【PR】この記事には広告を含む場合があります。

- 相続放棄って自分でできるの?

- 「代襲相続」ってなに?自分も関係あるの?

- 親族の借金を引き継がない方法が知りたい

「また相続放棄…!?」

父の相続放棄から約1年…まさかこんなに早く、2回目の相続放棄をするとは思っていませんでした。

今回のきっかけは、伯母(父の姉)の葬儀を終えて1か月後、伯父(伯母の夫)からの一本の電話でした。

「借金があるから、私(伯父)は相続放棄したよ。みがるたちも手続きしておいて。」

伯母の借金が約1000万円あると、そのときはじめて知りました。

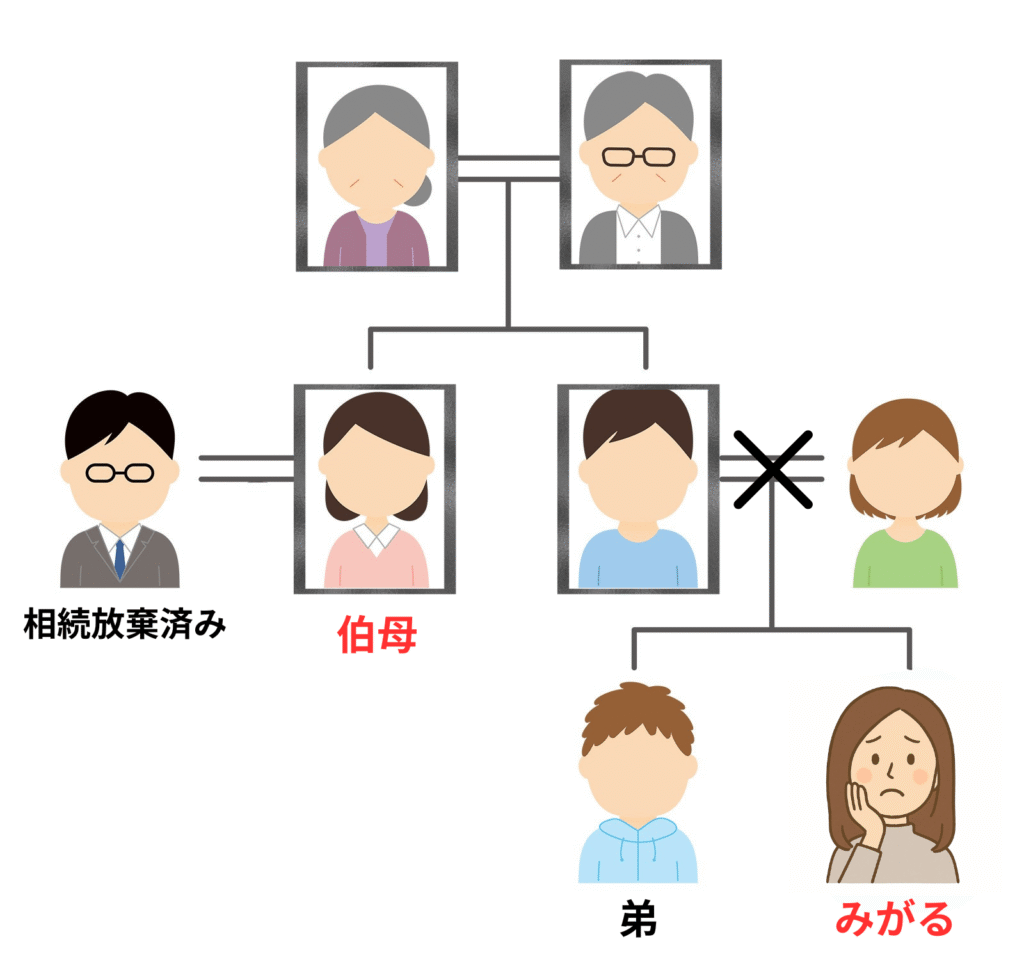

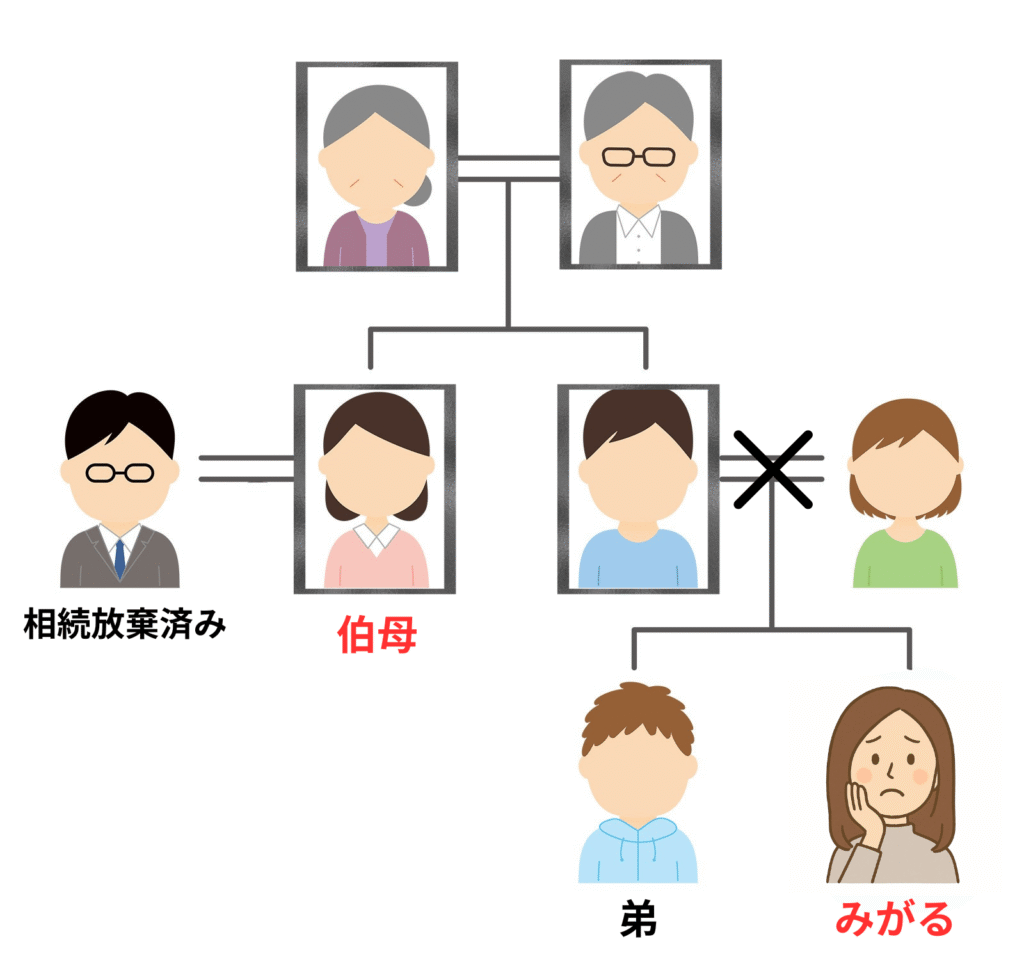

伯母には子どもがいなかったため、相続は伯母の兄弟姉妹へ。

そして、すでに亡くなっている父の代わりに、私と弟が「代襲相続」の対象になったのです。

※代襲相続(だいしゅうそうぞく):本来相続人になるはずだった人がすでに亡くなっている場合、その子どもが代わって相続人になる制度のこと。

一応FP(ファイナンシャル・プランナー)なので理屈では理解していたけれど、「本当に自分たちに回ってくるんだ…」と現実味を帯びた瞬間でした。

ちなみに、私が初めて相続放棄を経験したのは、父のときでした。

そのときの手続きの流れや費用については、こちらの記事で詳しくまとめています。

▶ 相続放棄を自分でやってみた!体験談ブログ【かかった費用は4,370円】

前回の経験があったことで流れは把握していたものの、今回は必要書類が違ったり、市役所で「第三者扱い」と言われて手続きが止まりかけたりと、想像以上にひと苦労。

この記事では、2回目の相続放棄も自分でやってみたリアルな体験談として、実際の流れ・必要書類・つまずきポイントを、ひとつずつわかりやすくご紹介します。

「子どものいない伯父伯母(叔父叔母)がいるけれど、自分に相続って回ってくるの?」

そんな不安を感じている方に、読んでいただけたらうれしいです。

今回も実体験を、わかりやすくお届けしますね。

相続放棄ってなにを準備するの?【今回の必要書類まとめ】

伯母の相続放棄にあたって、まず私たちが向かったのは、伯母が住んでいた地域を管轄する家庭裁判所の支部でした。

弟と予定を合わせて平日に休みを取り、ふたりで窓口へ。

窓口で「伯母の相続放棄をしたいのですが」と伝えると、担当の方がすぐに案内してくださり、必要な書類が一覧になった用紙を渡してくれました。

しかも、私たちのケースに必要な項目には、ラインマーカーで丁寧に印をつけてくれる親切対応!

とてもわかりやすく、準備すべきものが一目で確認できました。

家庭裁判所で渡された書類一覧(代襲相続の場合)

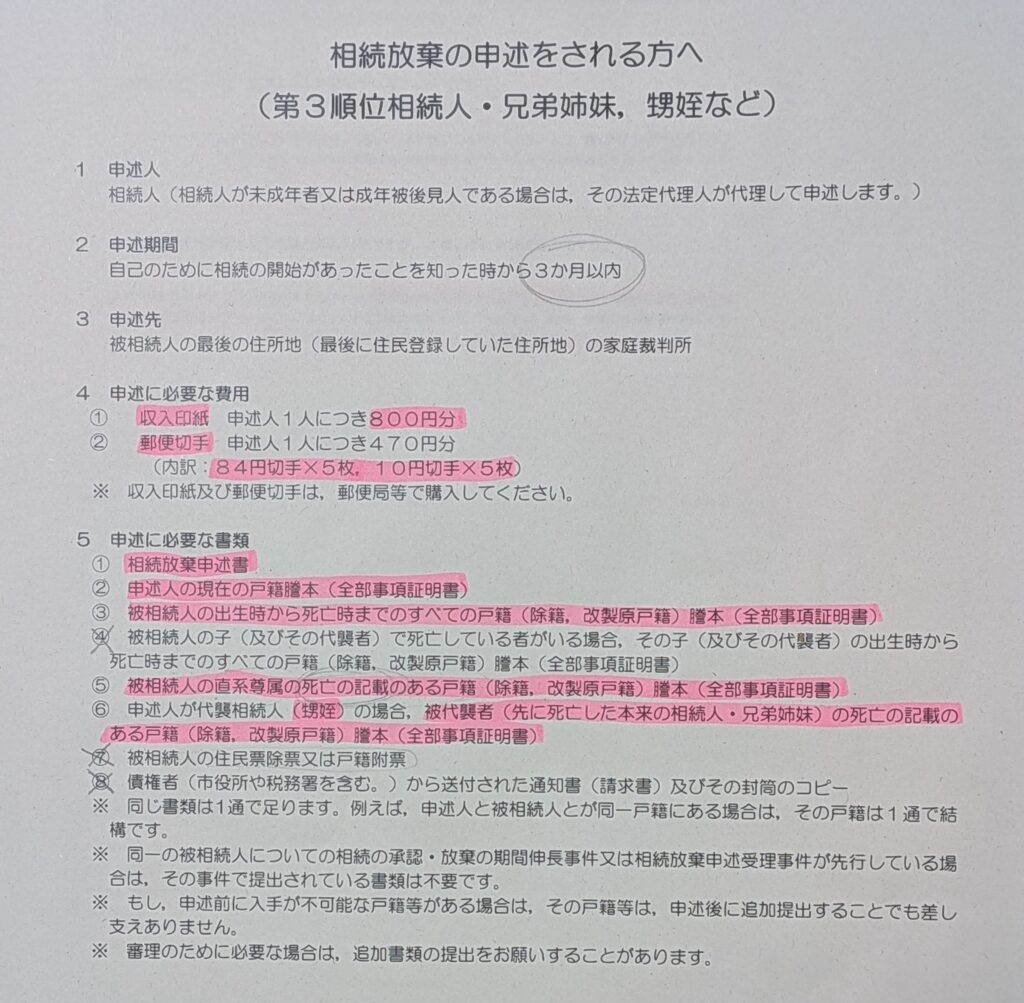

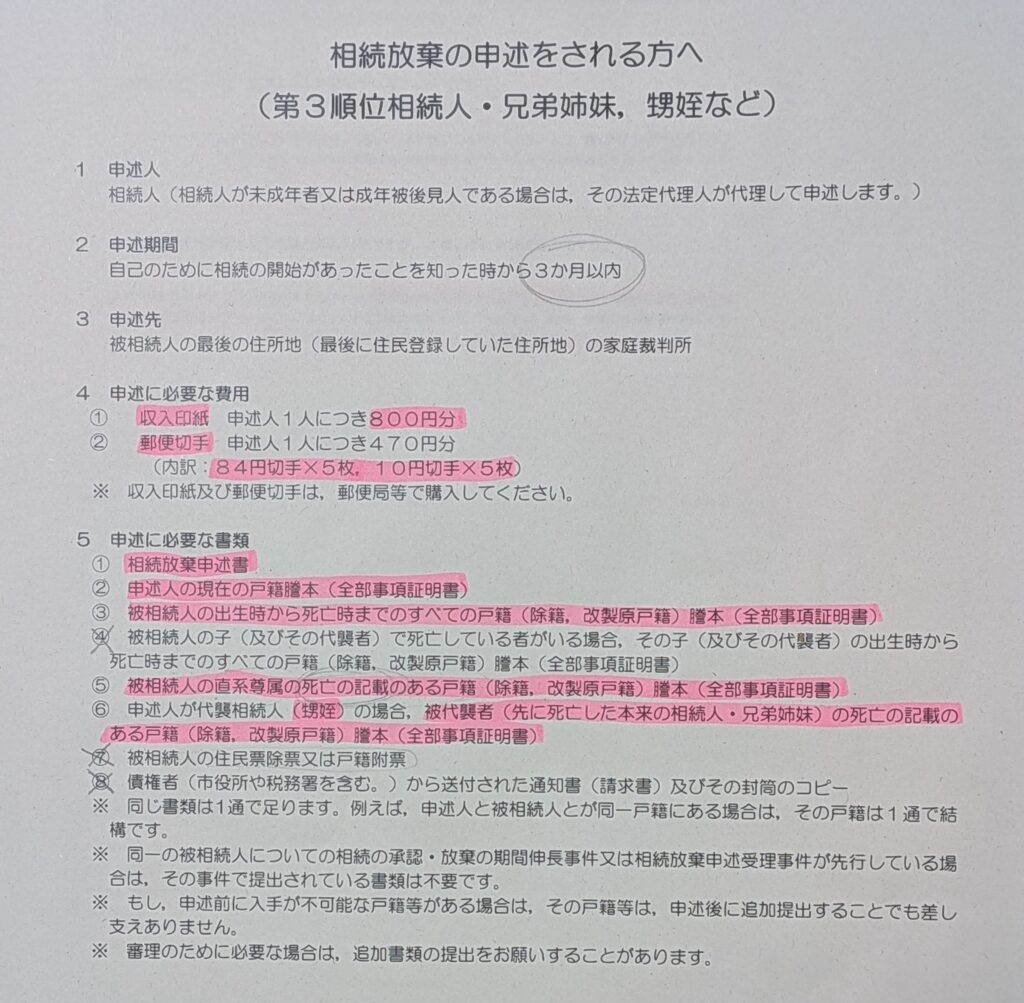

このときマーカーでチェックが入っていた書類は、以下のとおりです。

申立書類・費用関係

- 相続放棄の申述書(裁判所で配布)

- 収入印紙800円分(1人あたり)

- 郵便切手470円分(1人あたり)

※内訳:84円×5枚、10円×5枚

戸籍関係

- 申述人(私と弟)の現在の戸籍謄本

- 被相続人(伯母)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍・改製原戸籍を含む)

- 被相続人(伯母)の直系尊属(父母・祖父母など)の死亡の記載のある戸籍謄本

- 被代襲者(=父)の死亡の記載のある戸籍謄本

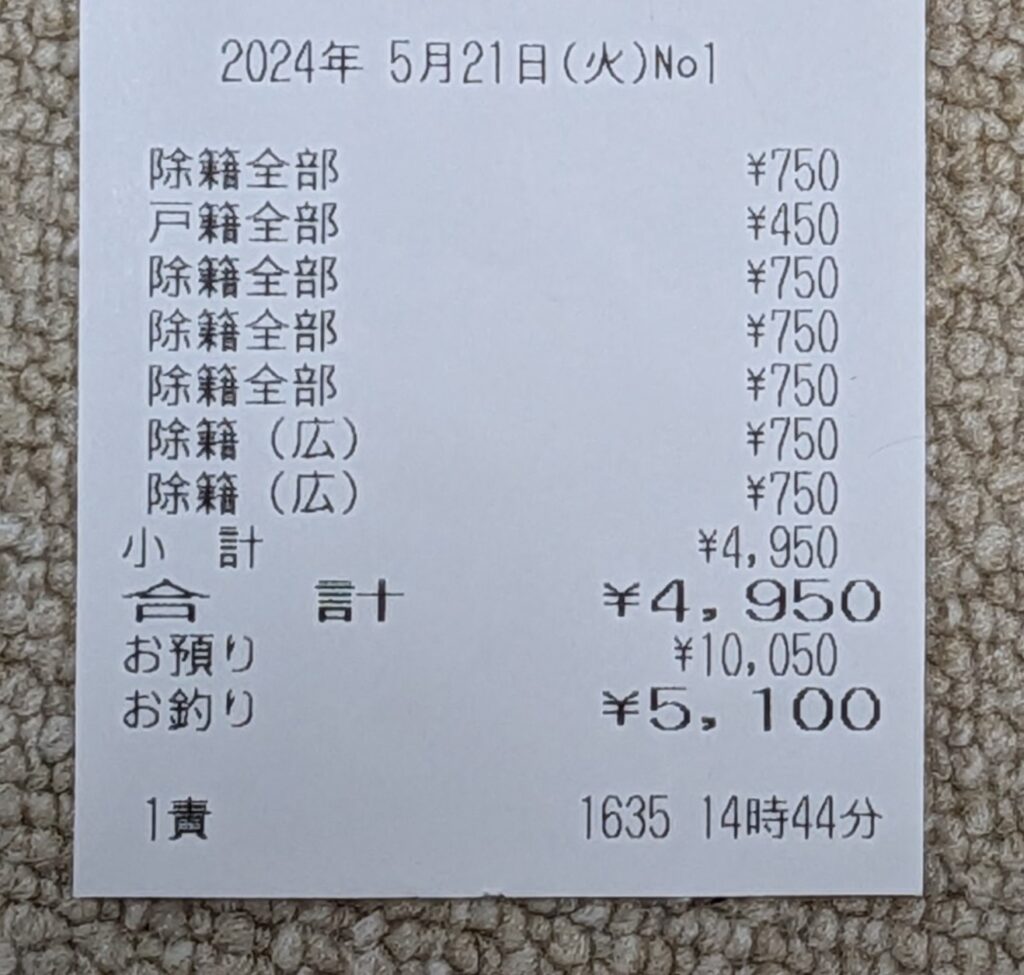

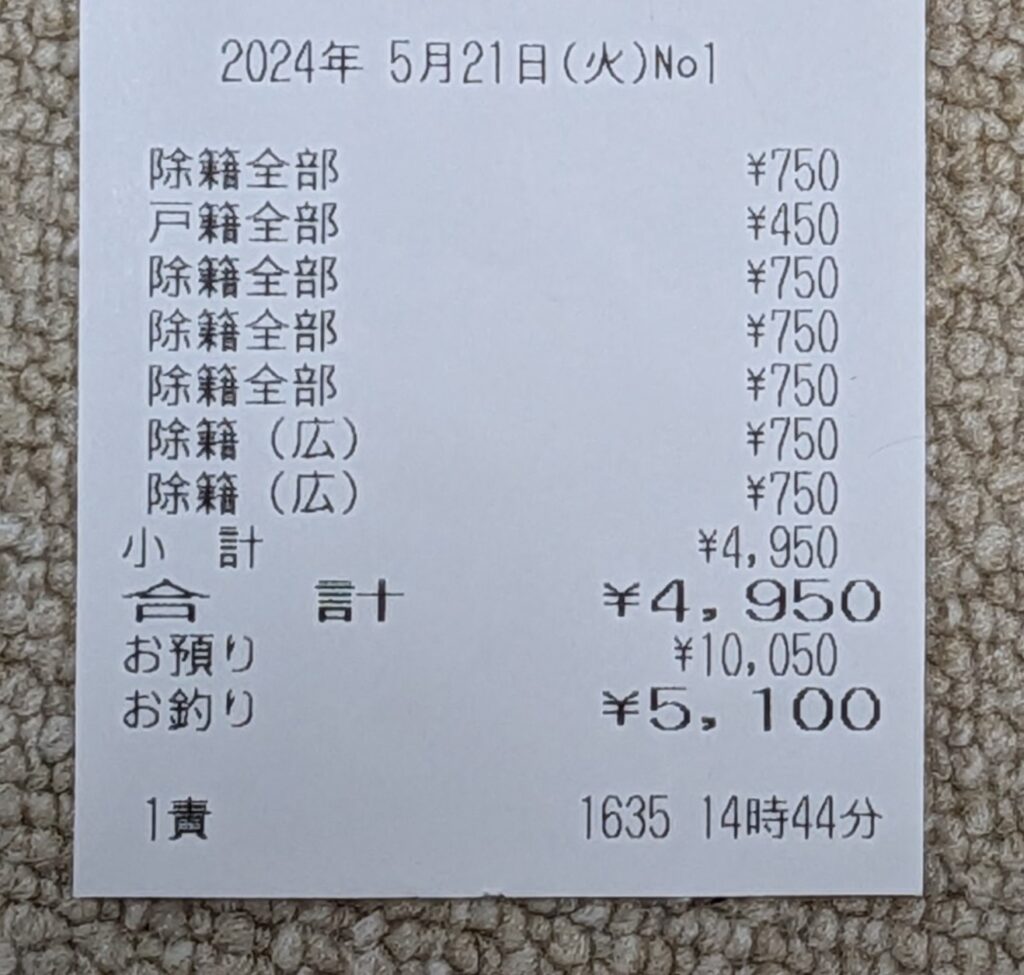

伯母と父の戸籍・除籍謄本で、なんと合計4950円!

二人で一通ずつ用意すればいいから、助かるよ。

書類集めは「裁判所→市役所」の順がスムーズ

先に家庭裁判所で必要書類の一覧を確認していたことで、そのあとの市役所では、「この紙に書いてある戸籍を集めたいのですが」と、迷いなく伝えることができました。

専門用語や戸籍の名称は聞き慣れないものが多く、窓口で戸惑うこともありますので、あらかじめ裁判所で確認しておくと、手続きがスムーズです。

市役所で想定外!? 戸籍取得で立ちはだかった壁とは

家庭裁判所で必要書類を確認し、リストを手にいざ市役所へ。

戸籍の取得には時間がかかることもあるため、早めに動き出しました。

ここでまさかの想定外が待っていました。

第三者扱い!? 伯母の戸籍が簡単に取れない理由

窓口で事情を伝えると、担当の方が戸籍の内容を確認したあと、こう言われたのです。

「もし伯母さんにご主人やお子さんがいらっしゃる場合は、その方から委任状などの許可をもらってください」

予想外の展開に、一瞬固まりました。

家庭裁判所で必要と言われていた書類なのに、「親族だから当然取れる」と思い込んでいたんです。

急きょ伯父に電話!委任の確認でなんとか突破

市役所で止まってしまっては、先に進めません。

焦りつつも、すぐに伯母の夫(伯父)に電話をかけ、事情を説明。

伯父もすぐに対応してくれ、電話を職員さんに代わることなく、私がそのまま伝言として伝えると…

職員さんは状況を理解してくださり、柔軟に対応してくれました。

現場に行って初めて分かることばかりですね。

まさか本籍が青森!? 遠方の戸籍をどう取得したか

ただ、ここで終わりではありませんでした。

伯母はずっと神奈川県に住んでいたのですが、出生時の本籍がなんと青森県だったのです。

えっ…青森!? ずっと神奈川にいたのに…!

市役所の方に調べてもらって初めてわかりましたが、これは祖父の本籍がそのまま引き継がれていたとのことでした。

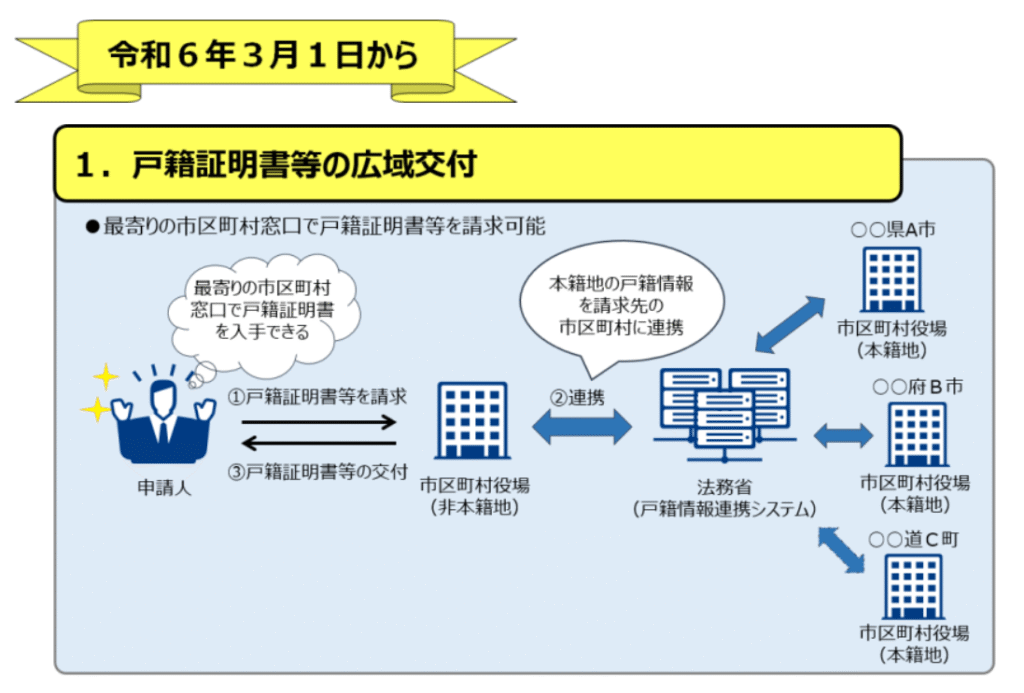

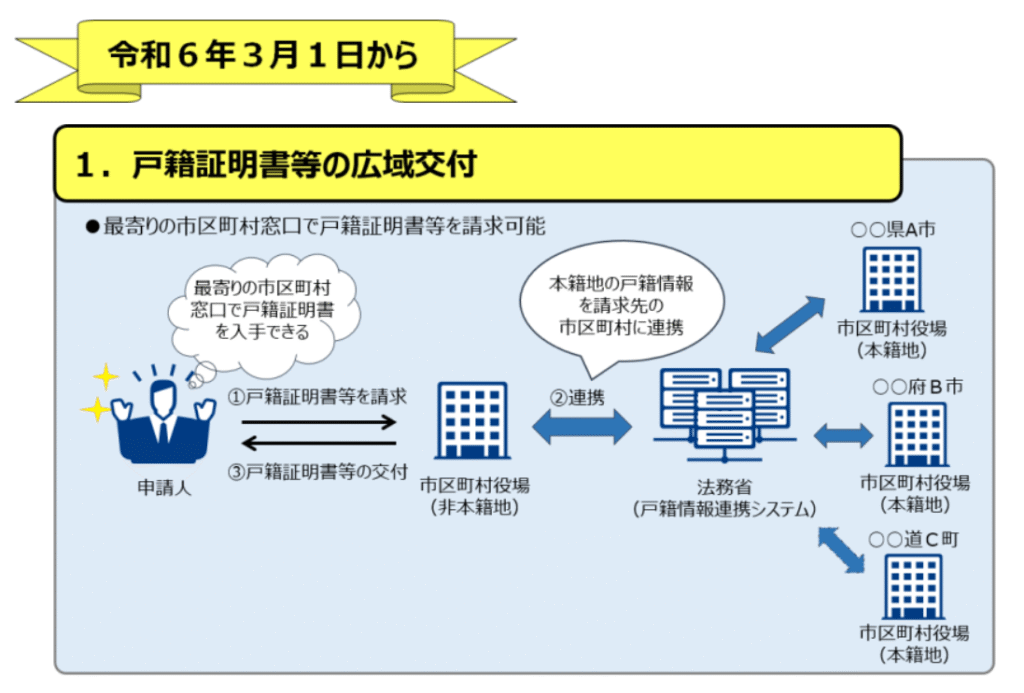

【広域交付制度を活用】遠方の戸籍も1か所で取れる時代に

ここで活用できたのが、令和6年3月にスタートした「戸籍の広域交付制度」です。

画像引用元:法務省

この制度のおかげで、青森県の本籍でも、神奈川県の市役所の窓口で戸籍を取得できました。

📌 広域交付制度とは

本籍地にかかわらず、全国どこの市区町村役場でも戸籍謄本(全部事項証明書)などを取得できる制度。

令和6年3月1日からスタートしました。

とはいえ、思った以上に工程が多く、「意外と時間がかかるんだな」と実感しました。

実際、私たちの手続きにも1時間以上かかりました。

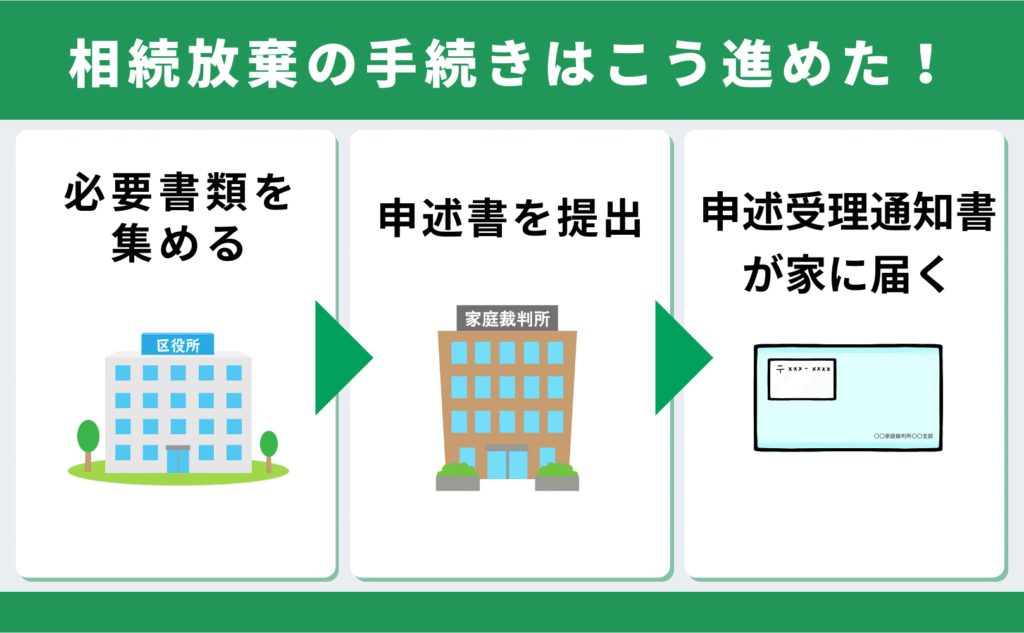

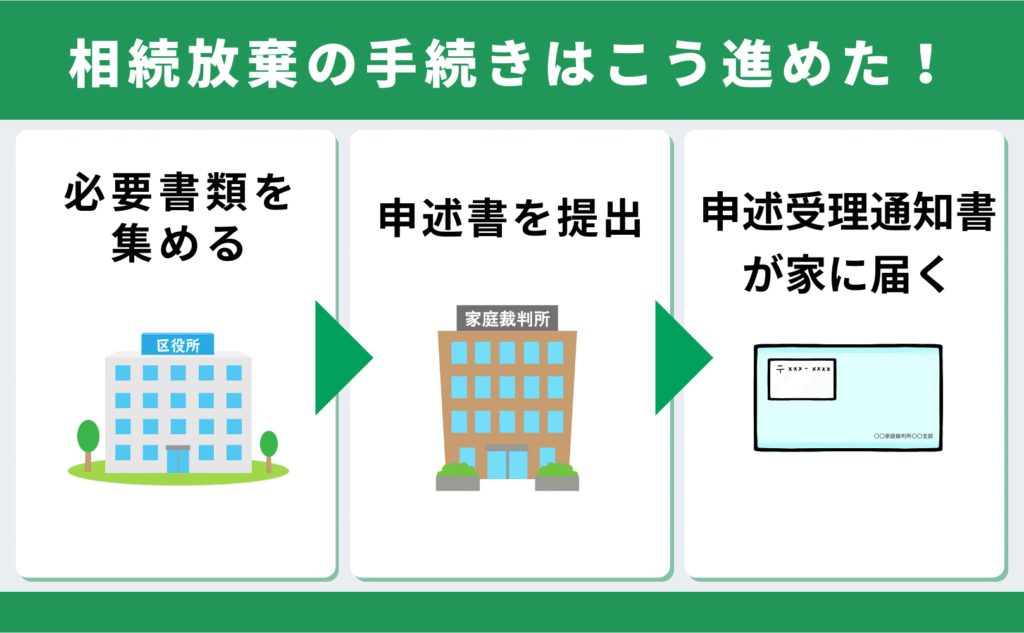

相続放棄の手続きはこう進めた!家庭裁判所での流れと注意点

相続放棄の準備がすべて整ったら、いよいよ家庭裁判所への提出です。

私たちは「一日で終わらせよう!」と決め、事前に自分たちの戸籍謄本を取得しておき、当日は朝から動きました。

時間との勝負になる場面もありましたが、あらかじめ段取りを組んでおいたことで、1日で申述書の提出まで進めることができました。

実際の流れはこのような感じでした。

- 家庭裁判所で必要書類を確認

- 市役所で戸籍謄本などを収集

- 家庭裁判所に申述書を提出

- 数日後に照会書が届くので記入・返送

- 申述受理通知書が届き、手続き完了!

相続放棄の提出方法は2つ!私たちは窓口で完了しました

相続放棄の申述は、家庭裁判所へ持参する方法と郵送で送る方法があります。

今回は市役所で戸籍を取得したその足で、裁判所の窓口に提出しました。

申述書や添付書類、収入印紙・切手などを一式確認し、その場でチェックを受けて提出完了。

丁寧に対応していただけたので、安心して進められました。

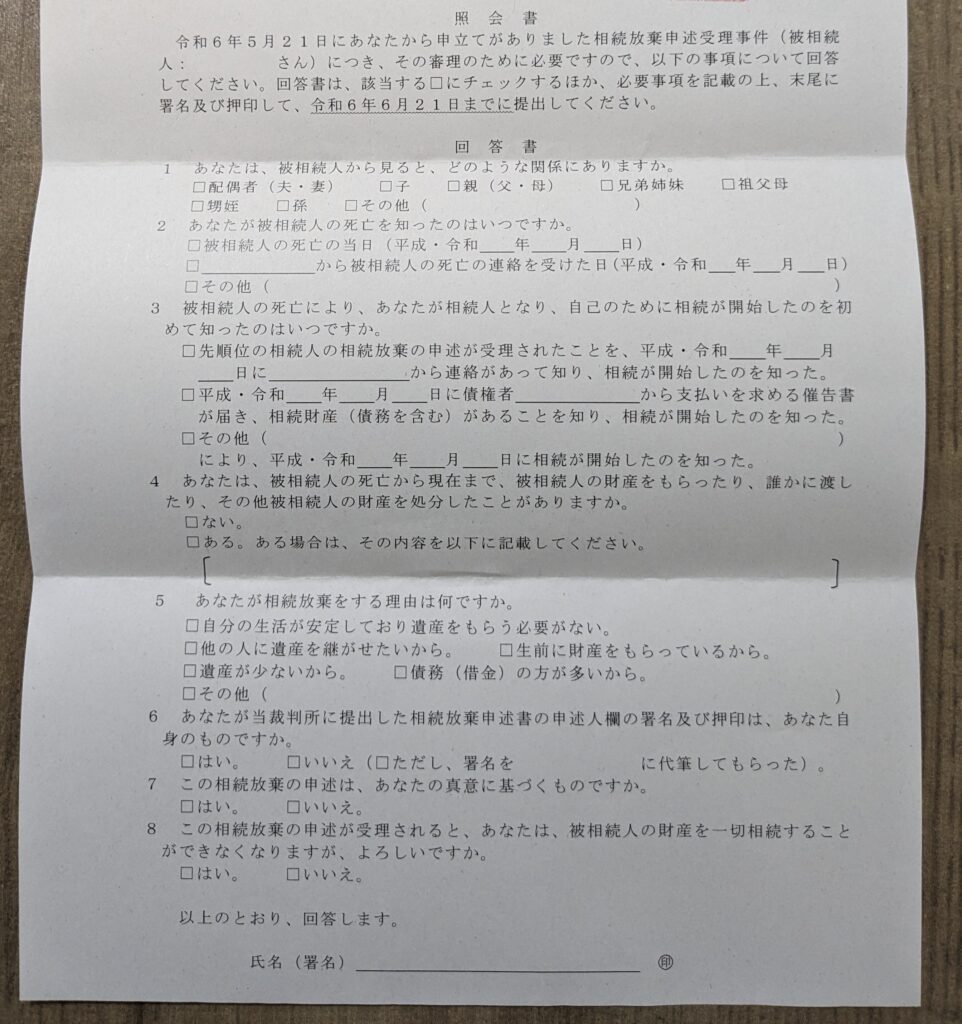

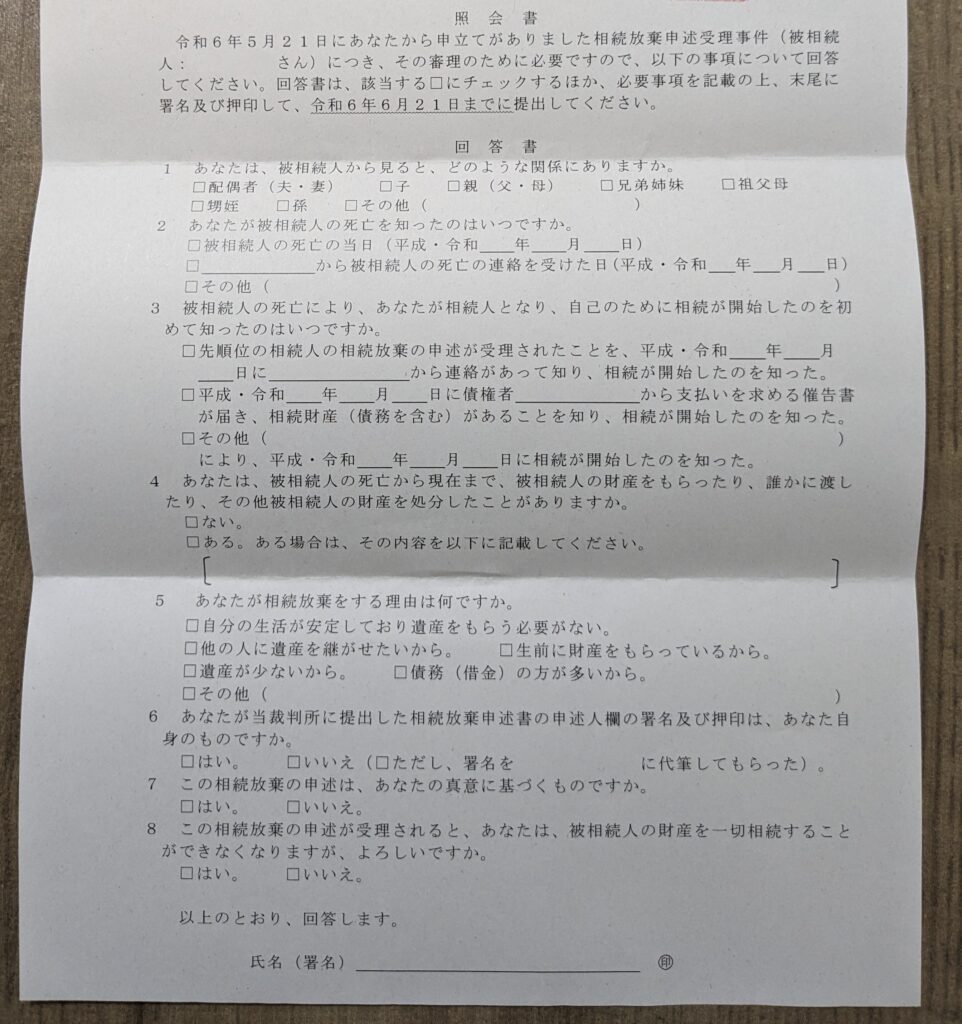

後日届く「照会書」とは?内容と注意点を紹介

数日後、家庭裁判所から「照会書(しょうかいしょ)」が届きます。

これは、本人の意思で相続放棄をしたかを確認するためのものです。

実際の照会書がこちらです。

記載内容は、

- 被相続人との関係

- 相続放棄を知った日と理由

- 財産をもらった(渡した)ことがあるか

- 申述書の署名は本人か など

この照会書には期限(通常10日~2週間程度)があるため、届いたらなるべく早く記入・返送しましょう。

私たちは届いたその日に記入して投函しました。

受理通知書が届けば相続放棄は完了!保管も忘れずに

照会書を返送してから数日後、ついに「申述受理通知書」が届きました。

これは、家庭裁判所が正式に「あなたの相続放棄を受理しました」と認めてくれた証明書です。

この通知書は、金融機関や債権者などに「私は相続していません」と証明する際にも使えるため、大切に保管しておくことをおすすめします。

相続放棄の「これどうする?」をQ&Aでまとめました

- 相続放棄はどこで手続きすればいいのですか?

-

相続放棄の手続きは、亡くなった方(被相続人)が最後に住んでいた地域を管轄する「家庭裁判所」で行います。

私たちも伯母が住んでいたエリアの家庭裁判所へ出向き、申述書などの必要書類を提出しました。

- 相続放棄の期限はいつまでですか?

-

相続放棄の期限は、「自分が相続人になったことを知った日から3か月以内」です。

- 「代襲相続」ってなに?なぜ自分に相続が?

-

代襲相続とは、本来相続人になるはずだった方が亡くなっている場合、その子どもが代わって相続人になる制度です。

私たちの場合、伯母には子どもがいなかったため、兄弟姉妹である父に相続権がありましたが、父が他界していたため、私と弟に相続がまわってきました。

- 本籍地が遠方でも戸籍は取れるの?

-

令和6年3月から始まった「広域交付制度」により、全国どこの市区町村役場でも戸籍謄本などが取得できるようになりました。

- 専門家に相談する場合、どこに相談したらいいですか?

-

家庭裁判所の相談窓口では、必要な書類や流れを丁寧に教えてもらえます。

また、場合によっては司法書士や弁護士などの専門家に相談することも可能です。

不安な点がある場合は、早めに相談しましょう。

【まとめ】相続放棄は慌てず冷静に!早めの行動と情報収集が大切

- 手続きの期限は「相続を知ってから3か月以内」(※重要)

- 必要書類は裁判所で必ず事前に確認しておくと安心

- 本籍が遠方の場合も、広域交付制度で取得可能(ただし即日とは限らない)

相続放棄は、「自分には関係ない」と思っていた人に突然やってくる可能性がある手続きです。

特に今回のように、

- 伯父伯母(叔父叔母)に子どもがいない

- 親がすでに他界している

- 借金などのマイナス財産がある可能性がある

という方は、代襲相続人として自分に相続が回ってくるケースがあります。

「手続きに不安がある」「自分でやるか迷っている」という方は、無料で専門家に相談できるサービスをうまく活用してみるのも一つの方法です。

\ 相談は何回でも無料!/

まずは気軽に相談してみるところから始めてみましょう。

※この記事は、筆者の実体験をもとに執筆しています。

相続の手続きは状況や家庭の事情によって異なることが多いため、迷った場合は、家庭裁判所や司法書士・弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

「あとで見返したいな」と思ったら、Pinterestにピンしておくのがおすすめです。

ご自身のボードに保存しておくと、いつでもチェックできますよ📌