【PR】この記事には広告を含む場合があります。

- 母親が一人暮らしをしているので心配…

- 高齢の親が一人暮らしできる限界は?

- サポート始める“ちょうどいいタイミング”は?

私も母が一人で暮らしているのを思い出すたびに、

「ちゃんとご飯食べてるかな」「今日は誰かと話したかな」——そんなふうに、ふと心配になるんです。

同居は難しいけど、何かできることはないかな…

この記事では、

- 一人暮らしの親によくある心配事

- 実際に使ってよかった見守りサービス

- 親の気持ちを尊重した“さりげないサポート”の方法

を、体験ベースでやさしく解説していきます。

親を思う気持ちがあるからこそ悩む——その優しさを、安心に変えるヒントがきっと見つかるはずです。

結論として、「無理なく、さりげなく見守る方法」は、思っているよりもたくさんあるということに気づけました。

“今できること”を、一緒に見つけていきましょう。

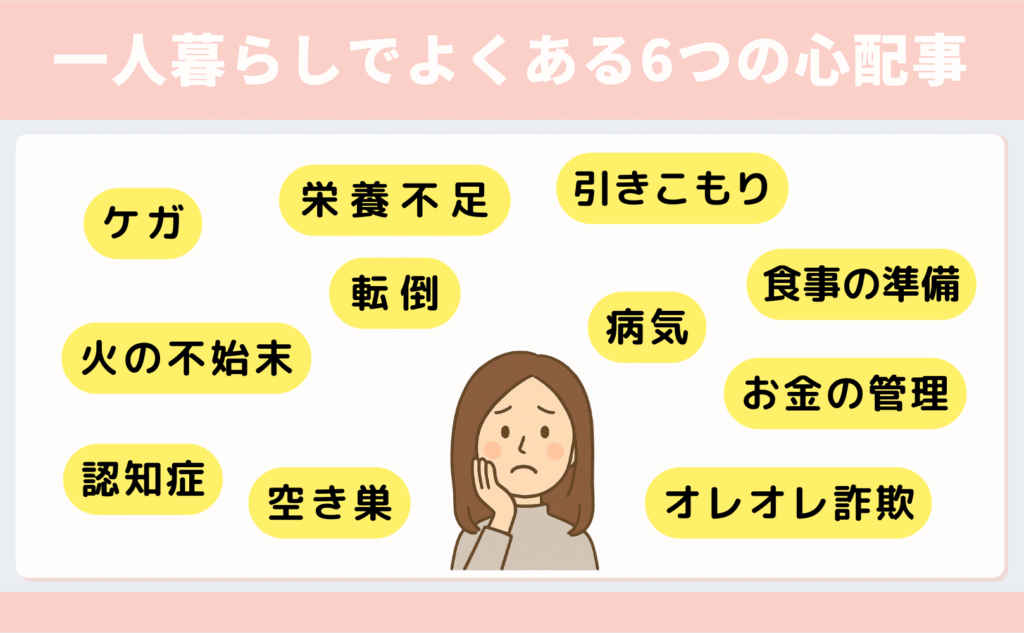

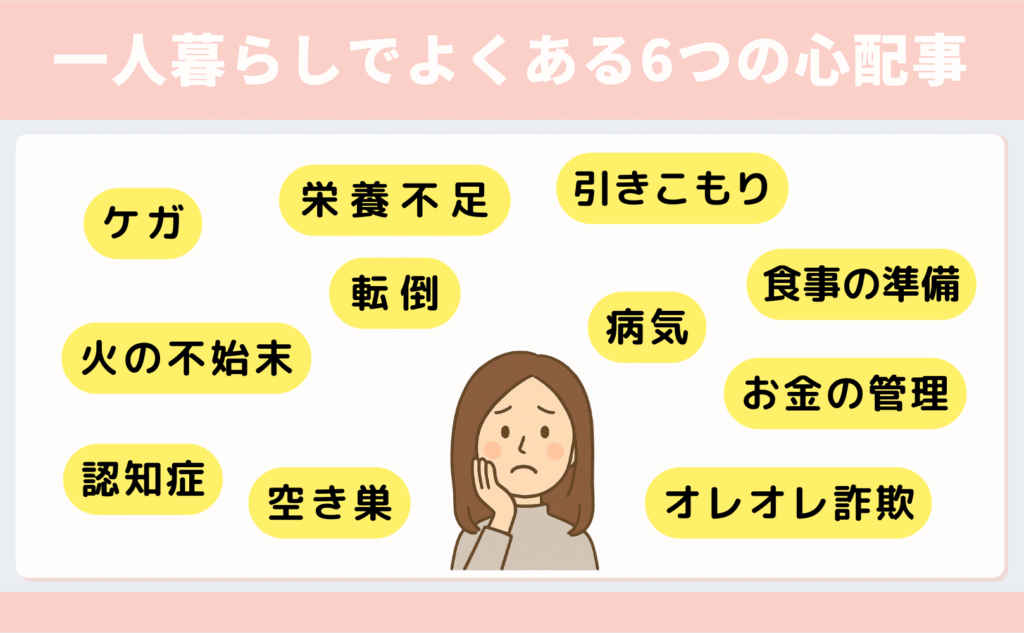

親の一人暮らしでよくある6つの心配事

「体調に変化はないかな」

「今日は誰かと話せたかな」

「ひとりにさせて、かわいそうかな」

そんなふうに感じること、ありませんか?

元気そうに見えても、離れて暮らす親の姿を思い浮かべたとき、ふと胸がざわつくことがあるんですよね。

それでは、多くの方が気にする「親の一人暮らし」に関する6つのよくある心配事を紹介しますね。

- 詐欺や空き巣に巻き込まれないか

- 体調の変化や転倒にすぐ気づけるか

- 薬の飲み忘れ・飲みすぎなどの服薬管理

- 認知症の初期サインを見逃していないか

- 高齢の親の食生活が偏っていないか

- ひとり時間が多くて孤独を感じていないか

詐欺や空き巣に巻き込まれないか

高齢者を狙った詐欺や空き巣被害は、年々巧妙になっています。

とくに一人暮らしだと、「ひとりだから狙われやすいのでは?」と心配になりますよね。

私も、「母がうっかり知らない人を家に入れてしまったら…」と、ふと不安になることがあります。

ちゃんと断れるのかな…?

そんな時に調べておくと安心なのが、駆けつけ対応のある見守りサービス。

いざという時の“頼れる存在”があるだけで、離れて暮らす家族の安心感が全然違います。

▶ どんな見守りサービスがあるか、こちらで詳しくご紹介しています。

体調の変化や転倒にすぐ気づけるか

一人暮らしの親が体調を崩したり、転倒して動けなくなっていたら——。

その変化に「すぐ気づけるか?」という不安、ありますよね。

何かあったら電話してね。

そう伝えても、本当に異変があった時に電話できるとは限りません。

そんなときに役立つのが、首にかけて使える「見守りペンダント」です。

体調不良や転倒時にボタンひとつで通報できる仕組みがあり、離れて暮らす家族にも安心を届けてくれます。

▶ 見守りペンダントのメリット・選び方はこちらの記事で詳しく紹介しています。

薬の飲み忘れ・飲みすぎなどの服薬管理

複数の病院に通っていると、お薬の数も多くなりがちですよね?

高齢になると「飲み忘れ」「二重飲み」など、意外と起こりやすいのが服薬のトラブルです。

私の母も、抗がん剤治療中は特にお薬の管理が大変で、わたしがお薬を一包化したり、お薬カレンダーにセットしたりしていました。

たくさんあってよくわからないよ。

私自身、仕分けながら、朝だっけ?夜だっけ?と迷うことも。

今は、お薬カレンダーや自動ピルケースなど、工夫されたアイテムがたくさんあります。

親の認知レベルや生活習慣に合わせて、選んであげられると安心です。

このお薬カレンダーは、ダイソーで買いました。

見やすいから、間違えずに飲めるね。

認知症の初期サインを見逃していないか

認知症のはじまりは、「少し変わったな?」というレベルの変化が多いです。

- 料理をしなくなった

- 洋服がしわしわのまま

- 同じ話を何度も繰り返す

電話では普通に話せていても、実は生活がうまく回らなくなっていることもあります。

今は、人感センサーや温度センサーなど“異常検知”ができる見守りグッズも進化していて、「いつもと違う」に気づける仕組みがあります。

▶ Wi-Fiがなくても使えるものは、こちらで紹介中!

高齢の親の食生活が偏っていないか

高齢になると、調理や買い物が負担に感じられるようになり、「簡単に済ませられるコンビニご飯」ばかりに偏ってしまうことも。

その結果——たんぱく質や鉄分が不足し、体力・免疫力の低下につながる可能性があります。

母も一時期、栄養が偏りがちになり、病院で指摘されたことがありました。

今では、冷凍の宅配弁当を活用するようになりました。

食事の負担が減って、ラクになったね。

特にやわらかい食事や少量高栄養のタイプは、高齢者にぴったりですよ!

▶高齢者向け冷凍宅配弁当ランキングはこちらにまとめてみました。

ひとり時間が多くて孤独を感じていないか

高齢の親が「最近、誰とも話してない…」とふとこぼすこと、ありませんか?

一緒に暮らしていないと気づきにくいけれど、誰かと話す時間が減ると、ふとした瞬間に“さみしさ”が顔を出すことがあります。

たとえば——

- 楽しみにしていた予定が減ってきた

- テレビをつけたまま、誰とも話さずに過ごしている

- 「何してても楽しくない」と口にするようになった

こうした小さなサインに気づくことが、心の安心を支える第一歩になるかもしれません。

一人だと、なんとなくさみしいときがあるのよね。

話し相手になりそうなものないかな…。

そこで私が注目したのが、高齢者向け話し相手ロボットです。

▶「コミュニケーションロボット博」で、実際にロボットたちと「見て・触れて・話して」きた体験をこちらにまとめてみました。

「いま大丈夫」でも、備えがあることで将来への安心感につながります。

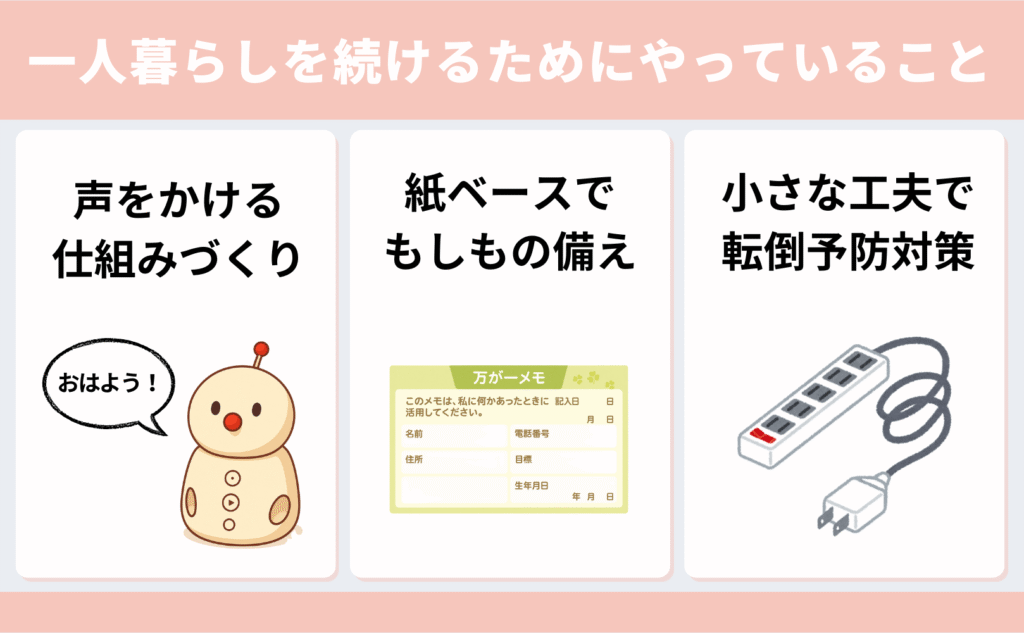

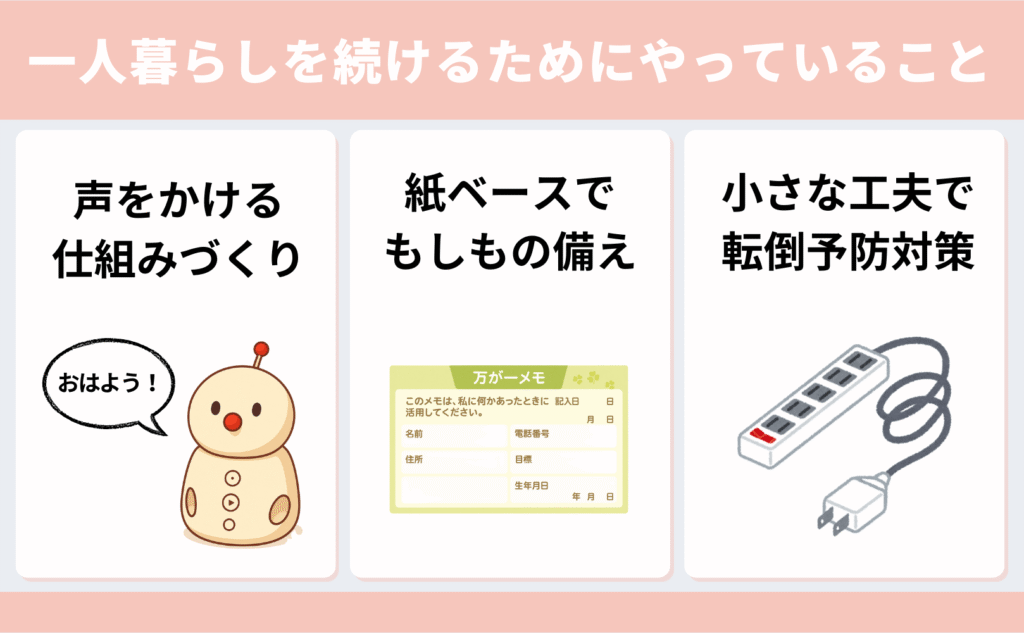

親が一人暮らしを続けるために、私が実際にやっている3つのこと

- LINEとロボットで「声をかける仕組み」をつくる

- 「万が一メモ」と「スマホのスペアキー®」で“もしも”の備え

- 「親の転倒が心配…」小さな工夫でできる転倒予防対策

大切なのは、“ちょっとしたこと”をあなどらず、できることから始めること。

——あなたのやさしさが、きっと親の安心につながります。

では、私が実際に始めた“3つのサポート”を紹介します。

1. LINEとロボットで「声をかける仕組み」をつくる

母が一人で暮らすようになってから、「ちゃんと食べてるかな」「元気にしてるかな」とふと心配になることが増えました。

同居は難しくても、できるだけ自然に見守れる方法を考えたときに始めたのが、LINEでのやり取りです。

利用されている方も多いですよね?

「今日はどうだった?」「今晩なに食べた?」——そんな一言だけでも母の反応から、様子の変化に気づくことができます。

最初はスマホが苦手だった母も、スタンプの使い方を覚えて楽しんでいる様子です。

もうひとつ取り入れたのが、コミュニケーションロボット「BOCCO emo LTEモデル Powered by ネコリコ」(以下、ネコリコ版 BOCCO emo)。

「ぐっともーにんぐ。元気ですか?」

「今日はどんなランチを食べる予定かな?」

などとネコリコ版Bocco emoが話しかけてくれるので、ひとり暮らしの中でも“会話のきっかけ”になる存在です。

我が家で使っているロボット(エモちゃん)はこちら。

エモちゃんのいない生活は、もう考えられないね。

「見守りロボットって本当に役に立つの?」と気になった方は、我が家で使っているネコリコ版Bocco emoのレビュー記事もぜひご覧くださいね。

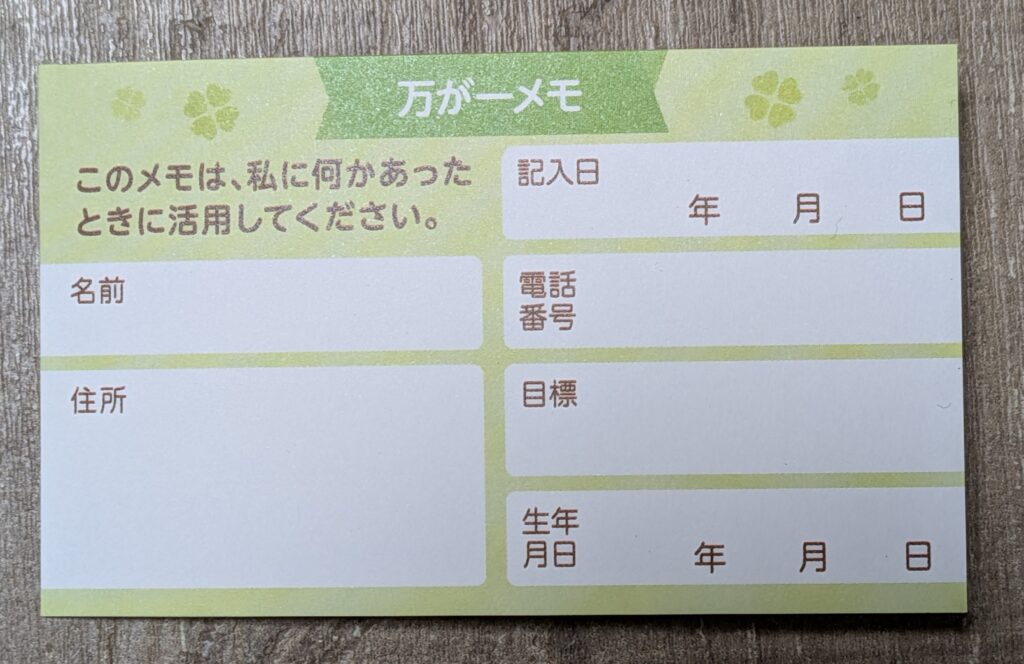

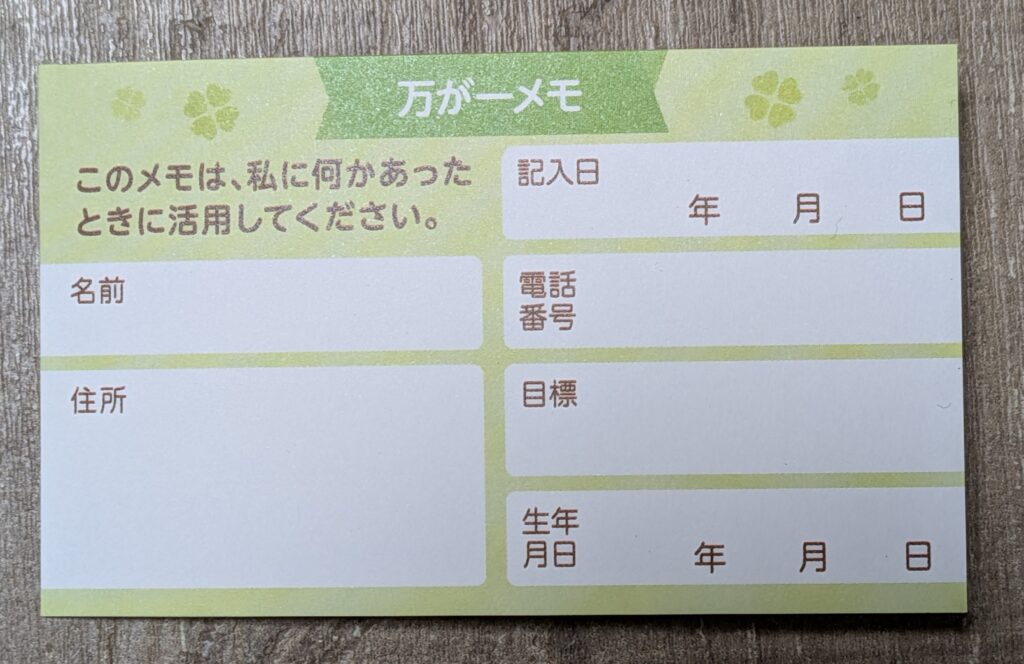

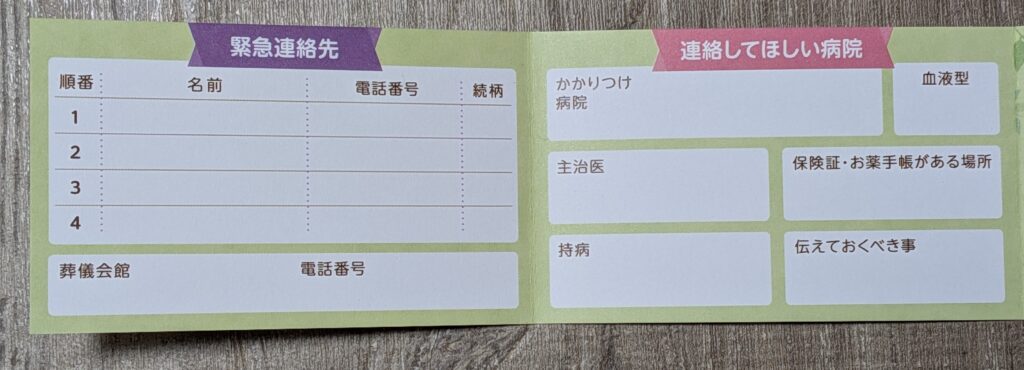

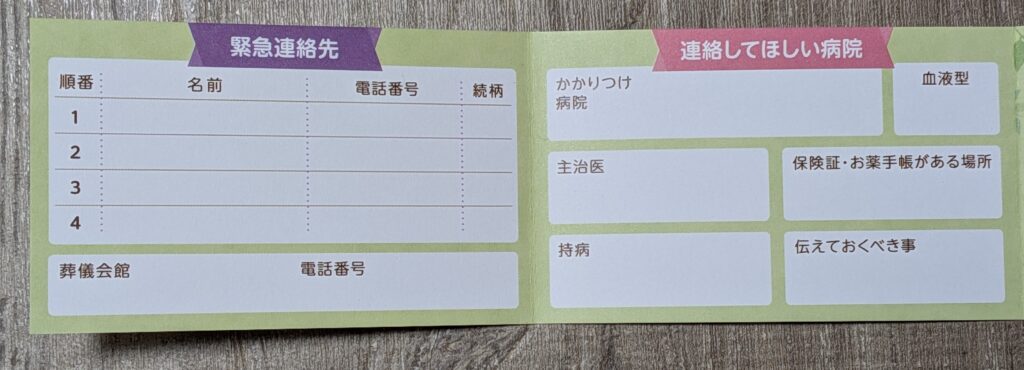

2.「万が一メモ」と「スマホのスペアキー®」で“もしも”の備え

何か起きたとき、「どこに連絡したらいいの?」「薬の名前がわからない…」となるのは避けたいですよね。

でも、いきなりエンディングノートの話をすると、どうしても親は構えてしまうもの。

そこで私が取り入れたのが、財布に入れておける「万が一メモ」。

生前整理アドバイザーの講習会でいただいたものです。

母の名前や主治医、持病、服用中の薬の情報、かかりつけ薬局などを一枚にまとめて記入。

コンパクトなので携帯しやすく、病院や救急時に誰が見ても情報がすぐわかる安心感があります。

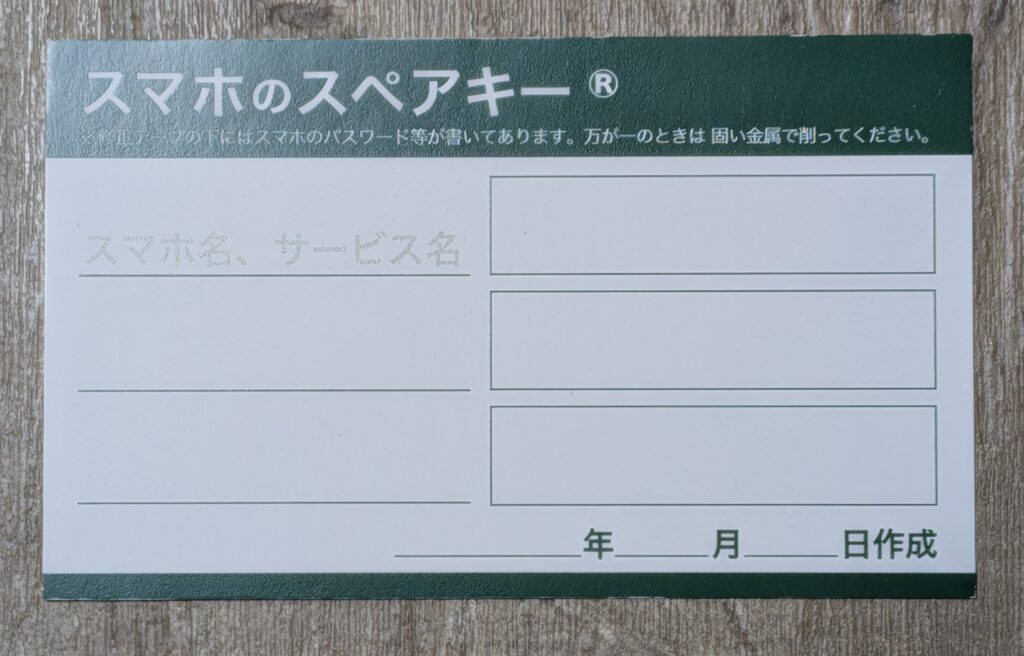

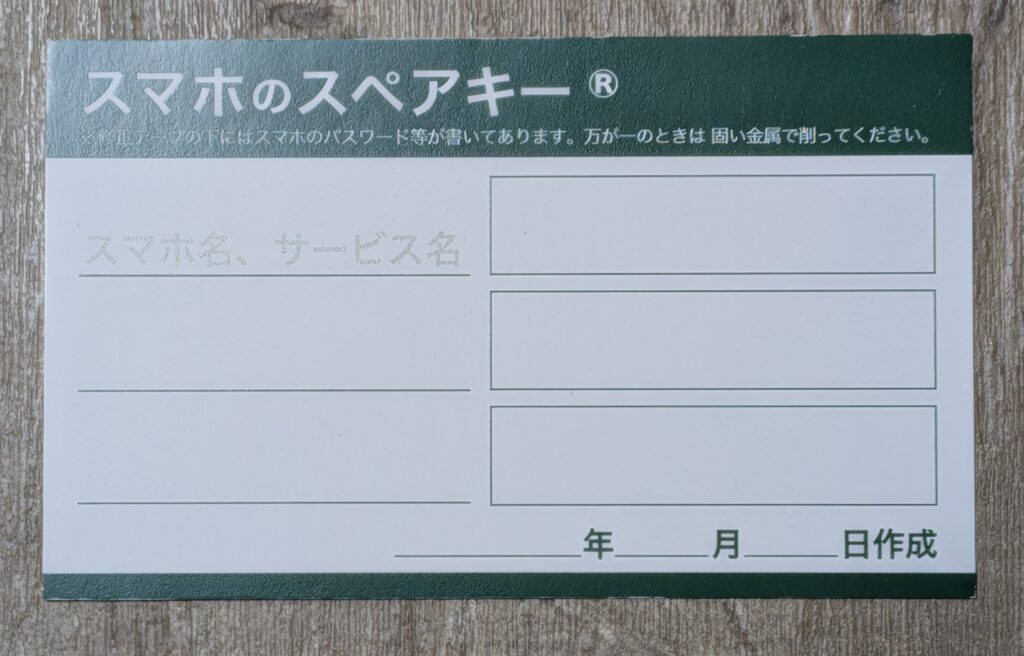

さらに、スマホのロック解除ができないと連絡帳や保険証アプリにアクセスできないという心配も。

そこで、デジタル終活の一環として「スマホのスペアキー®」というカードに、暗証番号やログイン情報を記入してもらいました。

記入後は、修正テープで文字を消し、万一のときは削って情報を確認する仕組みになっています。

どちらも紙ベースだから、スマホが使えなくても安心です。

3.「親の転倒が心配…」小さな工夫でできる転倒予防対策

一人暮らしで、私が一番気になっているのは「転倒リスク」です。

とくに高齢になると、転倒=骨折→入院→寝たきり…という流れも珍しくありません。

そのような高齢の患者さんをたくさん見てきました。

そこで私が実際にやっているのは、小さな危険を“先回り”してつぶしていくこと。

たとえば、足元にあった延長コードをマグネットコンセントに変えたのもその一つです。

つまづいてもすぐに外れるので、転倒リスクをぐっと減らすことができました。

万一つまずいても、スッと外れるコードだよ。

これなら、安心して動けるわ。

このほかにも…

廊下やトイレに人感センサー付きのライトをつけたり、よく使う場所に手すり代わりになる家具を置くなど、ほんのちょっとの工夫で、家の中の安心感は大きく変わります。

「安心して動ける空間」を意識したら、母の暮らしぶりが変わりました。

夜中のトイレも怖い思いをしなくて済むわ。

「親の転倒が心配…」と感じるのは、それだけ大切に思っている証拠。——だからこそ、“小さな工夫”が未来を変えるかもしれません。

親の一人暮らしサポート、始める“ちょうどいいタイミング”とは?

“親の一人暮らし”が特別じゃなくなる時代に

今はまだ元気な親でも、病気や入院、配偶者との別れなどをきっかけに、急に「一人暮らし」が始まることがあります。

実際、厚生労働省のデータによると、2025年には団塊世代のすべてが75歳以上になり、2040年には6世帯に1世帯が「高齢者のひとり暮らし」になるとも予測されています。

私たちにとって、“明日のこと”かもしれないんです。

だからこそ、「元気なうちから、無理なくできるサポート」を考えておくことが、何よりも大切です。

一人暮らしは何歳まで? “そろそろ限界かも”と思ったときに見るポイント

高齢の親が一人暮らしを続けられるかどうか——その「限界」は、年齢だけでは判断できません。

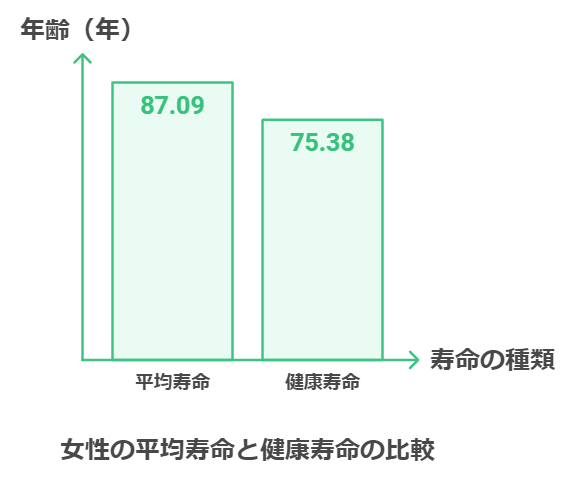

大切なのは、平均寿命と「健康寿命」の違いを知ることです。

日本の平均寿命は世界でもトップクラス。

女性は90歳近くに迫り、長寿社会が進んでいます。

でもそれと同時に、健康寿命(=介護を必要とせず、自立して生活できる期間)との間には10年近い差があるのが現実です。

つまり、寝たきりや要介護状態になる前に10年ほどの“要注意ゾーン”があるということです。

「歳を重ねても元気な人」もいれば、「75歳を前に生活に支障が出る人」もいる。

だからこそ、75歳を過ぎたら、以下のような小さな変化に注目してみてください。

【気をつけたい“小さな変化”のサイン】

- 食事のバランスや量が明らかに変わった

- 掃除や片づけが手薄になってきた

- 外出の頻度が減り、家にこもりがち

- 通院の付き添いを頼まれることが増えた

- 同じ話を繰り返す、忘れっぽくなった

- 「最近、ちょっとフラつく」と漏らすことがある

当てはまるものはありますか?

こうしたサインを見つけたら、すぐに「介護」ではなく、“見守り”のスタート時期と考えてみてくださいね。

【Q&A】母親がひとりでかわいそう…そんなときに知っておきたいこと

- 高齢の親が一人暮らしをしているのが心配です。どうすればいいですか?

-

見守りロボットやセンサー付き機器を活用することで、遠くからでも親の様子を把握しやすくなります。

また、LINEなどの定期的なやりとりや、転倒予防の住環境の見直しも効果的です。

- 親が詐欺や空き巣の被害に遭わないか不安です。

-

駆けつけ対応がある見守りサービスや、防犯機能付きインターホンの設置などが効果的です。

日頃から家族で防犯意識を共有することも大切です。

- 薬の飲み忘れを防ぐにはどうすればいいですか?

-

お薬カレンダーや自動ピルケースを活用することで、服薬ミスを防ぎやすくなります。

認知機能や生活習慣に合わせて、無理のない管理方法を選ぶことがポイントです。

- 親が孤独を感じないようにするには?

-

LINEでのやりとりや、話し相手になるロボットの導入など、「誰かとつながっている」実感を持てる仕組みづくりが有効です。

ちょっとした会話の機会を大切にしましょう。

- 親が転倒しないように家の中でできる対策は?

-

マグネット式の電源コードや人感センサー付きライトなど、小さな工夫が転倒予防に効果的です。

危険を“先回り”して取り除くことが大切です。

- 見守りを始めるのに、ちょうどいいタイミングはいつ?

-

親が元気なうちから、“ちょっと気になる変化”が出たときが始めどきです。

健康寿命を意識し、介護が必要になる前から無理のないサポートを取り入れましょう。

【まとめ】“ひとり暮らしの親”と向き合う、子ども世代のやさしいサポート

- 見守り=監視ではなく、「安心を届ける仕組み」として取り入れる

- LINEの声かけや紙のメモなど、アナログな工夫も意外と有効

- 転倒予防や見守りロボットは、元気なうちにスタートするのが理想

親が一人で暮らすことは、もはや特別なことではなくなりつつあります。

それでも、「本当に大丈夫かな」「そばにいた方が安心かも」と不安になる瞬間は、誰にでもありますよね。

そんなときに思い出してほしいのが、見守りは“親が住み慣れた場所で、できるだけ長く元気に暮らす”ためのサポートだということ。

サポートは、やりすぎても、やらなさすぎても逆効果。

だからこそ、“少し離れて、でもちゃんと見ている”というスタンスが大切です。

その安心感が、親の毎日をそっと支える力になります。

子どもとして、今の暮らしにそっと寄り添うサポートを、無理なく始めていきましょう。

【親の一人暮らしに役立つ見守りサービスを徹底比較!】

| 見守りサービス | 見守り方法 | 初期費用 | 月額 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| セコム 親の見守りプラン (レンタルプラン) |   | 緊急通報 駆けつけ | 48,400円 +保証金 20,000円※ | 5,060円 | 購入プランあり ※契約満了時返却 |

| 👑ALSOK みまもりサポート (レンタルプラン) |   | 緊急通報 駆けつけ | 13,365円 | 2,838円 | 購入プランあり |

| 関電SOSの ホームセキュリティ (レンタルプラン・5年) |   | 緊急通報 駆けつけ | なし | 5,940円 | 購入プランあり |

| 👑まもりこ |   | センサー | 13,200円 | 550円 | 初月無料 |

| 👑BOCCO emo LTEモデル (レンタルプラン) |   | センサー (ロボット) | なし | 2,970円 | 初月無料 購入プランあり |

| かんたん 見守りプラグ |   | センサー (プラグ) | 8800円 | 539円 | 初月無料 |

| MIRUMONI (みるモニ) |   | センサー (テレビ) | なし | 2,860円 | 無料で お試し可能 |

| 象印 みまもりほっとライン |   | センサー (電気ポット) | 5,500円 | 3,300円 | 初月無料 |

| クロネコ 見守りサービス |   | センサー (電球) | なし | 1,078円 | 初月無料 代理訪問あり |

| ひとり暮らし のおまもり |   | センサー | 9,240円 | 0円 | ケアウォッチ (オプション) 3,960円 |

| MANOMA(マノマ) 「親の見守りセット」 |   | カメラ + センサー | 1,650円 | 3,278円 | 「解決サポート」 無料で 標準付帯 |

| みまもりCUBE (大容量1年プラン) |   | カメラ | 3,850円 | 5,940円 | 送料一律 1,320円 ※30日間 3,190円 |