【PR】本記事にはアフィリエイト広告を含みますが、筆者が実際に体験したものや、取材・調査した内容をもとに、読者にとって本当に役立つ情報だけを厳選してご紹介しています。

- 大量のアルバム写真があり、どう整理すればいいかわからない

- 思い出が詰まっていて、写真を捨てることに罪悪感がある

- 無印良品の写真アルバムは何枚収納できる?

実家の押し入れや、物置の奥に

大量のアルバム写真が眠ったままになっていませんか?

- 見返すと懐かしくて手が止まってしまう

- あまりにも多すぎて手がつけられない

- 思い出が詰まっていて、捨てるのがつらい

「いつか整理しなきゃ」と思いつつ、気がつけば何年もそのまま。

実は私は、整理収納アドバイザー・生前整理アドバイザーの資格を持っていて、これまでたくさんの「モノとの向き合い方」に触れてきました。

でも、そんな私でも「写真整理」はなかなか難しくて、ずっと後回しになっていたんです…。

今回は母と一緒に片づけた実体験をもとに、

写真整理のコツ・無印グッズの活用法・手放し方までをやさしく解説していきます。

「終活の第一歩にしたい」

「家族の思い出を整えたい」

そんな方は、ぜひ最後までご覧くださいね。

なぜアルバム写真はこんなに捨てにくいの?

気づけば、押し入れの奥に何十冊ものアルバムがぎゅうぎゅうに詰め込まれている…。

そんな状態に、心当たりのある方も多いのではないでしょうか。

私の実家にも、母が長年しまっていた大量のアルバムがありました。

家族旅行の写真、七五三や入学式の記念写真、

誰だか思い出せない集合写真まで…。

どれも懐かしくて手が止まるけれど、正直なところ、「多すぎてどう整理すればいいのかわからない」のが本音でした。

そして何より困るのが、「処分する」という選択肢。

人が写っている写真って、ただの“モノ”じゃないから、ゴミとして捨てるのは、なんとなく心が痛むんですよね。

特に、母が大切にしていた古い写真には

「これ、私の判断だけで手放してもいいのかな…」と、手を止めてしまうことが何度もありました。

こうして、気にはなっていても、つい見て見ぬふりをしてしまいがちな「写真整理」。

でも、ほんの少しだけ勇気を出して向き合ってみると、写真と一緒に、自分の心もすこし整っていくのを感じました。

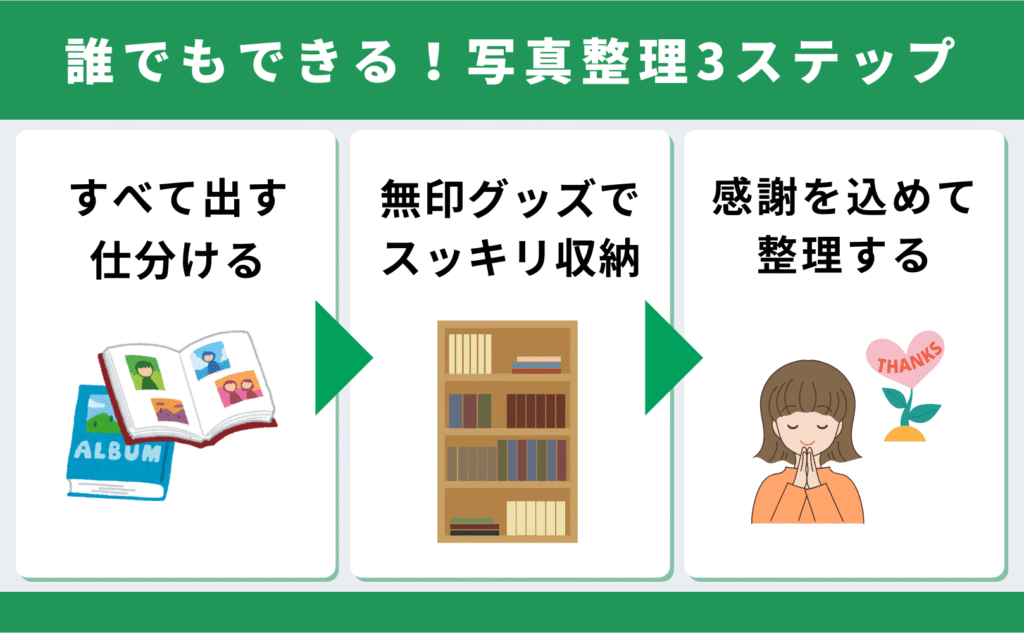

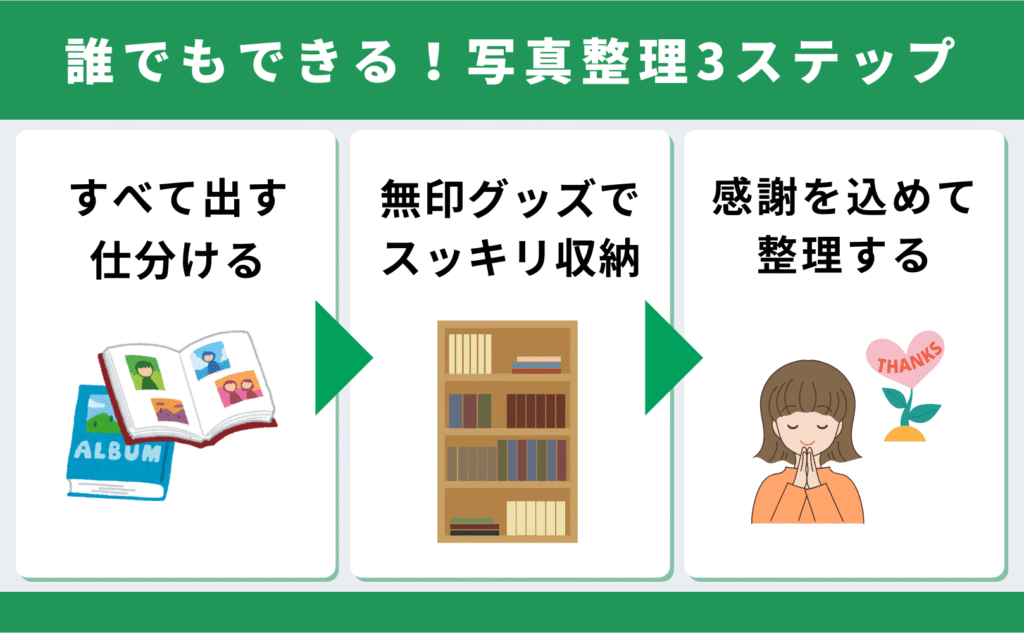

写真整理はたった3ステップ!誰でもできるやさしい方法

ここからは、母と一緒に取り組んだ写真整理のステップをご紹介していきます。

「たったこれだけ?」と思うくらいシンプルですが、ちゃんと向き合うことで、心まで整っていく感覚がありました。

ステップ①:写真をすべて出して、ざっくり仕分ける

写真整理を始めるときに、まずやることはたったひとつ。

「全部出す」こと。

押し入れや棚の奥にしまいっぱなしだったアルバムや、引き出しにバラバラと入ったプリント写真など、

いったんすべての写真を一か所に集めてみましょう。

押し入れに、まだあるんだけど。

出るわ、出るわ…想像以上の量にびっくりでした。

でも、こうして全体を“見える化”することが、整理の第一歩なんですよね。

次にやるのは、ざっくりと3つに分けるだけ。

このときのコツは、直感でどんどん仕分けること。

- 残したい写真

- 手放してもいい写真

- 迷って決められない写真

最初から正解を出そうとしなくて大丈夫です。

迷ったものは“保留箱”を作って、あとでゆっくり見返せばOK!

母と一緒に、昔の旅行写真を見ながら「これ、もういいよね〜」とか「これだけは絶対残したいね」と話しながら、進めていきました。

完璧にやろうとせず、今の自分が「残したい」と思えるものを選ぶ。

それが、心地よい整理のコツです。

ステップ②:残したい写真を無印グッズでスッキリ収納

「残したい」と決めた写真は、そのままにせず、

見返しやすく、気持ちよくしまえる形に整えていきましょう。

私が収納に選んだのは、

無印良品の『ポリプロピレンアルバム・L判264枚用』。

実は私、高校時代からのムジラーでして…

かれこれ無印歴30年以上になります!

(※ちなみに今も、無印の服を着ながら、記事を書いてます。笑)

シンプルで飽きがこず、必要な機能がちゃんと備わっている。

そんな無印アイテムは、「大切なものを整理する」のにぴったりなんです。

このアルバムを選んだ理由は3つ

- 1冊に264枚入る収納力

- 見開きで12枚ずつ見られて、一覧性バツグン

- あとから増えても、同じシリーズで揃えやすい

さらに、無印らしいシンプルデザインだから、

棚に並べてもスッキリ。生活感が出にくいのも嬉しいポイントです。

左右1枚目には、大きな収納ポケットが付いていますよ。

母と一緒にテーマごとに分けながら、

「これは旅行用にまとめようか」

「これは親戚の写真だから、別にしておこう」なんて話しながら、一枚一枚をアルバムにおさめていく作業は、

まるで“思い出をていねいに整える時間”のようでした。

収納のひと工夫!ラベルを貼ると、もっと快適に

背表紙に「◯年◯月・○○旅行」などのラベルを貼っておくと、後から探しやすくなり、気軽にアルバムを開けられるようになります。

スマホの写真も一緒にゆるっと見直す

アルバム写真を整理していると、ふと気づくのが「あれ?スマホの中にも写真がたくさん残っている…」ということ。

スマホに入っている写真って、気づけば何千枚にも増えていませんか?

旅行の写真、美味しかったごはん、空の風景、スクショ…。

でも、量が多すぎて探せないし、見返せない。なんとなくモヤモヤしたまま、スマホの中に眠らせてしまいがちです。

そんなときは、アルバム整理と同じように、スマホの写真も「ゆるっと分けるだけ」で十分なんです。

- お気に入りの写真だけ選ぶ

- 似ている写真は1枚に絞る

- “とっておき”はフォトブックにまとめる

少し整えるだけでも、気持ちがスッキリして、日常の写真がもっと楽しくなりますよ。

▶ スマホ写真のゆるっと整理術はこちらで詳しく紹介しています。

ステップ③:手放す写真は感謝を込めて整理

写真整理を進めていくと、どうしても出てくるのが

「これはもう残さなくていいかも…」という写真たち。

たとえば──

- 似たような構図の写真

- 誰が写っているのかわからない集合写真

- 思い出せない風景や料理の写真 など

見返す機会もないし、必要ないと頭ではわかっているけれど、人が写っている写真をそのまま捨てるのって、ちょっと心が痛むんですよね。

特に、母が大切にしまっていた古いアルバムから出てきた写真には、「勝手に捨てるわけにもいかないし…」と、手が止まってしまうこともありました。

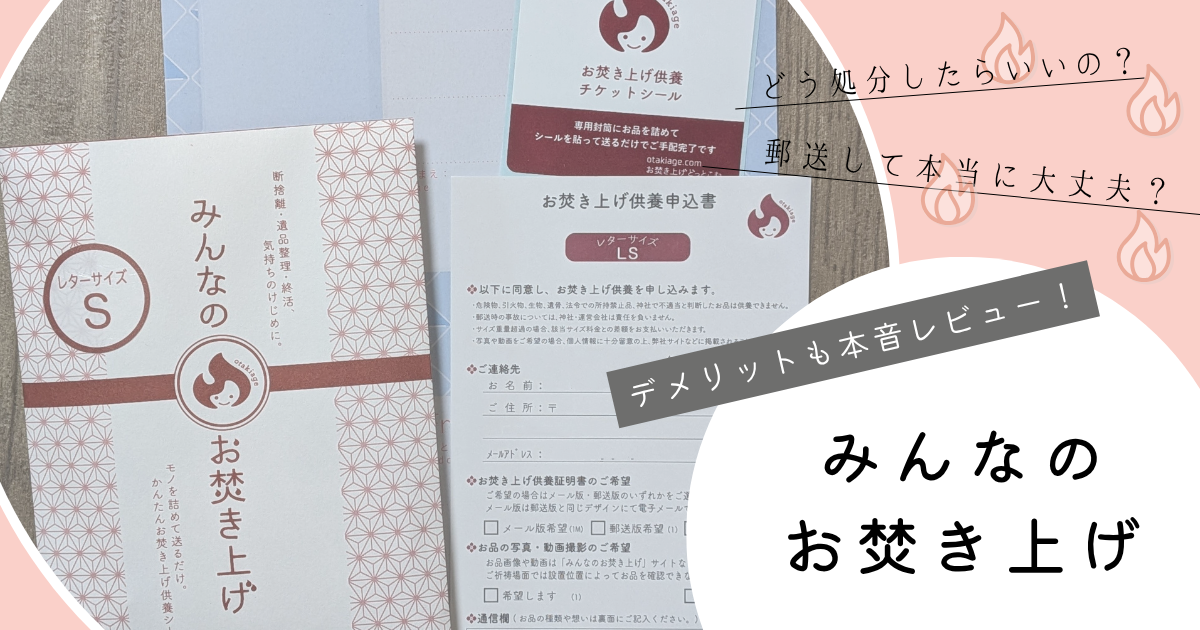

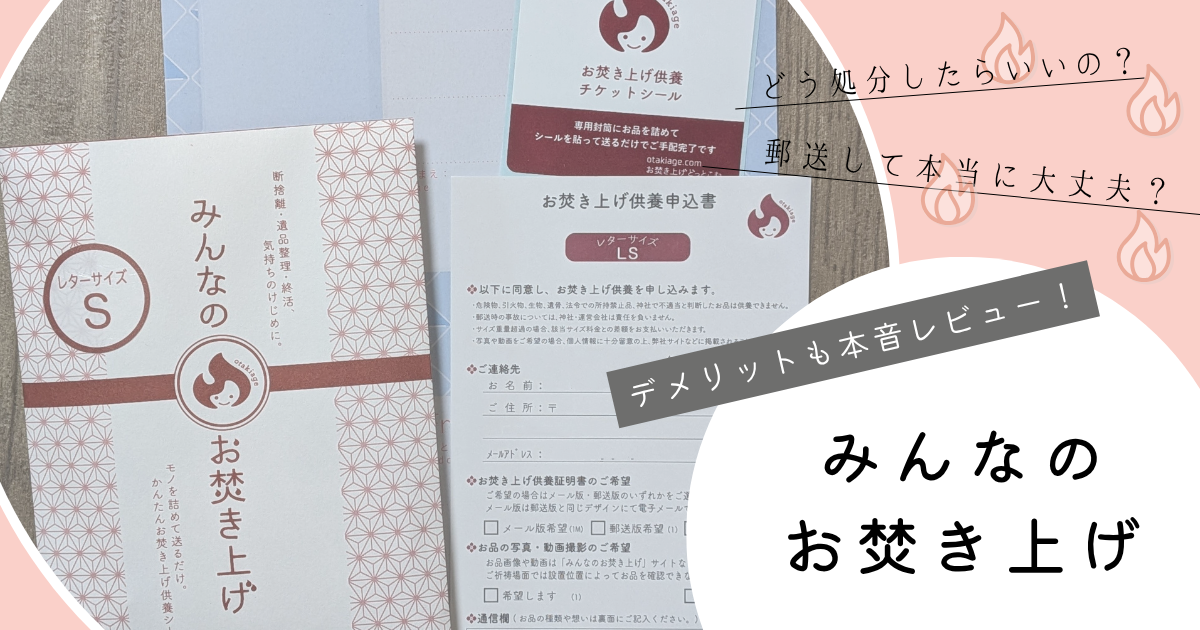

そんなときに出会ったのが、「みんなのお焚き上げ」という郵送供養サービスです。

みんなのお焚き上げとは?

「みんなのお焚き上げ」は写真や手紙、人形、お守り、思い入れのあるモノなど、

処分しづらい思い出の品を神社でお焚き上げ供養してくれるもの。

専用のキットに入れて郵送するだけで、きちんとご祈祷のうえでお焚き上げしていただけるので、「ありがとう」を伝えて見送ることができたような気持ちになります。

母も、「ちゃんと供養してもらえるなら安心だね」とホッとした様子で、私たち親子にとっては、心の整理をするきっかけにもなったと思います。

▶ お焚き上げした体験談はこちらにまとめました

【体験談】みんなのお焚き上げを使ってみた|申込み〜供養完了まで全手順と注意点

利用したレターサイズSは、L版の写真が200枚程度収められます。

思い出としては手放すけれど、あとで見返したくなるかもしれない…そんなときは、供養する前に写真をデータ化しておくのもおすすめです。

はじめてでも大丈夫!アルバムの写真整理 Q&Aガイド

- 写真が多すぎて、どこから整理すればいいかわかりません…

-

まずは「すべての写真を一度出す」ところから始めましょう。全体量を“見える化”することで、整理の方向性が見えてきます。仕分けのコツは、「残す・手放す・迷う」の3つにざっくり分けること。直感で進めてOKです!

- 無印のアルバムのどこが良いの?

-

『ポリプロピレンアルバム(L判264枚用)』は、1冊にたっぷり収納できるのが魅力です。見開きで一覧できて見返しやすく、同じシリーズで揃えられるのでスッキリ収納が叶います。デザインもシンプルで、棚に並べても生活感が出ません。

- 写真は捨てにくいけど、どうしたらいい?

-

大切な写真は「お焚き上げ供養」を活用するのも一つの手です。郵送で写真を神社に送り、ご祈祷のうえで供養してもらえる「みんなのお焚き上げ」などのサービスなら、心を込めて手放すことができますよ。

- 写真のデジタル化ってどうなの?

-

スペースがない場合や、家族とシェアしたいときは、写真のデジタル化がおすすめです。DVDやデータで家族の思い出を残せて、将来的なバックアップにも◎

- 写真整理を親と一緒にするメリットは?

-

写真を一緒に見ながら整理することで、自然と会話が生まれ、思い出を共有する時間になります。写真整理は単なる片づけではなく、親子の絆を深める貴重な機会にもなりますよ。

【まとめ】大量のアルバム写真も、無印アルバム&デジタル化でスッキリ写真整理

- 写真整理は「出す・分ける・しまう」の3ステップでOK

- 大量の写真は、無印良品のアルバムでスッキリ&省スペース収納

- 保管や共有に便利なデジタル化も活用して、思い出を未来に残そう

大量にあるアルバム写真も、無印の整理アイテムとデジタル化サービスを上手に使えば、場所を取らず、気持ちよく整えられます。

「いまの自分に合った形」で思い出を見直すことは、写真整理=心の整理にもつながるはず。

完璧を目指さなくて大丈夫です!

まずはできるところから、踏み出してみてくださいね。