【PR】この記事には広告を含む場合があります。

- 大阪万博で感じた「未来の終活」とは?

- AI技術を活用したエンディングノートや見守りロボットの今

- 自分らしい生き方・想いの残し方を考えるヒント

終活って「まだ先の話」「なんだか重たい」と感じて、手をつけられないまま…

といったご相談を、私は日々たくさん受けています。

そんな中で最近、私自身も驚いたのが、「AI」が終活のサポートをしてくれるようになってきたことです。

いつもの終活に、「未来」の視点を少しプラス。

この記事では、私が大阪万博で出会った“アンドロイドとの問いかけ”をきっかけに感じた、「未来の終活」についてご紹介していきます。

「AI×終活って、どんなことができるの?」

「難しそうだけど、ちょっと興味がある」

そんな方にこそ、読んでいただきたい内容です。

【AIと終活】大阪万博で考えた“未来の人生の整え方”とは?

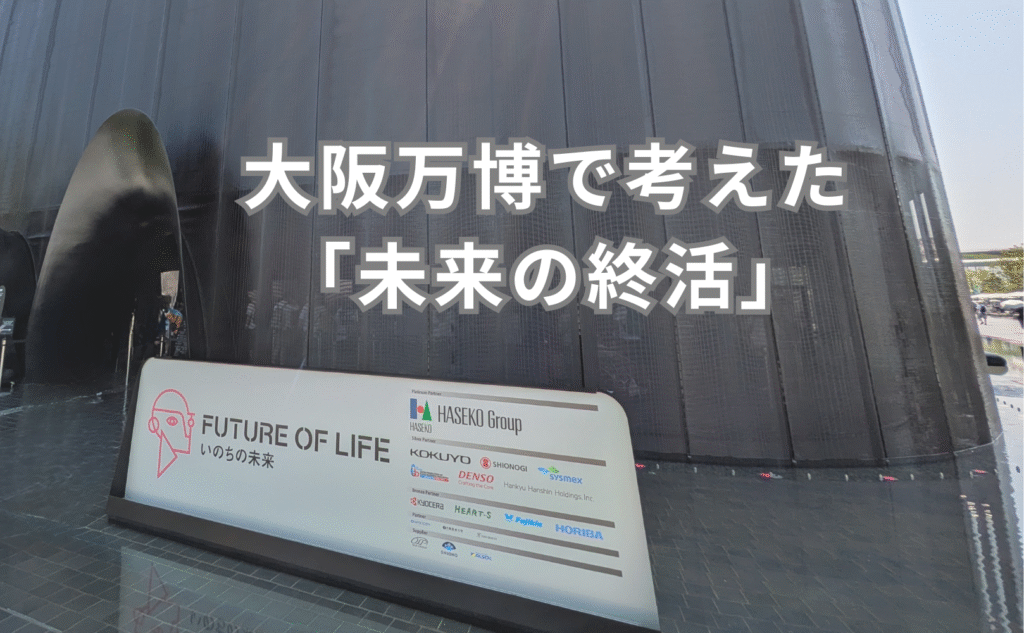

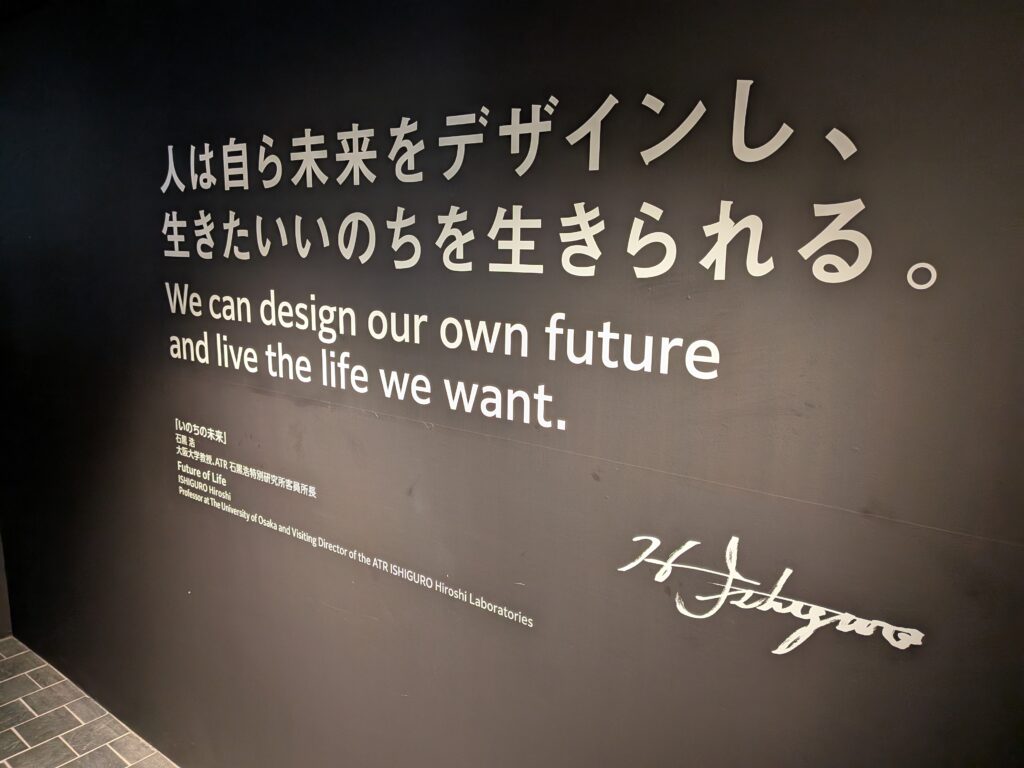

大阪・関西万博「いのちの未来」パビリオンに入った瞬間、私は心を奪われました。

そこに座っていたのは、驚くほど人間にそっくりなアンドロイド。

あまりに自然すぎて、思わず見とれていた私は、うっかり足元のポールにぶつかってしまいました(笑)。

その後しばらく、地味な打撲の痛みが残っていたのですが…それくらい現実との境界が曖昧になる体験だったんです。

アンドロイドからの問いかけがくれた気づき

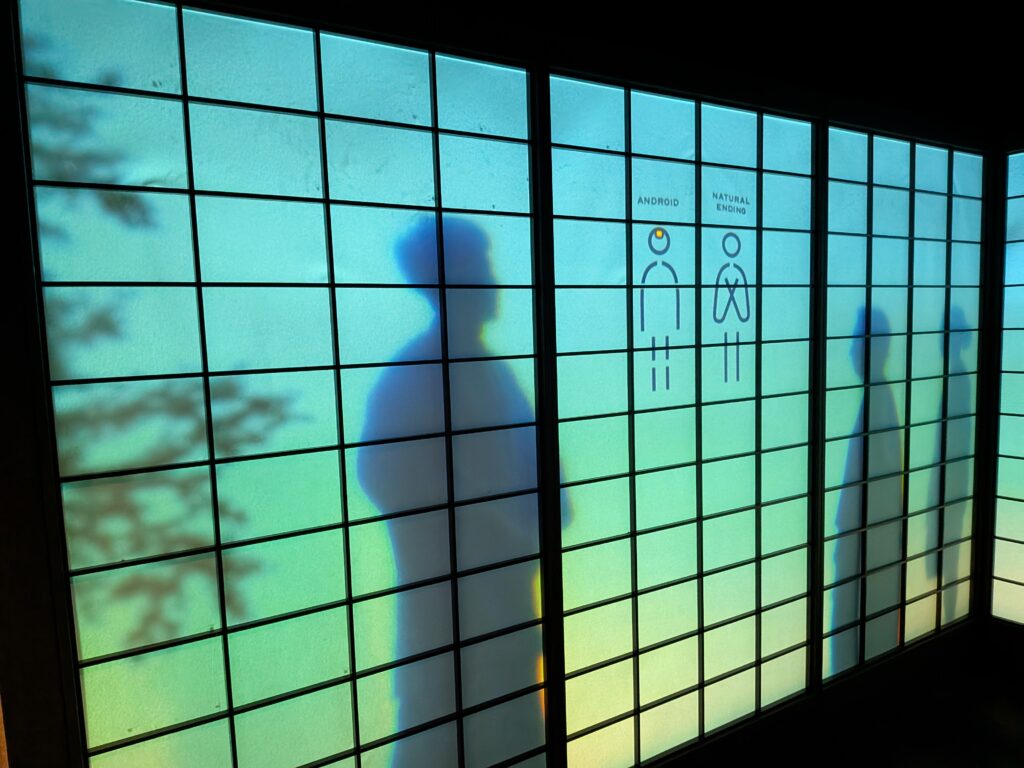

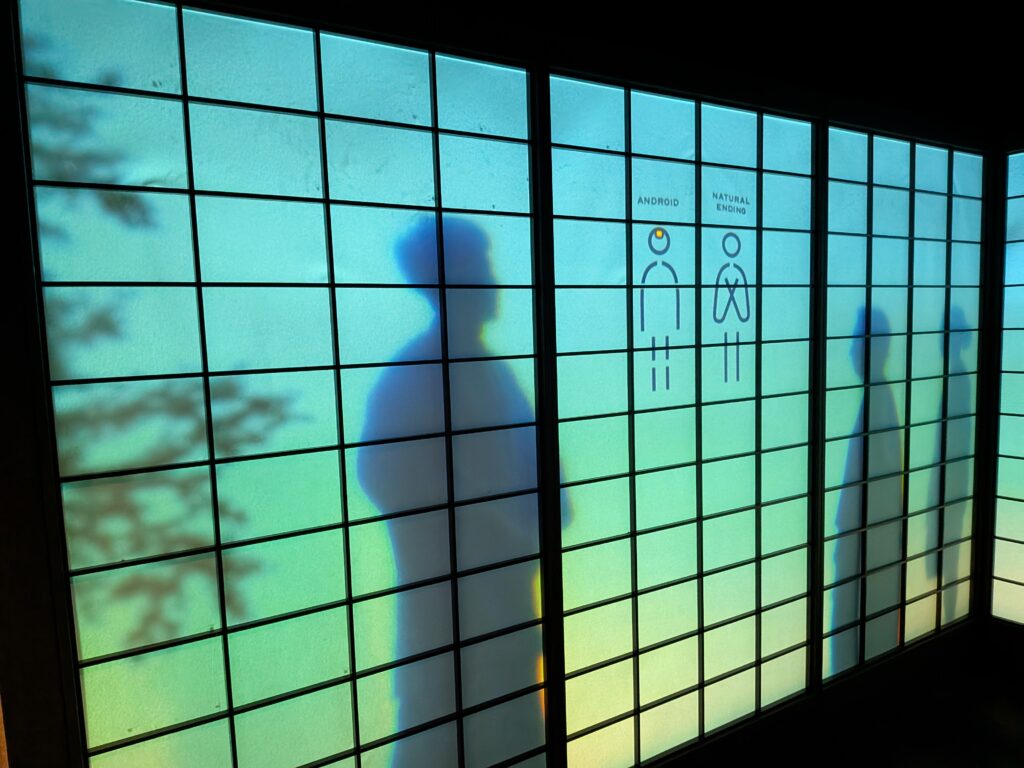

そして、アンドロイドに迎えられたあと、展示の奥である問いに出会いました。

それは──

「普通に人生を終えるか、それともアンドロイドの体に記憶を移して“存在し続ける”か」

まるでSF映画のような選択肢ですよね。

でも、もしかしたら未来では、こんなことも本当に選べる時代になるのかもしれません。

この問いを前にしたとき、ふと自分に問いかけていました。

「私だったら、どちらを選ぶんだろう?」

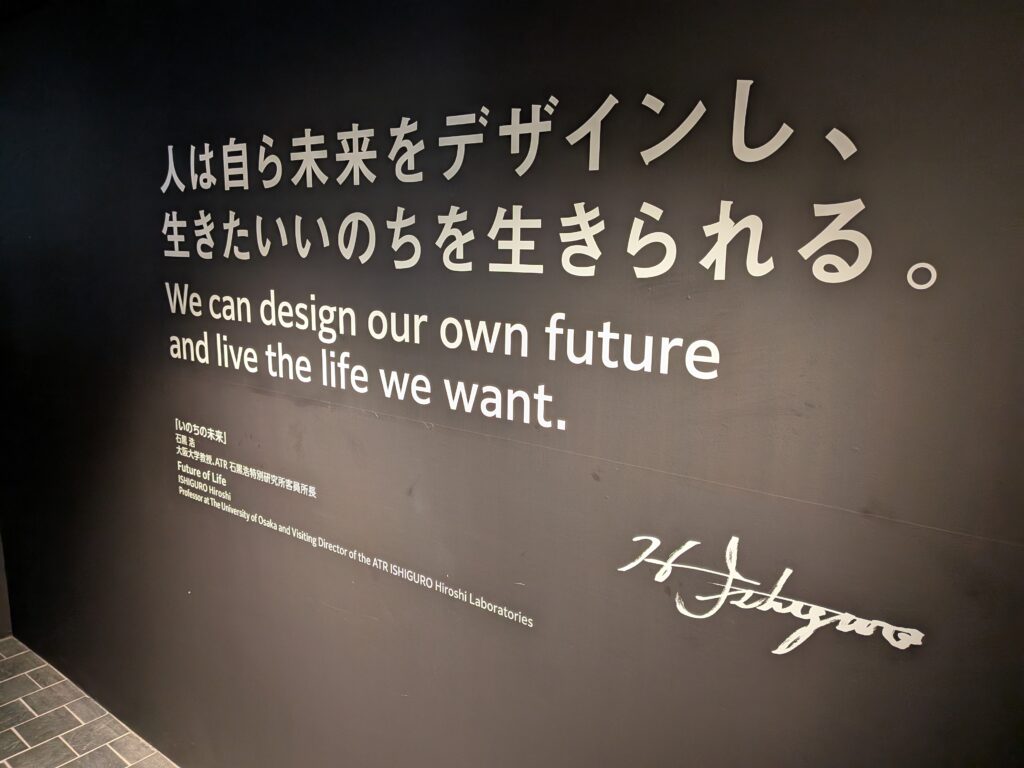

そして出口の近くの壁に浮かび上がっていた一文が、深く心に刺さったんです。

人は自ら未来をデザインし、生きたいいのちを生きられる。

あの言葉の意味をもっと知りたくて、翌日『いのちの未来』の本を手に取りました。

展示だけでは受け止めきれなかった想いや問いが、ページをめくるたびに少しずつ言葉になっていくようで…。

気づけば、最後まで夢中で読んでいました。

100歳の自分を想像したら、終活が“自分ごと”になった

2075年。もし元気に生きていたら、私も夫も100歳です。

「人生100年時代」と言われる今、それはもう“ずっと先の話”ではないんですよね。

「自分の最期をどう迎えるか」──そんなテーマに、少しずつ向き合う時期に入ってきたのだと感じました。

終活と聞くと「死の準備」と思われがちですが、私はちょっと違う見方をしています。

むしろ「これからをどう生きたいか」を考える時間だと思うんです。

たとえば、こんなことを自分に問いかけてみたくなります。

- どんな最期を迎えたい?

- 家族に、どんな想いを残したい?

- 自分らしい人生って、どんな選択をしたときに言える?

万博での体験は、こうした問いを自然に引き出してくれるきっかけになりました。

未来のテクノロジーに触れたからこそ、逆に「人間らしさ」や「心の奥にある希望」が鮮やかに浮かび上がってきたんです。

そのとき、終活は“前向きな時間”にもなるんだと実感しました。

AIがもっと身近になるこれからの時代。

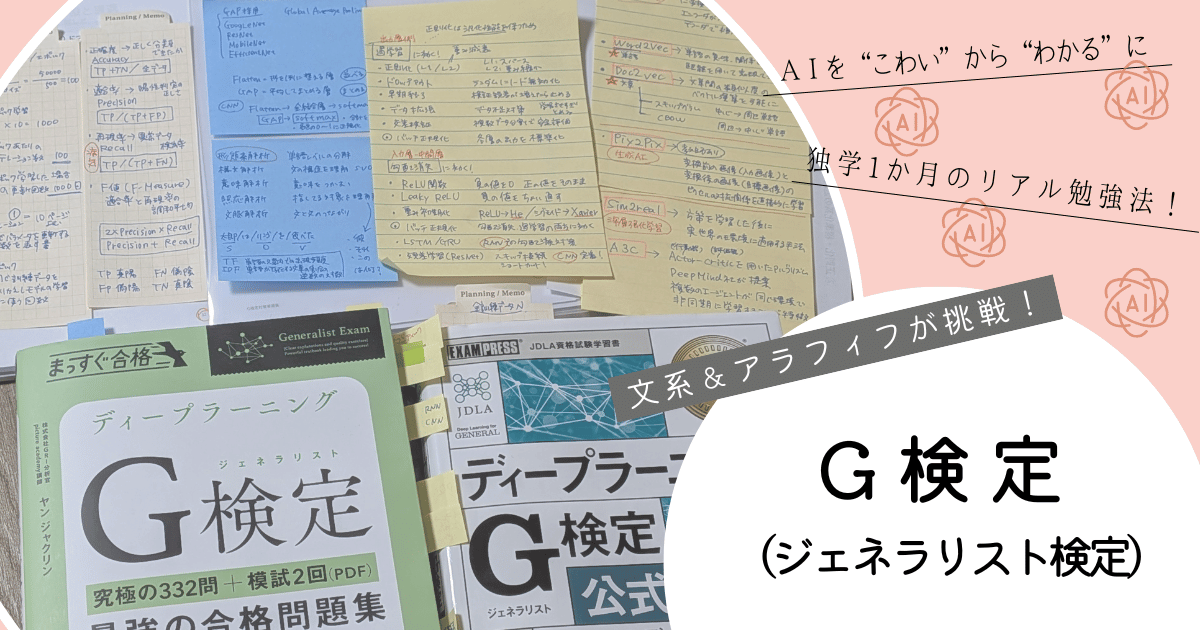

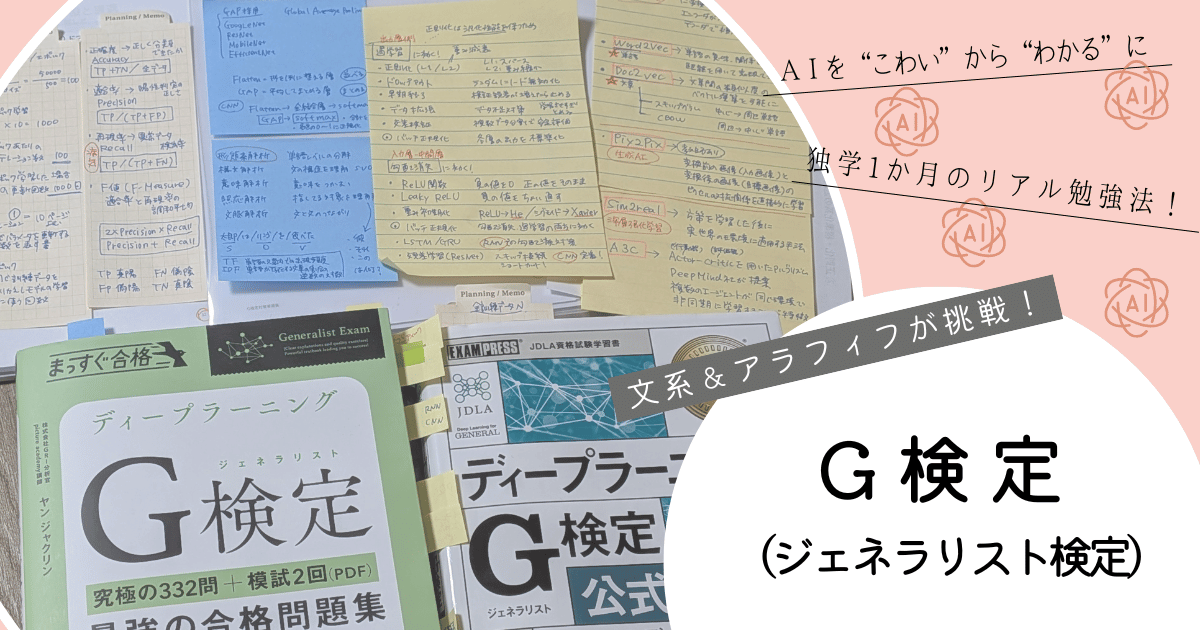

私自身、「AI×終活」というテーマに出会ったことがきっかけで、興味がどんどん深まり、なんとそのまま勢いで G検定(ジェネラリスト検定) にチャレンジしてみたんです。

結果は……合格!

難しそうに見えるAIも、知ってみると意外と身近で、終活だけでなく、日々の生活にも役立つ視点がたくさんあると感じました。

こんな風に、「興味」から一歩踏み出してみることで、未来との向き合い方が変わるかもしれませんね。

G検定(ジェネラリスト検定)は、こちらで詳しく紹介しています。

▶ G検定は難しすぎる?文系・アラフィフでも独学1か月で合格できた話

AI×終活の今|私たちにできること、始められること

「AI」と聞くと、少し難しそうなイメージを持つ方も多いかもしれません。

でも実は、私たちの暮らしの中でも、終活にまつわる場面で少しずつ活用が始まっています。

たとえば

- 離れて暮らす家族をつなぐ「見守りロボット」

- 気持ちを言葉にするのを手伝ってくれる「AI聞き書き」

- 未来に想いを託せる「デジタル遺影」や「AIアバター」

こうした技術は、決して特別な人のためのものではなく、「想いを残したい」「つながっていたい」という気持ちに、やさしく寄り添うための道具なのです。

ここからは、私自身が体験したことや実際に使ってみたサービスを交えながら、「今の時代にできる、AI×終活」をご紹介していきます。

AI見守りロボットで安心とつながりを

一人暮らしの高齢者が増える中で、家族にとって心配なのが「ちゃんと元気で過ごしているかな?」ということ。

そんな時に役立つのが、 AI搭載の見守りロボット です。

センサーやカメラなどで安全をチェックするだけでなく、話し相手にもなってくれるのがポイント。

「今日は体調どう?」

「メッセージが届いてますよ」

そんな何気ない会話ができることで、孤独感が減り、心も支えられるようになってきています。

“ただ見守る”存在から、“寄り添うパートナー”へ──AIはそんな進化をしています。

ちなみに、一人暮らしの母も BOCCO emo (ボッコエモ)LTEモデル Powered byネコリコ を使っています。

声やメッセージでつながれるので安心感がありますよ。

今回ご紹介した ネコリコ版BOCCO emo のほかにも、高齢者向けの話し相手ロボットはさまざまな種類があります。

「もっと比較して選びたい」「他のロボットも知りたい」という方は、こちらの記事もぜひ参考にしてみてください。

▶ 話し相手ロボットを徹底比較!おすすめ5選と選び方のポイントを詳しく紹介しています。

AIと一緒に作る、あなたらしいエンディングノート

「何を書いたらいいかわからない」「うまく言葉にできない」

そんな方でも、AIの力を借りれば、あなたらしいエンディングノートが自然に形になっていきます。

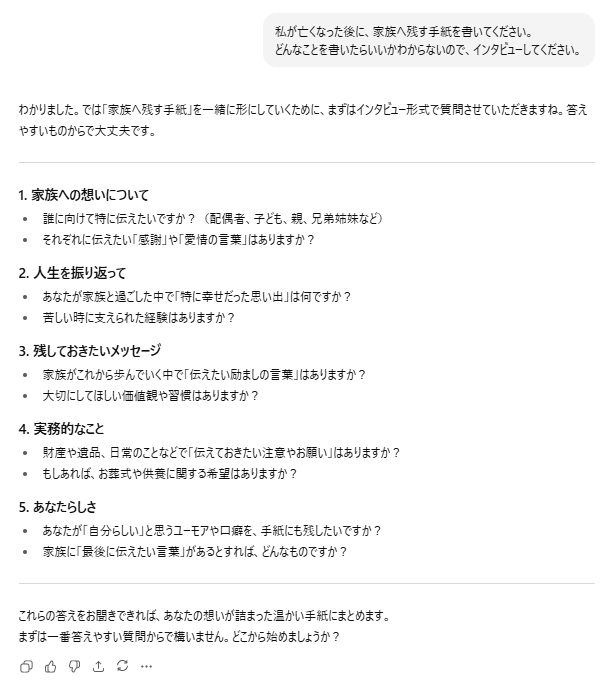

ここでは、実際にAIを使って“話すだけ”で手紙をつくる体験をご紹介します。

現在は「AIレター(AIが手紙の作成を手伝ってくれるサービス)」や「Voice Legacy(音声を残せる海外発のサービス)」といった専用サービスも。

しかし、まだ発展途上という印象もあり、現時点では使い方が難しかったり、日本語対応が不十分だったりするものもあります。

そんな中で、実際に私自身が「これなら使える」と思ったのが、AIを活用した方法です。

実際に、ChatGPTに「家族へ残す手紙を作りたいのでインタビューしてください」とお願いしてみたところ、このように質問形式で優しく導いてくれました。

このように、一つひとつの問いに答えていくだけで、あなたらしい“想いの手紙”が自然と形になっていきます。

最初はうまく言葉にならなくても大丈夫。

AIが“聞き役”となって、あなたの気持ちを引き出してくれます。

スマホでも気軽に使えるので、気になる方はぜひ一度、AIとおしゃべりするつもりで試してみてください。

あなたの中にある想いは、ちゃんと言葉にできますよ。

デジタル遺影・AIアバターで「想いを残す」という選択肢

最近では、AIを活用して、生前の表情や声をデジタルで残す「デジタル遺影」や「AIアバター」といった取り組みも出てきています。

写真のように“飾るだけ”の遺影ではなく、まるで本人と会話しているような形で、生きた記憶や想いを残せるのが特徴です。

まだ一部の企業や研究機関による試みが中心ですが、技術はどんどん進化しており、「未来の終活」のひとつとして注目されています。

例えば、亡くなったおじいちゃんのAIアバターが、こんな風に語りかけてくれる未来も近いかもしれません。

「○○よ、元気にしてるか? お前が笑ってると、わしも嬉しいよ」

まるで、心の中にずっと生き続けてくれるような感覚ですね。

最近では、こうしたAIアバターを無料で簡単に作れるサービスも出てきています。

Canva (キャンバ)は、デザインの専門知識がなくても、誰でも簡単におしゃれなデザインを作れるオンラインツールで、私もよく使っています。

Canvaの「AIアバター」機能を使えば、3分で作れます。

※注意:音が出ます。

もちろん、こうした取り組みには賛否もあります。

「そこまでしなくてもいい」「少し怖いかも」と感じる方もいらっしゃると思います。

でも一方で、“残したい言葉”や“伝えられなかった想い”を届けられる手段として、やさしい可能性も秘めていると私は感じています。

AI×終活は、無理に取り入れるものではありません。

「自分らしい生き方・伝え方」を選ぶための、ひとつの選択肢として、未来のヒントになれば嬉しいです。

どんな未来を残したいか、考えてみる時代が来ていますね。

AI×終活の始め方・活用例がわかるQ&A【初心者向け】

ここからは、読者の方からよくいただく質問をもとに、「AI終活って実際どうなの?」にお答えしていきます。

- AIを活用した終活にはどんなものがあるの?

-

代表的なものに、見守りロボット(例:ネコリコ版 BOCCO emo)、AIエンディングノート、AIによる手紙作成(聞き書き)、デジタル遺影やAIアバターなどがあります。

これらは「想いを残す」「つながる」ためのサポートとして注目されています。

- AI終活って難しそうだけど、誰でもはじめられる?

-

はい、最近ではスマホひとつで使えるサービスも増えてきており、特別な知識がなくても気軽に始められます。

ChatGPTのようなAIに「家族へ手紙を書きたい」と話しかけるだけで、あなたらしい言葉を引き出してくれます。

- AIアバターやデジタル遺影って、ちょっと怖くない?

-

初めて聞くと戸惑うかもしれませんが、「伝えたい気持ち」を残すための手段として、やさしい可能性も秘めています。

あくまで選択肢のひとつなので、無理に取り入れる必要はありません。

あなたらしい方法で大切な人に想いを伝えることが大切です。

- エンディングノートって、AIで作れるの?

-

はい。最近では、AIに話しかけるだけでエンディングノートの下書きが作れるサービスが登場しています。

ChatGPTなどを使い、質問形式で答えながら作成するのもおすすめです。

【まとめ】終活は“これからをどう生きるか”を考える時間

終活は「死の準備」ではなく、これからをどう生きたいかを考える時間。

AI技術の進化によって、その向き合い方は大きく広がり、もっと自由で、もっとやさしいものになってきています。

見守りロボット、エンディングノート、デジタル遺影──どれも特別な人のためではなく、「想いを伝えたい」「誰かとつながっていたい」という気持ちに寄り添うためのツールです。

たとえテクノロジーがどれだけ進化しても、最後に残るのは、人と人とのつながりや、心に残る言葉なのかもしれません。

大阪・関西万博での出会いをきっかけに、私は“AI×終活”というテーマに関心を持つようになりました。

私自身も、G検定に挑戦したり、AIロボットとゲームで本気勝負したりしながら、少しずつAIとの距離が縮まってきた気がします。

未来の終活も、最初の一歩は“ちょっとした好奇心”から始まるのかもしれません。

気になった方は、まずは「AIに聞きながら作る手紙」から試してみてくださいね。

あなたらしい終活、きっと“みがる”に始められますよ♪