- 遺品整理をはじめるタイミングは?

- 遺品整理にいくら費用がかかるか知りたい

- 遺品整理で出た遺品は供養するべき?

【PR】この記事には広告を含む場合があります。

こんな悩みを解決できる記事を終活ガイドが書きました。

本業は総合病院(眼科)に勤務しています。医療系FPとしてセミナー講師・地方紙でコラムを連載した経験があります。

父を亡くしたのがきっかけで終活の大切さを痛感。

終活ガイド1級、さらにエンディングノート認定講師資格を取得しました。

「遺品整理で気をつけることはなんだろう……」

私も父の遺品整理をはじめたときは、わからないことだらけで不安を抱えていた一人でした。

そして、忙しさや期日までに済ませたい焦りから、たくさんの失敗をしてしまいました。

大切な人が亡くなると悲しんでいる暇はなく、各法要や諸手続の忙しさ、そして「遺品整理」という大きな壁が待ち受けています。

そこで、この記事では

- 遺品整理はいつからはじめる?

- 遺品整理費用はどれくらいかかる?

について、LifeMemo 遺品整理士のエトウさんにお話を伺い、遺品整理を失敗しないための注意点を紹介します。

この記事を読め進めれば、遺品整理のポイントがわかり、納得できる料金で遺品整理をするための道筋が開けるでしょう。

最後まで読んで、ぜひ参考にしてみてくださいね。

遺品整理はいつからはじめる?

遺品整理とは、亡くなった方が生前に使っていた物や残された品を整理し、必要な物と不要な物に分ける作業を指します。

遺族が行うことが多いですが、プロの業者に依頼する場合もあります。

遺品整理を始める適切なタイミングは、故人をしのびつつも家の整理が必要になる時期です。

おもに法要の後や親族が集まるタイミングが選ばれることが多いです。

- 四十九日の法要後

- 親族が集まるタイミング

- 亡くなってから7〜10か月以内

遺品整理を始めるタイミングは、感情面や実務的な面で重要な意味を持ちます。

以下、それぞれのタイミングのポイントを詳しく解説します。

遺品整理はいつごろはじめるんですか?

おすすめの時期は3つあるんです!

1.四十九日の法要後

亡くなってからは目まぐるしく忙しい日々が押し迫ってきます。

しかし、ほとんどのケースで四十九日の法要で忙しさが一段落します。

- 亡くなってから翌日・翌々日…通夜

- 通夜の翌日…葬儀・告別式・火葬

- 亡くなって7日目…初七日

- 亡くなって35日目…三十五日(五七日)

- 亡くなって49日目…四十九日(七七日)

一般的には死後49日目に忌明けになりますが、地域によっては死後35日目の五七日(いつなのか)に忌明けとして法要を行うこともあります。

また、四十九日の法要までには以下のように「死後の手続き」を期日までに行います。

- 死後すみやかに…死亡診断書・死体検案書の受け取り

- 死後7日以内…死亡届けの提出

- 死後10〜14日以内…年金受給停止の手続き

- 死後5〜15日以内…健康保険の資格喪失届の提出

- 死後14日以内…介護保険資格喪失届の提出

- 死後14日以内…住民票の世帯主変更届の手続き

- 死後1か月以内…雇用保険受給資格者証の返還手続き

ひとまず、四十九日までに行わなければならない手続きが、これだけあります。

このように各法要や諸手続が落ち着くのは、四十九日法要が終わったころ。

忙しさも落ち着き、大切な人を失った悲しみが少し落ち着いたタイミングでもあるので、この頃に遺品整理をする方が多いようです。

四十九日の後などの法要が一段落した時期が一般的ですね。

2.親族が集まるタイミング

生前整理を行っていない場合は、ほとんどのケースでたくさんの遺品を整理することになります。

特に間取りが広い場合や一軒家の場合は、特に遺品の量が多いので、できれば親族が集まる各法要時に行うのがおすすめです。

このタイミングであれば、複数の意見を聞きながら形見分けを進められるからです。

意見を共有することで、後のトラブルも回避しやすくなります。

3.亡くなってから7〜10か月以内

相続とは、親が亡くなったときに持っていた家や土地、お金などを引き継ぐことです。

死後の諸手続で、税金関係の手続きも忘れずに行う必要があり、特に相続税の申告や納税は死後10か月以内にしなければいけません。

そのため、どのくらい遺産があるのかを把握するためにも、死後7か月目ごろには遺品整理を始めたほうがいいでしょう。

遺品整理をして遺産といえるような資産がゼロだった場合でも、相続税の申告が必要です。

相続税には「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった控除や特例制度がありますが、これらの特例は申告をしなければ受けることができません。

そのため、相続税額がゼロであったとしても「ゼロですよ」という申告が必要です。

相続は時に大きな責任やコストが伴いますね。

一方、家や土地を相続することによる手間、維持のコスト、税金の支払いを避けたいと考える人が増えており、「相続放棄」を選択する人がいます。

他にも亡くなった人が借金などを残しているとわかった場合、これを引き継がないため「相続放棄」する人も。

相続放棄は、自分のために相続があったことを知ってから3か月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

「相続放棄」には期限があるので、注意が必要です。

実際に体験した「相続放棄」の手続きをリアルに書きました。あわせて読んでみてくださいね!

相続放棄を自分でやってみた!体験談ブログ【かかった費用は4,370円】

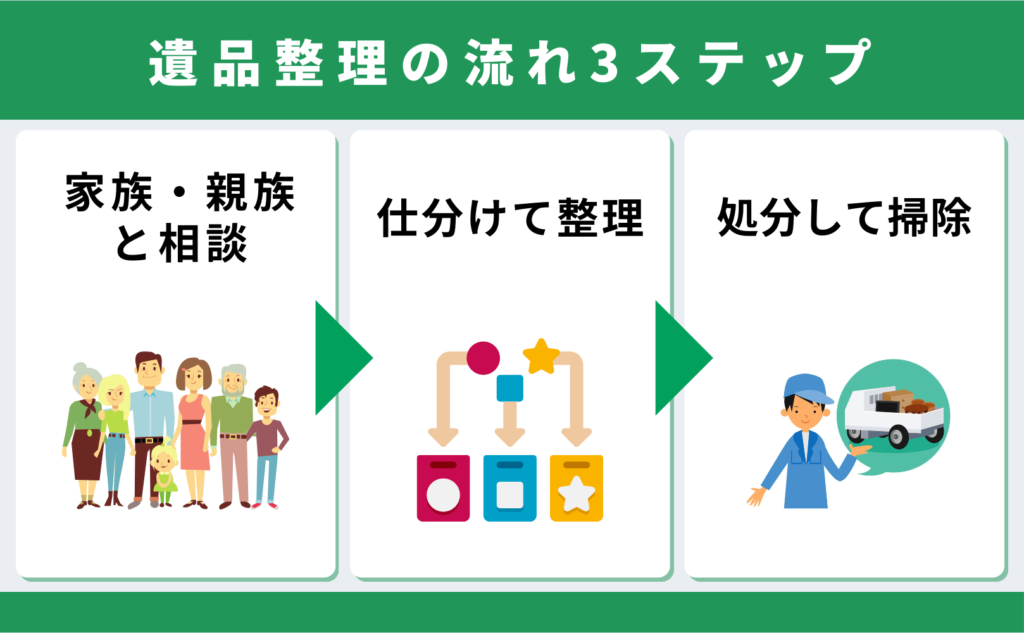

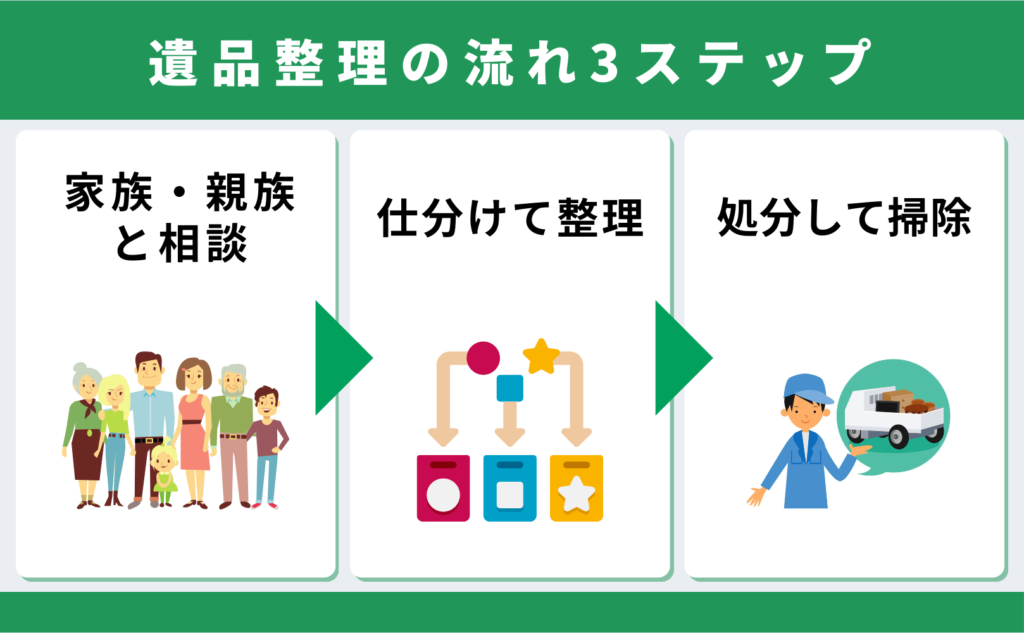

遺品整理の流れ3ステップ

段階を踏むと効率的に行えます。

1. 家族・親族と相談

家族で話し合う

遺品整理は、家族みんなで相談して進めることが大切です。

どのタイミングで何を行うかを決め、誰が何をするか役割分担を明確にします。また、必要に応じて親族以外の助けを得る方法も検討しましょう。

大事なものを確認する

遺言書やお金に関する書類を探し、確保します。

特に、財産に関わる重要な書類は、紛失しないように注意が必要です。お金、通帳、印鑑など、相続や今後の手続きに必要なものを優先的に確認し、保管場所を決めます。貴重品だけでなく、アルバムや手紙など思い出の品も見逃さないように探しておくと良いでしょう。

スケジュールを決める

遺品整理は、一度に全て終わらせるのが難しい場合もあります。

時間を分けて作業を進める計画を立てることで、無理なく作業を進めることができます。

また、作業中に手続きや確認が必要な場合も考慮して、余裕を持ったスケジュールを組むと安心です。

誰がどの作業を担当するかを決めると、スムーズです。

2. 仕分けて整理する

次に遺品を「残すもの」「誰かに渡すもの」「処分するもの」の3つに分けます。

このようなイメージですね。

- 残すもの:大事な思い出の品や価値のある財産(例えば指輪や時計など)

- 誰かに渡すもの:親族や親しい人に形見として渡したい品(手紙や写真など)

- 処分するもの:壊れている家具や使わなくなった衣類など

形見分けをする

家族や親しい人と相談して、どの品を誰に譲るか決めます。

形見分けは、遺品整理をスムーズに進めるための大切なステップです。

特に、故人の思い出に深く関わるものについては、慎重に選びましょう。

- 故人が愛用していた品

- 家族の希望に合った物品

- 故人が特別に大切にしていた物

業者を利用する

品がたくさんある場合や、大型の家具や家電が多い場合には、遺品整理の専門業者に依頼するのも一つの方法です。

遺業者に頼むと、大型の荷物を効率的に処理できるだけでなく、分別や運搬の負担も軽減できます。

また、不用品のリサイクルや売却を行う業者もあるため、有効活用を考えることもできます。

費用はかかりますが、効率的に作業を進められますよ。

3. 処分して掃除

不要なものを処分する

遺品整理で出た不用品の処分方法には、自治体の回収、業者への依頼、リサイクルショップの利用があります。

燃えるゴミや資源ゴミ、大型ゴミなど、処理方法が異なる場合は、事前に自治体の規則を確認しておくとスムーズです。

まだ使えるものは、リサイクルショップやフリーマーケットで売る、あるいは寄付を考えるのもよいでしょう。

できる限り、自治体の回収を利用しました。

家や財産の確認をする

故人が所有していた家や土地などの不動産については、相続人全員で確認し、その後の処理方法(売却、賃貸、管理など)を話し合います。

手続きが必要な場合、特に複雑なケースでは、専門家のアドバイスを求めた方が安心です。

掃除をする

遺品整理が終わった部屋や家は、丁寧に掃除をして次の用途に備えます。

次に使う人が快適に利用できるよう、しっかり清掃することで、整理の区切りがつきます。

賃貸物件の場合、清掃が終わったら解約手続きを進めましょう。

遺品整理で困ったこと【体験談】

遺品整理が順調に進むことは、そう多くはないかもしれません。

私が困ったのは、この3つです。

- 気持ちの整理がつかない

- 遺品の量が多すぎる

- 時間の確保が難しい

気持ちの整理がつかない

遺品整理は、故人の思い出に触れることで感情的な負担が生じる場合があります。

特に、親しい家族を亡くした場合、その品々を整理するのは簡単ではありません。

- 思い出が詰まった品に触れることで涙が出る

- 何を残すか決められない

- 親族間で意見が対立する

例えば、写真や手紙といった思い出の品を前にすると、その瞬間の記憶が鮮明によみがえることがあります。

この場合、無理に進めるのではなく、一旦休憩を取るなどして感情を落ち着けることが大切です。

また、必要であれば専門業者や第三者に依頼して、作業を代行してもらうのも選択肢です。

遺品の量が多すぎる

遺品の量が多い場合、その分別や処分に苦労することがあります。

特に、家具や家電など大きな物が多い場合、どこに依頼するかを考える必要があります。

- ゴミの分別が複雑で時間がかかる

- 自治体の処分ルールを確認する必要がある

- 大型家具や家電を運ぶのが困難

適切な処分方法を選び、効率的に進めたいですね。

時間の確保が難しい

仕事や家事などの合間を縫って進めるのは簡単ではありません。

特に、遠方に住んでいる場合は移動時間も考慮する必要があり、計画的なスケジューリングが重要です。

遺品整理には多くの時間と労力が必要ですからね。

- 平日の日中は仕事で時間が取れない

- 親族間でスケジュールの調整が難しい

- 急ぎの対応が必要な場合に対応しきれない

例えば、賃貸住宅の退去期限が迫っている場合や相続手続きの期限がある場合は、迅速な対応が求められます。

このような状況では、親族間で役割分担を行ったり、専門業者の利用も選択肢に入れると良いですね。

遺品整理費用はどれくらいかかる?

遺品整理は自分や親族の方と協力して進めることもできますが、仕事や家事で忙しい人が専門業者に依頼するケースも増えています。

専門業者に依頼するとき、気になったのは費用のこと。

父は1DKの賃貸マンションに住んでいたので、インターネットで相場を調べてみました。

調べたけど、10万円あればいけるだろ。

しかし、実際に遺品整理をするとなったら「遺品の量が多い」などの理由で30万円まで膨れてしまい、高額な遺品整理費用を支払うことに…。

「早く終わらせて、マンションを返さないと…いう焦りもあり、冷静になれませんでした。

今思えば事前に見積もりをとって、他の業者と比較しておくべきだったと後悔しています。

遺品整理費用はどうやって決まるの?

遺品整理の費用は、主に作業内容や物の量、部屋の広さ、作業人数によって決まります。

業者に依頼する場合、オプションサービスの利用も費用に影響します。

- 作業の範囲(全品整理、選別のみなど)

- 部屋の広さと物の量、運搬距離

- スタッフの人数

- 追加サービスの有無(清掃、供養など)

例えば、2DKの部屋で物が多い場合、費用は20万円以上になることがあります。

さらに、供養や清掃を依頼すると数万円の追加費用が発生するケースも。

作業の規模や内容に応じて見積もりを依頼し、納得した上で依頼することが重要です。

当然のことながら遺品の量が多ければ作業する時間がかかりますし、遺品の量に応じてスタッフの人数も変わってきます。

追加料金が必要になる場合は?

以下のような状況では、追加料金が必要になる場合があります。

- エレベーターなしのマンションやアパートの上階

- 駐車場がなく、トラックを現場近くに停められない場合

- 不用品として業者に回収してもらう場合

その他、家具や家電製品の粗大ごみの有無も費用に影響します。

特にリサイクルが必要なテレビ、洗濯機、エアコン、冷蔵庫などは、 別途リサイクル料金が必要になるため注意しましょう。

まさに落とし穴。追加料金を甘く見ていました。

また故人が住んでいた住居がゴミ屋敷状態だった場合の片付けは、遺品整理と平行してごみの分別をする必要もあるので、より作業時間がかかることもあります。

間取り別!遺品整理の費用相場(目安)

エトウさんに、費用の目安を教えていただきました。

| 間取り | スタッフ人数 | 作業時間 | 費用目安 |

| 1R/1K | 1〜2名 | 1〜3時間 | 約30,000〜80,000円 |

| 1DK | 2〜3名 | 2〜4時間 | 約50,000〜120,000円 |

| 1LDK | 2〜4名 | 2〜5時間 | 約70,000〜200,000円 |

| 2DK | 2〜5名 | 2〜6時間 | 約90,000〜250,000円 |

| 2LDK | 3〜6名 | 3〜8時間 | 約120,000〜300,000円 |

| 3DK | 3〜7名 | 4〜10時間 | 約150,000〜400,000円 |

| 3LDK | 3〜8名 | 5〜12時間 | 約170,000〜500,000円 |

| 4LDK以上 | 4〜10名 | 6〜15時間 | 約220,000円〜 |

費用を抑えるためには、自分でできる範囲の遺品整理をしておくこと。

そして、大きな家具・家電だけ処分を依頼したり、ごみは分別しておくなど、作業時間が短く済むようにするのがコツです。

遺品整理費用を抑える工夫

遺品整理費用を安くする方法としては、遺品の買取サービスを利用する方法があります。

骨董品や貴金属などであれば、高く買取してもらい遺品整理費用と相殺できますが、状態の良いキレイな遺品に限定されます。

私の場合、買い取りしてもらえるものはありませんでした。

遺品整理のプロに作業を依頼するときの注意点

遺品整理を業者に依頼するときの注意点を遺品整理士のエトウさんに伺いました。

遺品整理で失敗しないためのコツはありますか?

3つの注意点を押さえておきたいですね。

その注意点とは……

- 必要な作業は見積もり時に伝えておく

- 相見積もりを取る

- 家族や親族と相談して決める

必要な作業は見積もり時に伝えておく

1つ目は、当日に追加で作業が必要になると、必然的に追加料金が必要になるので費用が高くなります。

そのため、見積もり時に必要な作業を事前に伝えておくようにしましょう。

相見積もりを取る

2つ目は、相見積もりをとってサービスや料金を比較することです。

相見積もりを取るときはネットやLINE見積もりではなく、訪問見積もりで実際に遺品の量や周辺環境などを確認してもらうことが大切。

私の一番の失敗は、相見積もりを取らなかったこと。

家族や親族と相談して決める

大切な人の死は、心に大きなダメージを与えるほか、各法要や諸手続の疲れで冷静な判断ができないことがあります。

そのため、冷静に遺品整理業者を見極める際は、家族や親族と一緒に比較しましょう。

遺品整理の費用は、依頼する内容や作業の範囲によって大きく異なります。

実際の相場や費用を抑える方法を知ることで、適切に予算を組むことができますよ。

トラブルを未然に防ぎ、満足のいくサービスを受けたいですね。

どこに依頼する?おすすめ業者3選

遺品整理を依頼する際、信頼できる業者を選ぶことが大切です。

ここでは、評判の良いおすすめ業者を3つ紹介します。

- エコスマイリー

- 遺品整理110番

- みんなの遺品整理

遺品整理を安心して任せられる業者を選びたいですね。

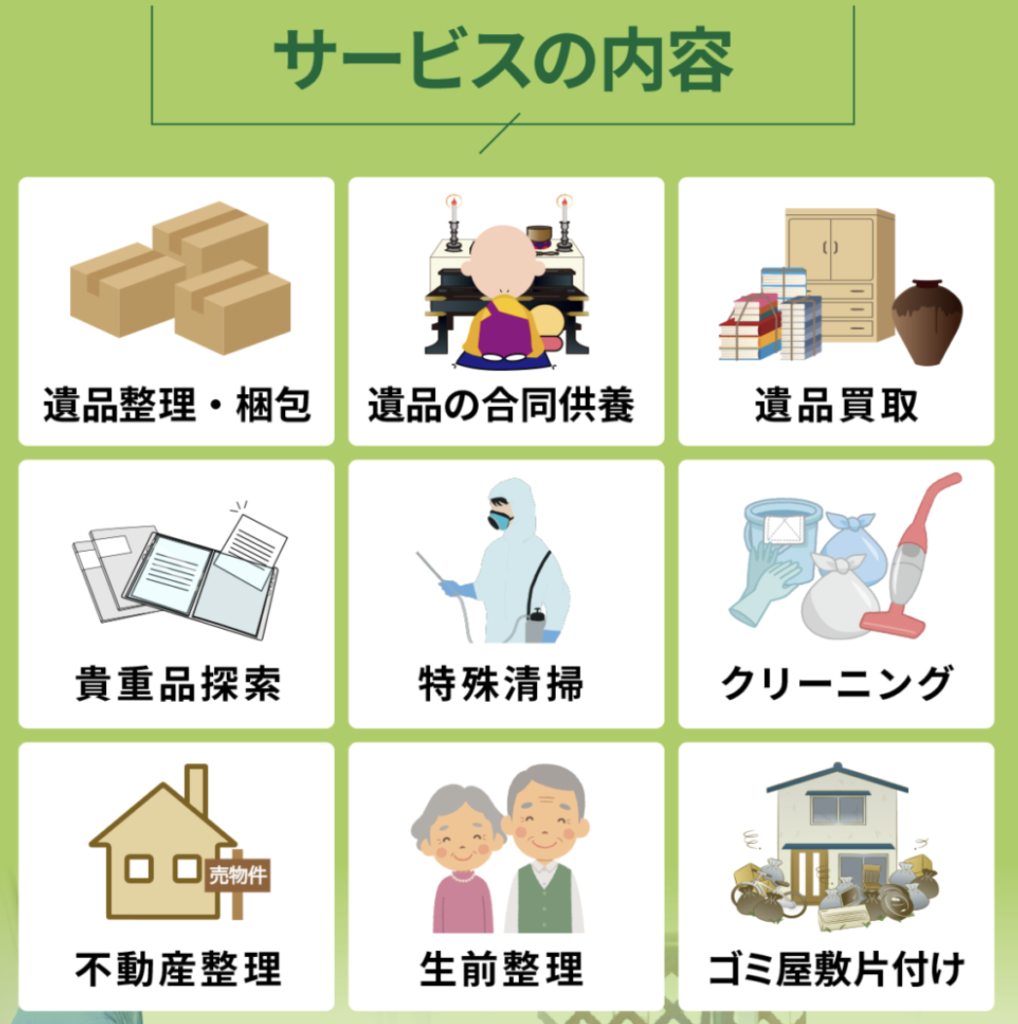

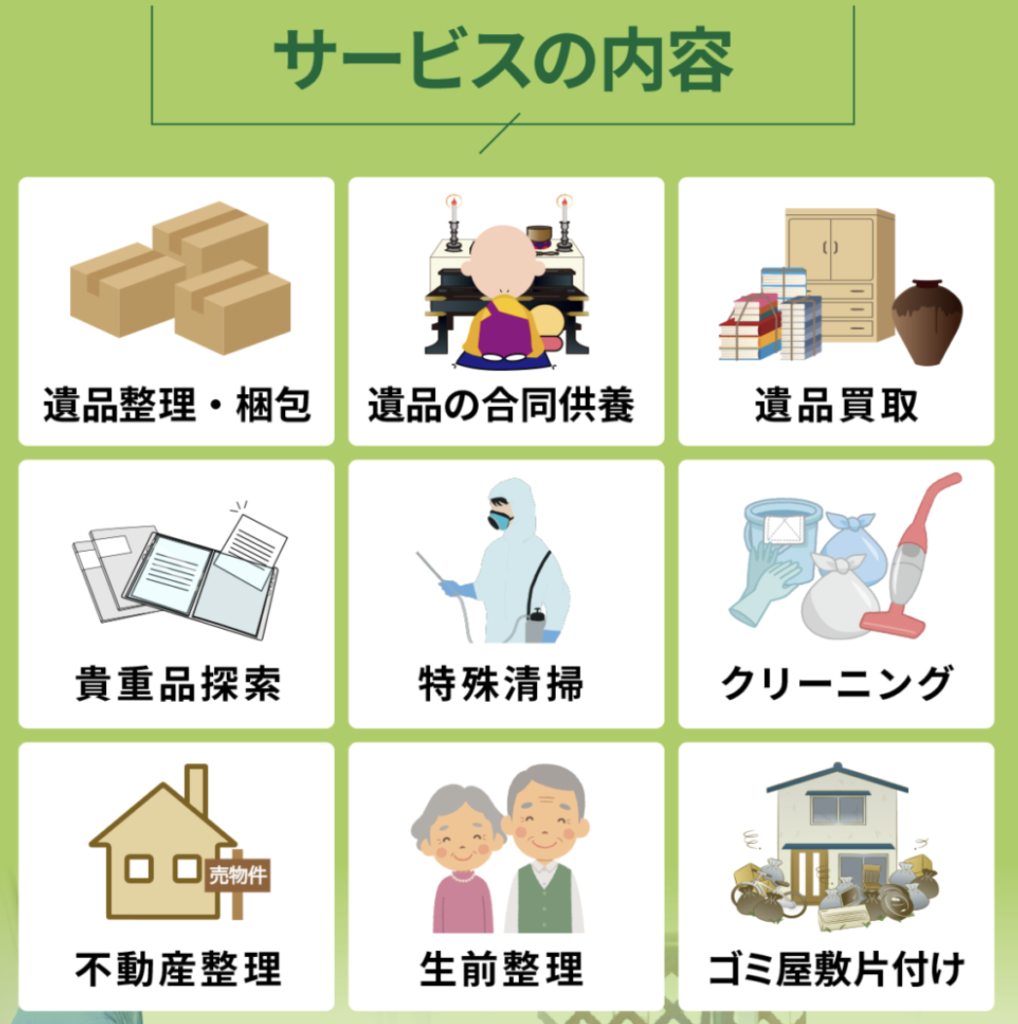

エコスマイリー

エコスマイリーは、東京都、埼玉県、神奈川県を中心に、広範囲での出張対応が可能な遺品整理業者です。

遺品整理だけでなく、不用品回収、買取、ハウスクリーニング、不動産整理まで一連の作業を一括で依頼可能。

遺品供養や不動産活用なども対応しており、包括的なサポートが魅力です。

家財量や作業範囲に応じた料金設定なので、多くの利用者から高評価を得ています。

画像引用元:エコスマイリー

たとえば、供養を含むプランでは、遺品を丁寧に取り扱い、適切に供養してくれます。

そのまま放置すると後悔の元になるものは、仏壇や仏具だけではありません。

人形や故人の思い出が詰まった遺品も、きちんと整理することが大切です。

また、清掃サービスも提供しているので、遺品整理後の部屋を清潔に保つことができます。

何より、エコスマイリーの公式サイトで料金表が公開されているため、事前に費用を確認できるのも安心です。

料金の透明性がエコスマイリーの特徴です。

遺品整理110番

遺品整理110番は、シェアリングテクノロジー株式会社が運営する「生活110番」内の遺品整理業者検索サービスです。

「生活110番」をはじめ暮らしの困りごとを解決するプロを検索の専門サイトを展開しています。

遺品整理110番は全国1000社以上の加盟店と提携し、24時間365日対応で、急ぎの相談にも柔軟に対応してくれます。

みんなの遺品整理

みんなの遺品整理は、株式会社LIFULL senior(ライフルシニア)が運営する、お近くの遺品整理業者を探せる検索サイトです。

最大3社まで無料で一括見積もりが取れるため、価格やサービス内容を比較しながら最適な業者を選べる点が便利です。

見積もり後の追加請求がないため、初めて利用する人でも安心ですね。

また、遺品整理士認定協会と提携し、法令遵守や一定水準以上のサービス品質を満たした業者のみを紹介しています。

トラブル防止にもつながりますね。

遺品整理よくある質問 Q&A

遺品整理に関するよくある質問とその回答をまとめました。

- 遺品整理とは?

-

遺品整理とは、故人が生前に使っていた物を整理し、必要な物と不要な物に分ける作業です。

遺族が行うことが一般的ですが、プロの業者に依頼する場合もあります。

- 遺品整理はいつやればいいですか?

-

一般的には、四十九日の法要が終わった後や親族が集まるタイミング、または亡くなってから7〜10か月以内に始めるのが良いとされています。

- 遺品整理と不用品回収の違いは?

-

遺品整理は、故人の思い出や貴重品を丁寧に選別する作業であり、不用品回収は不要な物を迅速に処分することが主な目的です。

- 遺品整理の際に出た不用品はどう処分すれば良い?

-

不用品は自治体の回収サービスや不用品回収業者、リサイクルショップ、寄付などを利用して処分します。

物の種類や状態に応じた方法を選びましょう。

- 遺品整理の費用はいくらくらいですか?

-

費用は部屋の広さや物の量、作業内容によって異なりますが、1Rで5~10万円、2DKで15~30万円、3LDK以上では30万円以上かかる場合があります。

- 遺品整理費用は誰が負担する?

-

遺品整理費用は、遺族全員で負担するか、故人の遺産から支払うのが一般的です。

ただし、相続放棄をする場合は注意が必要です。

疑問を解決しておくことで、安心して作業を進められますね。

まとめ

- 遺品整理は故人をしのびながら進める重要な作業

- 適切なタイミングと計画で進めることが大切

- 困難を感じたら専門業者の利用も検討を

遺品整理は、故人の思い出を振り返りながら必要な品を整理する大切な過程です。

感情的な負担が大きい作業ですが、専門業者や家族の協力を得て、無理のないスケジュールで進めましょう。

本記事の情報を参考に、故人をしのびながら遺品整理を適切に行い、前向きな気持ちで次のステップに進んでください。

遺品整理をプロに依頼することで、効率的かつ円満に進めることが可能ですよ。

おすすめ業者の情報も参考にしてみてくださいね。