【PR】この記事には広告を含む場合があります

- 実家に帰省したとき、親の変化をどう見守ればいい?

- ちょっとした違和感、どこまで気にすればいい?

- 高齢の親に「見守り」を嫌がられずに伝える方法は?

お盆や年末年始など、久しぶりに実家に帰省したとき…

親のちょっとした変化に、「あれ?」と気づいたことはありませんか?

「動きがゆっくりになった?」

「同じ話を何度もしてるかも…」

「冷蔵庫に賞味期限切れのものが多いな…」

こうした“ささいな違和感”は、見過ごしがちですが、実はこれからの生活や備えを考えるきっかけになります。

私自身、最初は「気のせいかな?」と思っていました。

でも、そうした小さな気づきをきっかけに、「無理なく、自然な形で見守る」というスタイルを少しずつ始めるようになりました。

この記事では、帰省時に実際に確認している、親の見守りチェックポイント6つを、実体験を交えてご紹介します。

無理に変えることはせず、「今だからこそできる見守りのヒント」を一緒に見つけていただけたら嬉しいです。

帰省は「見守りのサイン」に気づけるチャンスです!

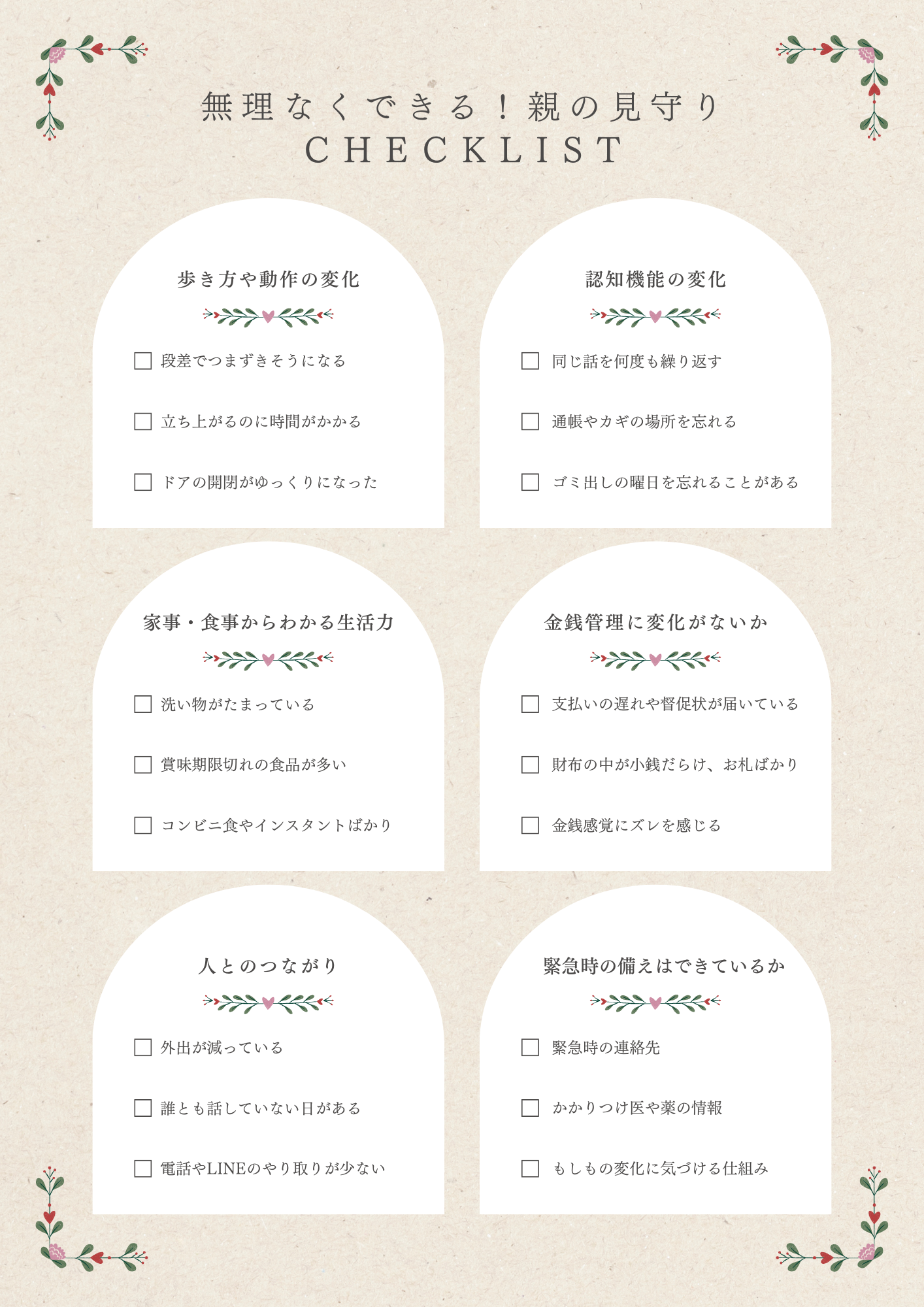

無理なくできる!親の見守りチェックリスト6選【実体験あり】

ではここからは、私自身が帰省時に実際に確認している、“さりげない見守りポイント”をご紹介していきますね。

- 高齢の親の歩き方や動作の変化

- 親の認知機能(もの忘れ・判断力)の変化

- 家事・食事からわかる生活力

- 金銭管理に変化がないか

- 人とのつながりが減っていないか

- 緊急時の備えはできているか

チェックリストはダウンロードできます。

1. 高齢の親の歩き方や動作の変化

- 段差でつまずきそうになる

- 立ち上がるのに時間がかかる

- ドアの開閉がゆっくりになった

まず気になったのが、“動き”や“歩き方”のちょっとした変化でした。

わが家のケースはこちら。

「あれ、ちょっと危なっかしい?」と思ったら…床まわりを見直し!

実家に帰ったとき、母がリビングでふらついているのを見て「ちょっと危ないかも」と感じました。

よく見ると、カーペットの端がめくれていて足を引っかけそうに。

すぐにカーペットをしっかり固定し、生活動線にあった電気コードも、マグネットタップに変更しました。

つまづいてもすぐに外れるので、転倒リスクをぐっと減らせます。

新聞や荷物が床に?“一緒に片づけ”で転倒予防を

床に新聞や荷物が置きっぱなしだったので、「どこに片づけようか?」と一緒に片付け。

母も「やろうとは思ってたのよ」と納得してくれて、自然な流れで安全対策ができました。

夜中のトイレも怖くない!足元をそっと照らす安心ライト

夜トイレに行くとき足元が暗くて心配だったので、人感センサー付きの足元ライトを設置。

これで「電気をつけなくても明るくて安心」と喜んでくれました。

夜中のトイレも怖い思いをしなくて済むわ。

2. 親の認知機能(もの忘れ・判断力)の変化

- 同じ話を何度も繰り返す

- 通帳やカギの場所を忘れる

- ゴミ出しの曜日を忘れることがある

動作の次に感じたのが、“あれ?”という記憶や判断の曖昧さです。

わが家のケースはこちら。

「どこ置いたっけ?」を防ぐ!大事なものは“ここ”で一括管理

母が「どこに置いたっけ?」と慌てることが増えてきました。

探しているときの不安そうな様子を見て、「これは何か対策したほうがいいかも…」と思い、一緒に保管場所を見直すことにしました。

通帳や印鑑など、大切なものは1か所にまとめて、「なにかあったら、この引き出しを開ければいいね」と場所を決めました。

それ以来、母も「ここにあるから大丈夫」と少し安心した様子ですし、私としても、離れていても不安がひとつ減った気がします。

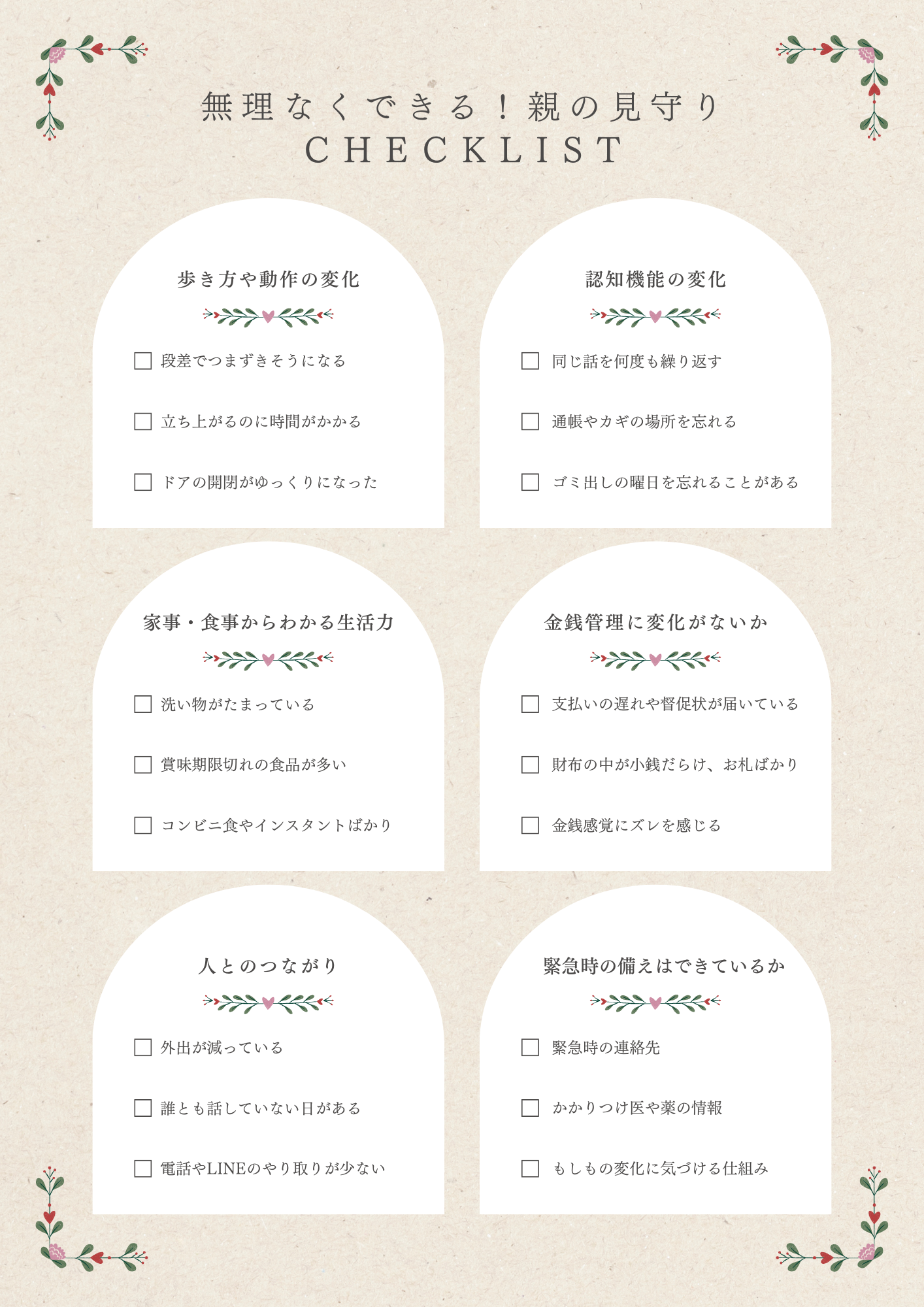

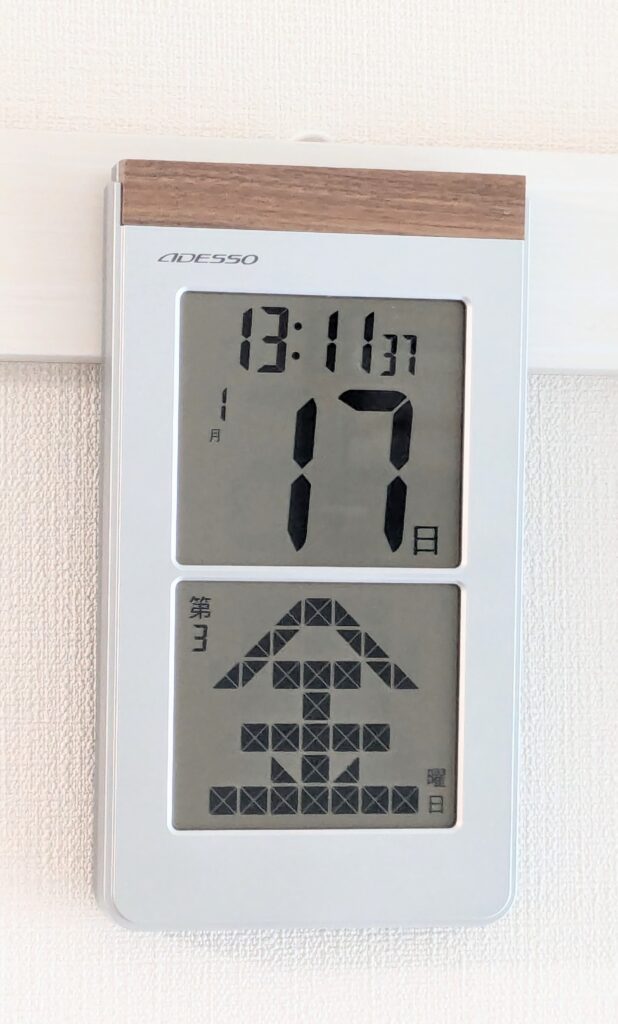

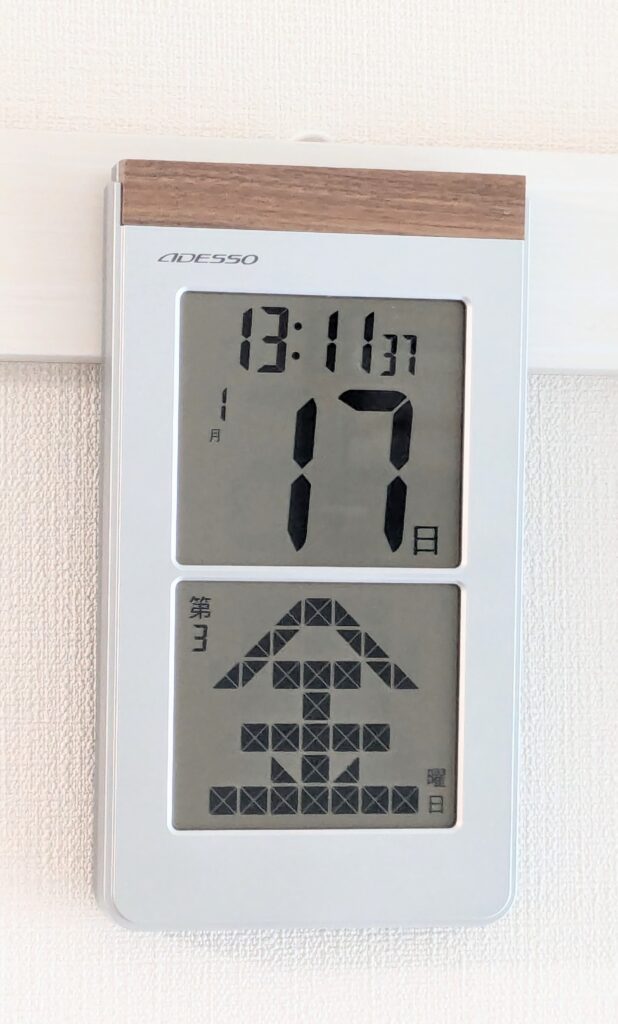

「今日、何曜日?」が増えたら…大きな文字カレンダーが◎

また、最近は母が「今日、何曜日だったっけ?」と、ゴミ出しのタイミングで戸惑うことが増えてきました。

曜日の感覚がぼんやりしてきたのかもしれないなと感じ、大きな文字で日付と曜日が表示されるデジタル日めくりカレンダーをリビングに設置しました。

これ、見やすくて助かるわ〜。

「今日は何のゴミだったっけ?」という会話も自然に生まれ、ちょっとした安心感につながっています。

3. 家事・食事からわかる生活力

- 洗い物がたまっている

- 冷蔵庫に賞味期限切れの食品が多い

- コンビニ食やインスタントばかりになっている

ふとした日常の中に、その人らしさが見えてくることもあります。

家事や食事の様子からわかることも多いんです。

わが家のケースはこちら。

コンビニごはんが続く日は“冷凍弁当”で栄養バランスをサポート

実家で冷蔵庫を開けたとき、コンビニのお惣菜がずらりと並んでいて驚きました。

面倒なときは、これがラクでいいのよ。

気持ちはよくわかるのですが、「野菜が少なそうだな」と思ったり、「おかずが偏っているかも…」と、栄養面が少し気になってしまって。

そこで、冷凍の宅配弁当をいくつか試してもらうことにしました。

「これ、意外とおいしいじゃない!」と気に入ってくれて、今では「疲れた日だけこれにしようかな」と、うまく使い分けてくれています。

▶高齢者向け冷凍宅配弁当ランキング|一人暮らしの母にぴったり!おすすめ9選【2026年版】

4. 金銭管理に変化がないか

- 支払いの遅れや督促状が届いている

- 財布の中が小銭だらけ、お札ばかり

- 金銭感覚にズレを感じる

生活の中でもうひとつ大切なのが“お金の管理”。

こんな変化に気づいたことはありませんか?

わが家のケースはこちら。

督促状が届いてびっくり!支払い管理は“まとめてスッキリ”

実家でたまたま見かけた水道代の督促状に、思わず「えっ…?」と驚きました。

母に聞くと「うっかりしてただけだよ」と笑っていたのですが、なんとなく管理が追いつかなくなってきているのかな、と感じました。

そこで、通帳や請求書を一緒に整理し、1つの口座にまとめることに。

使っていない銀行口座は解約して、支払いもできるだけ口座振替に切り替えました。

これなら忘れなくて済むわね。

今では月に1回、一緒に確認する習慣ができました。

5. 人とのつながりが減っていないか

- 外出が減っている

- 誰とも話していない日がある

- 電話やLINEのやり取りが少なくなった

人と話すこと、誰かと関わること。

それが心の健康にもつながっています。

“会話が減ってきたかも…”と感じたら要チェックです。

わが家のケースはこちら。

「今日、誰ともしゃべってない」にドキッとしたら…外へ一歩の声かけを

「今日、誰かと話した?」と聞いてみたら、「そういえば、しゃべってないかも」と母がぽつり。

少し心配になって、気分転換になればと近くの体操教室に一緒に見学に行ってみました。

みんなで何かやるのって、苦手だわ。

残念ながら合わなかったようで、それっきりに…。

その代わり、気持ちが切り替わったのか、積極的に散歩に出かけるようになりました。

商店街まで足を伸ばすと、顔見知りに会うことが多く、道端で立ち話をしたり、そのままお茶に誘ったりしているようです。

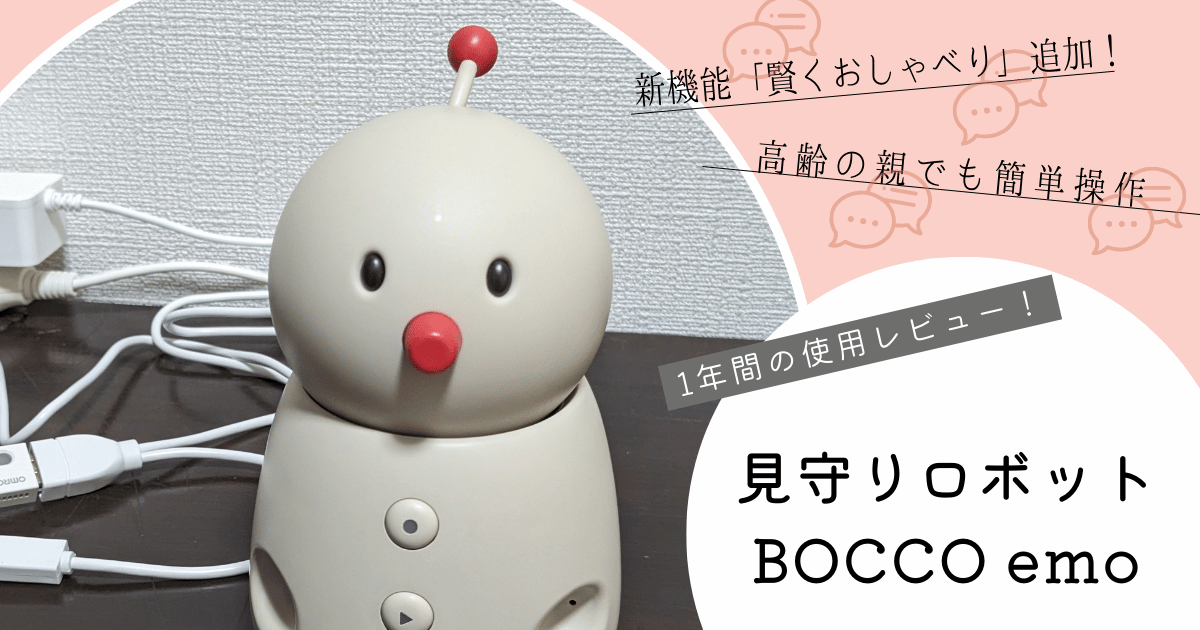

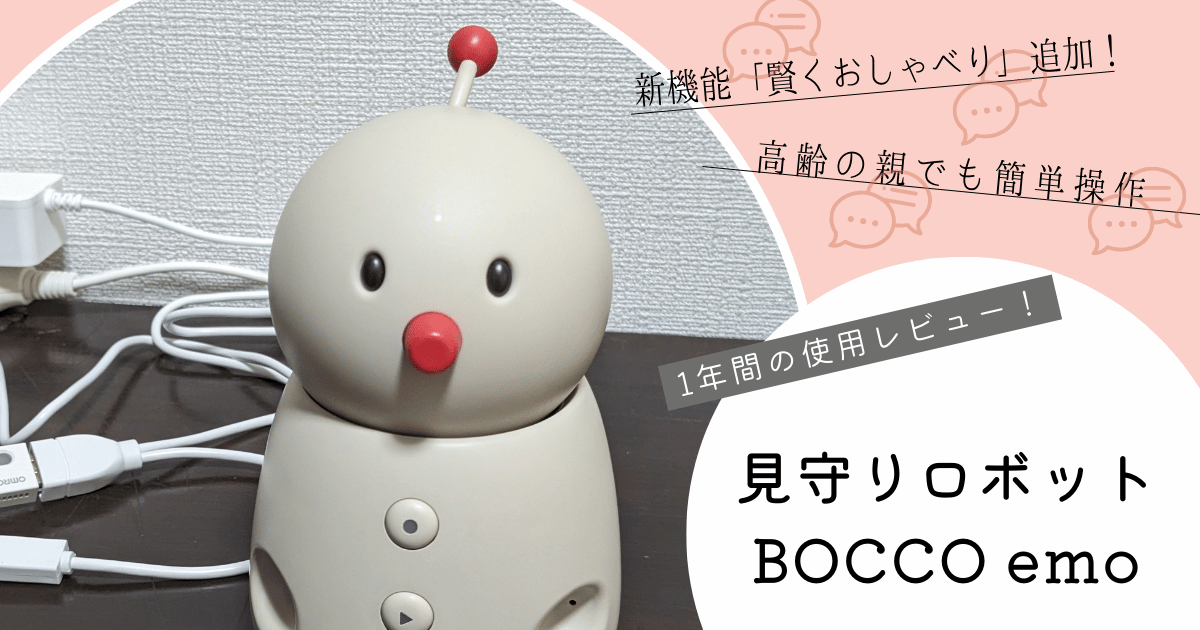

話し相手になる見守りロボットで孤独感をケア

会話のきっかけになればと思い、見守りロボット「ネコリコ版 BOCCO emo 」を導入してみました。

正直、使ってくれるか半信半疑でしたが、母はすぐに「かわいいし、話しかけてくれるのがうれしい」と気に入ってくれました。

一方的に話すのではなく、“返ってくる存在”がそばにいるだけで、日々の生活にちょっとした安心感が生まれたようです。

名前は、エモちゃんです。

▶【2年間使用の本音レビュー】BOCCO emo LTEモデル Powered by ネコリコの効果を徹底解説!

6. 緊急時の備えはできているか

- 緊急時の連絡先

- かかりつけ医や薬の情報

- もしもの変化に気づける仕組み

万が一のときにどうするか。

今は元気でも、“備え”を意識しておくことが大切だと感じました。

わが家のケースはこちら。

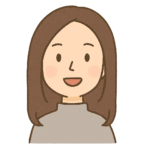

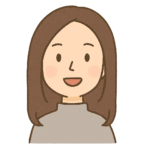

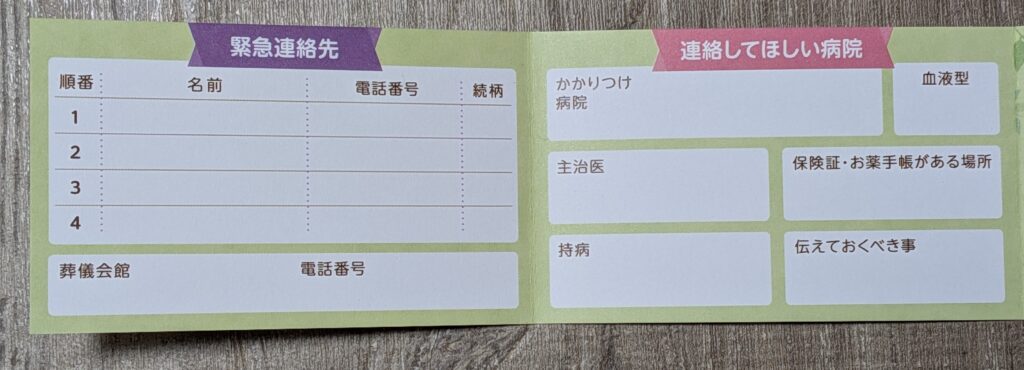

「いざという時、どうしよう…」をなくす“万が一メモ”

あるとき、「もしものときって、どうする?」という話になり、連絡先や医療の情報をまとめた「万が一メモ」を作ることにしました。

家族の電話番号やかかりつけ医の名前、持病・服用中の薬などを一覧にし、母には財布の中に入れておいてもらうように。

これがあれば安心できるね。

一目瞭然でわかりやすい!

ご近所とも“ゆるやか連携”で安心感アップ!

さらに母の発案で、食器棚の横にも連絡先一覧を貼り、ご近所の仲のいい方にも「ここに貼ってあるから、なにかあったら見てね」と伝えていたそうです。

身近な人にも情報を共有しておくことで、思わぬときにも支え合えるなと感じました。

「あれ、夜中に電気が?」ちょっとした変化に気づける見守りプラグ

最近では、生活リズムをそっと見守れる「かんたん見守りプラグ」も活用しています。

たとえば、「夜中の3時に照明がついた」「いつも通る時間に反応がない」など、ちょっとした変化に早く気づくきっかけになります。

“監視”ではなく、“そっと見守る”距離感で、親のプライバシーを守りながら安心できるのが魅力です。

【2025年の夏は記録的猛暑】離れて暮らす親の熱中症対策も大切に

2025年の夏は、全国的に記録的な猛暑が続いており、専門機関の予測では、熱中症による救急搬送件数が過去最多となる可能性が指摘されています。

高齢者は暑さを感じにくく、体温調整機能も低下しているため、室内でも熱中症のリスクがあります。

とくに離れて暮らしている親の場合、心配なのが「エアコンをつけずに我慢していないかな…」ということ。

実際、「電気代がもったいないから」といってエアコンの使用を控えてしまう高齢者の方も少なくありません。

見守り+遠隔でエアコンの操作ができる安心感

そんなときに頼りになるのが、MANOMA(マノマ)のスマート家電リモコンです。

MANOMAはソニーが2018年から提供している、スマートホームサービス。

画像引用元:MANOMA

このリモコンを使えば、実家に設置したエアコンを、離れた場所からスマホで操作することができます。

- 「暑そうな日だから、昼だけ冷房をつけてあげよう」

- 「外出から帰ってきたタイミングで、部屋を冷やしておこう」

といった形で、親の暮らしを見守りながら熱中症対策ができるんです。

また、スマートリモコンを通じて、室内の温度や湿度をリアルタイムで確認することもできるため、

- 「なんだか部屋の温度が高すぎる…」

- 「いつもより湿度が高くてムシムシしてるかも…」

といった異変にも、早く気づくことができます。

契約期間の縛りもなく、暑い時期だけのスポット利用も可能です。

訪問設置が実質無料(0円)になりますが、12か月以内に解約すると11,000円の違約金が発生します。

そのため、夏だけ使いたい方は「自分で設定する(アプリガイドを見ながら)」のが安全です。

大切な親を、今年の猛暑から守りたいですね。

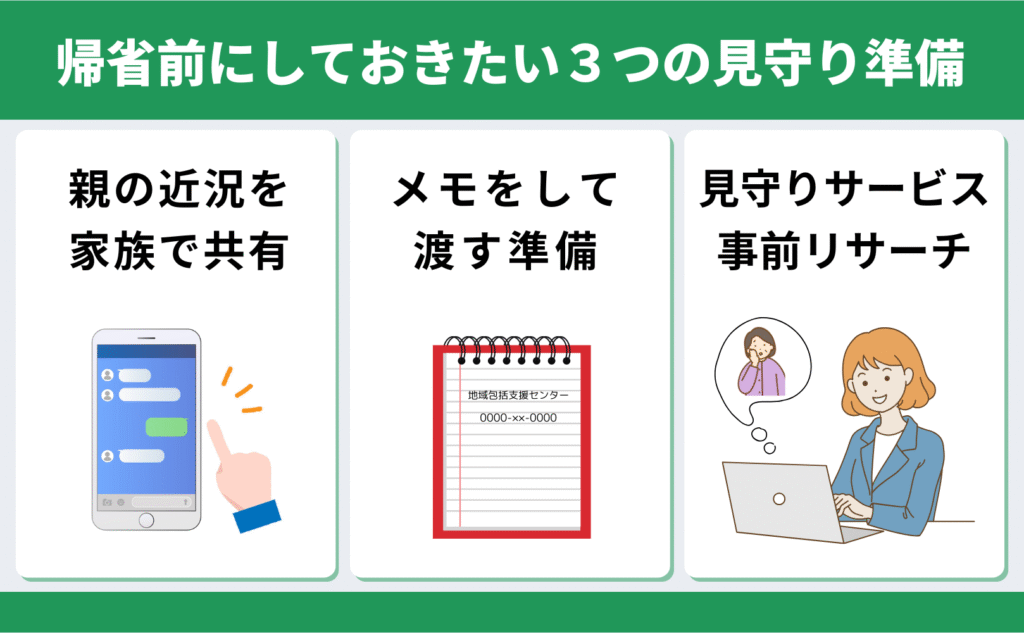

帰省前にしておきたい3つの見守り準備

実家に行く前に、ちょっとした準備をしておくだけで、当日の時間がぐっと有意義になりますよ。

実家での滞在時間には限りがありますからね。

親の近況を家族で共有しておく

「なんとなく元気そうだけど、最近ちょっと電話の声が小さいかも?」

そんな小さな違和感も、家族で共有すると「それ、私も気になってた」と、客観的に気づきを深めるきっかけになります。

ちなみに、わが家では家族のグループLINEに「最近の母の様子」を書いています。

たとえば「ミスドで一緒にドーナツ食べたよ(写真つき)」とか「毎日、You Tube見てるらしいよ」など、小さなことでも共有するようにしています。

こうした習慣があるだけで、家族みんなで見守っているという安心感が生まれやすくなりますよ。

まずは、家族の中で情報を共有するところから始めてみましょう。

介護やお金の話は、メモをして渡す準備

「いきなり介護のことをどう切り出せばいいか分からない…」

「お金の話はちょっと気が重い…」という方も多いと思います。

そういうときは、無理に話し合いをするのではなく、「話せるときに渡そう」と思って、メモを準備しておくだけでも十分です。

私も実際に、介護保険の概要や地域包括支援センターの連絡先などを1枚にまとめて、実家に持って行きました。

(※地域包括支援センターは、市区町村のホームページで検索できます。)

無理に話題にせず、「必要になったらここにあるからね」と伝えて、母の机の引き出しに入れておくだけにしました。

“押しつけない形でそっと準備する”というのも、立派な見守りのひとつだと感じています。

デリケートな話題ほど、“話し合い”より“そっと準備”がおすすめです。

「親にも使えそう」と感じる見守りサービスを調べておく

最近では、親世代にも使いやすい見守りサービスがどんどん増えてきました。

帰省中の会話の中で、「こういうの、どう思う?」と話題に出してみるだけでも、親の本音や考え方を知るきっかけになりますよ。

① そっと変化に気づける「センサー型」見守り

かんたん見守りプラグ(電気のON/OFFの記録から変化に気づく機器)などのセンサー型見守りサービスは、親の生活を妨げずに、そっと異変を察知できるのが魅力です。

親のプライバシーも守りつつ、離れて暮らす家族の安心感にもつながります。

▶ auかんたん見守りプラグ【使ってわかった!4つのメリット】高齢者も家族も安心する機能とは?

② いざという時に駆けつけてくれる「駆けつけ型」

「何かあったときには、すぐに誰かに来てほしい」というご家庭には、セコムや ALSOK(アルソック)などの駆けつけ型見守りサービスもおすすめです。

月額費用はかかりますが、遠方に住んでいてすぐに行けないご家族にとっては、心強い備えになります。

「どれがうちの親に合うか、もう少し詳しく比較したい」という方は、こちらも参考にしてみてください。

▶ 高齢者見守りサービス12社を比較!【令和版】心配を安心に変える方法

③ スマホに慣れてきた親なら「見守りアプリ」も◎

スマホを使い慣れている親なら、アプリを使った見守りもおすすめです。

通知機能や位置情報の共有、生存確認の機能などがあり、“ちょうどいい距離感”で見守れるのがポイント。

初期費用がかからず、導入も簡単なものが多いので、「まずは手軽に始めたい」という方にもぴったりです。

アプリだけだと、ちょっと心細いな…

実際に使ってみると、通知が遅れたり、うまく動作しない場面もありました。

そのため、アプリは簡易的な見守りツールとして使いつつ、センサー型や駆けつけ型と組み合わせるのがおすすめです。

▶ 【2026年版】生存確認アプリおすすめ5選|高齢の親をスマホで見守り・孤独死対策にも最適

ご家庭に合ったサービスを選ぶことで、親も子どもも、より安心して過ごすことができます。

一緒に選ぶ時間も、大切なコミュニケーション!

「まだ早いかな…」と思っていても、元気なうちに話し合っておくことで、将来の安心感は大きく変わりますよ。

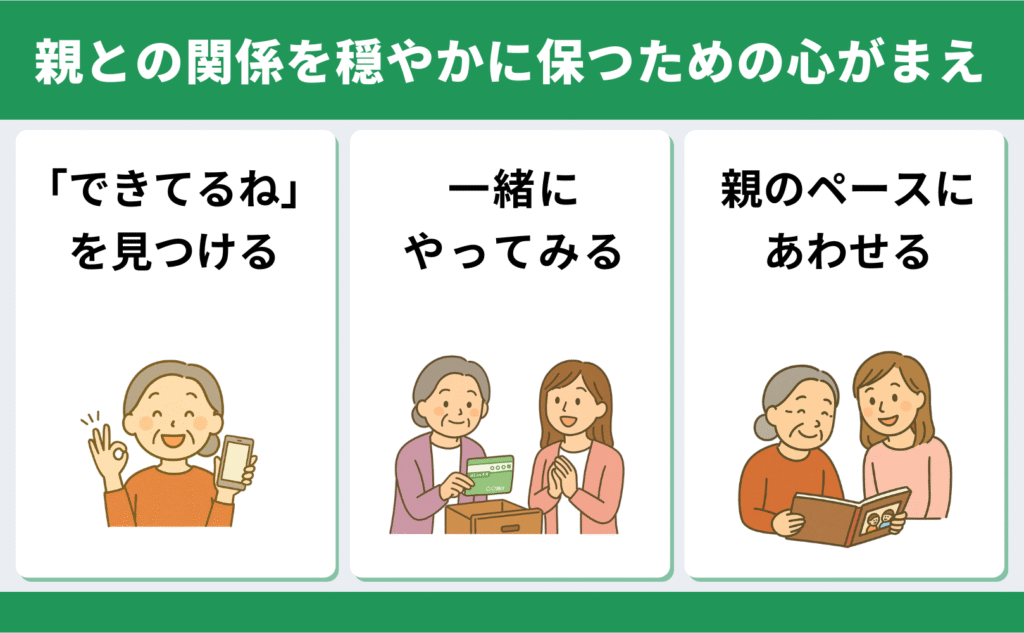

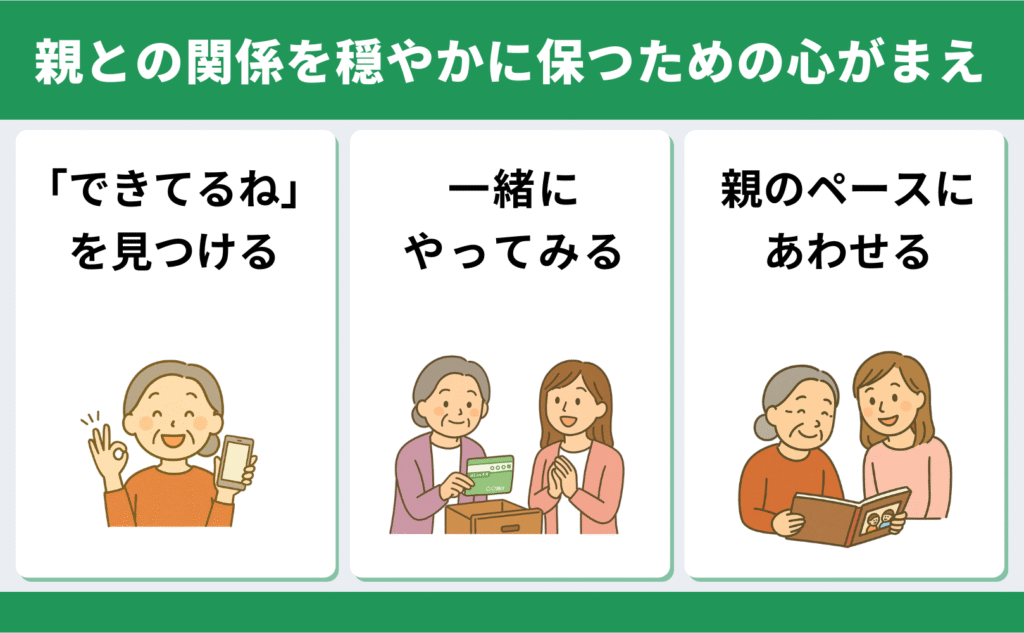

親との関係を穏やかに保つための心がまえ

ここからは、“どう関わるか”という心がまえについて、私自身が意識していることをご紹介しますね。

心配より「できてるね」を見つける

「つい心配なところばかり見てしまう…」

そんなふうに感じること、ありませんか?

私も以前は、「薬ちゃんと飲めてるかな?」「水分足りてるかな?」など、“できていないかもしれないこと”ばかり気にしていました。

でも最近は、「まだこんなことできてるんだな」「工夫してるな」と“今できていること”に目を向けるようにしています。

「ちゃんとやってるね」「自分で考えてるんだね」と、ちょっとした声かけをするだけで、親の表情がふっと柔らかくなるんです。

視点を少し変えるだけで関係が和らぎます。

「一緒にやってみようか?」の声かけを

片づけや書類の整理、薬の準備など、つい「代わりにやってあげたほうが早い」と思ってしまいがちですが…

私はなるべく、「一緒にやってみようか?」と声をかけるようにしています。

「これ、どこに置いたっけ?」「一緒に見てみようか」と、問いかける形にするだけで、親も前向きに関われるんですよね。

親への声かけ例

- 「最近、どう?何か変わったことある?」

- 「これ、使ってみた人がよかったって言ってたよ」

- 「一緒に確認しておきたいことがあるんだけど…」

手伝ってあげるのではなく、“一緒に”やってみる。

それだけで受け入れ方が大きく変わりますよ。

“親のペース”に合わせて関わる

親の暮らしや考え方には、その人なりのリズムやこだわりがありますよね。

帰省のときに「もっと片づけた方がいいのに…」「栄養バランスが心配…」と、つい口を出したくなることもあるかもしれません。

でも、あれこれ言いすぎると、かえって気持ちの距離ができてしまうことも。

親の暮らしには、その人なりのリズムがあります。

その“ペース”を大切にしながら関わることが、何よりの見守りになります。

【Q&A】帰省前に気になる親の見守りの悩みを解決!

最後に、読者の方からよくいただく“親の見守り”に関するご質問をQ&A形式でご紹介します。

【まとめ】“今”の気づきが、将来の安心につながる

- 帰省時は親の変化に気づくチャンス

- 小さな違和感から将来の備えを始められる

- 無理に話すより、話せるときに話せる準備を

実家に帰省したとき、「あれ?」と思う親のちょっとした変化。

最初は「気のせいかな?」「たまたまかな?」と見過ごしてしまいそうになりますよね。

でも、こうした小さなサインこそが、これからの暮らしを考えるうえでとても大切なヒントになります。

私自身、「まだ介護じゃないし」と戸惑いながらも、できることから少しずつ“見守り”を始めたことで、親との距離が変わってきました。

「一緒に見てみようか」「これ、使ってみない?」という声かけから、自然な関わりが始まります。

そして、今回ご紹介したチェックリストは、“気になるサイン”をそっと確認するためのガイドとしても使えるはずです。

帰省は、家族のこれからを考えるきっかけになりますよ。

この記事が、少しでも参考になればうれしいです。

「あとで見返したいな」と思ったら、Pinterestにピンしておくのがおすすめです。

ご自身のボードに保存しておくと、いつでもチェックできますよ📌

【関連記事】

母親の一人暮らしが心配な方は、こちらの記事もぜひ。

▶【母親が一人暮らしで心配な方へ】“かわいそう…”と思ったら読む見守り対策ガイド