- そろそろ親に終活の話を切り出したいけれど、どう言えばいいか分からない

- 親のために、終活の正しい知識を身につけておきたい

- 将来の不安を減らすために、終活で親に確認しておくことは?

「親に終活の話をしたいけれど、どうやって切り出したらいいか分からない」

「そもそも、終活って何から始めればいいの?」

そんな悩みを抱えている方へ。

実は私も、母に終活の話を切り出せずにずっと悩んでいました。

話題を出すたびにサッとかわされ、「まだ元気だから」と真剣に聞いてもらえず…。

でも、終活は親が元気な今だからこそ始めるべきものなんです。

この記事では、私の実体験をもとに、

- 親にやんわりと終活を切り出すコツ

- 会話のきっかけとなるチェックリスト

- 終活で本当に確認すべきこと

を分かりやすくまとめました。

あなたとご家族の未来の安心のために、“今”から一歩を踏み出すきっかけになればうれしいです。

【なぜ今?】終活しない親に切り出すベストなタイミング

「まだ元気だし、終活なんてまだ早いよ」

そうおっしゃる親、実はとても多いです。

しかし、本当に元気な“今”だからこそ、終活の話を始めることが大切なんです。

終活が必要とされる3つの背景(介護・相続・孤独死)

① 介護はある日突然やってくる

高齢になると、転倒・脳卒中・認知症などによって、急に介護が必要になることがあります。

そのとき、介護方針や希望を話し合っていなかったばかりに、ご家族が右往左往するケースはとても多いです。

② 相続トラブルは「普通の家庭」にも起きる

「うちは財産なんてほとんどないから大丈夫」と思っていませんか?

でも実際は、100万円の現金や家1軒でも、相続争いは起こります。

誰に何を残したいのか…親の想いを聞いておくだけで、トラブルの多くは防ぐことができます。

③ 孤独死リスクと無縁社会の現実

高齢化が進み、「身寄りのない死」=孤独死も社会問題となっています。

終活は、単にお葬式や財産整理の準備ではなく、人生の最後をどう過ごしたいかを考える“前向きな活動”です。

終活しない親こそ「元気なうちに聞いておくべき理由」

終活の話は、親が体調を崩してからでは遅いケースがほとんどです。

たとえば、認知症の診断が下りてしまうと、本人の意思確認や法的な手続きが難しくなります。

また、入院中や容体が悪い時に終活の話を切り出すのは、精神的な負担にもなってしまいます。

元気な今だからこそ、穏やかに、前向きに話せるんです。

親が健康なうちに、「何を望んでいるのか」「どんなふうに最期を迎えたいと思っているのか」を、少しずつ話し合っていくことが、ご家族にとっても親にとっても、大きな安心につながります。

タイミングに迷ったら“何気ない会話”から始める

「そんな大げさなこと、どうやって切り出せばいいの?」という声もよく聞きます。

でもご安心ください。

たとえば、次のような日常の会話から始めても大丈夫です。

- 「〇〇さんの葬儀、立派だったね。お母さんはどんなお別れがいいと思う?」

- 「最近、終活って言葉よく聞くけど、うちも何か準備した方がいいのかな?」

- 「自分たちのためにも、今のうちに話しておけたら助かるなって思って…」

あくまで“相談する”という姿勢で話せば、親も聞く耳を持ってくれることが多いですよ。

【私の体験談】終活しない親との後悔と気づき

「延命治療、希望されますか?」

この一言が、私の頭を真っ白にしました。

まさか、こんなに突然、こんな選択を迫られるなんて…。

父の急変と、突然の延命判断

数年前、入院中だった父が新型コロナウィルスに感染し、隔離病棟に移されました。

ストレスも重なったのか、主治医に「ここから出せ!」と怒鳴るような状態だったと、あとから聞きました。

そして数日後、病院からの一本の電話。

「昨夜から急変し、意識はありません」

「延命治療を行うかどうか、ご家族の判断が必要です」

頭の中が混乱し、心の準備もないまま、大きな決断を迫られました。

誰も判断できず…事前に話し合っていれば

弟は、「責任が取れないから、自分では決められない」と主治医に伝えたそうです。

私は医療職の立場で判断し、この状況からは「もう助からない」と直感的に理解できました。

でも、「もう治療しなくて大丈夫です」と自分の口から言うのは、ものすごく辛かったです。

もし、父と話していたら…。

「延命治療をするかどうか」「最期はどうしたいのか」を聞いていたら…。

あのときの苦しさと、後悔はもっと小さかったかもしれません。

終活をしていなかったことで直面した困難

父が亡くなった直後、看護師さんからは「葬儀社は決まっていますか?」

住んでいた賃貸マンションの管理会社からは「いつ退去されますか?」と、次々に確認の連絡が。

私たち家族は、

- 葬儀の準備

- 遺品整理の段取り

- 賃貸契約の解約手続き

- 銀行口座や保険の確認

を、感情が落ち着く暇もなく、同時進行で進めることになりました。

父がどんな想いでいたのか分からず、「この判断でよかったのかな」と、今でも心に引っかかっています。

後悔から学び、終活ガイド資格を取得

この「大後悔時代」がきっかけで、私は「終活ガイド1級」の資格を取りました。

同じような思いを、これから迎える誰かにしてほしくない…。

ただそれだけの思いです。

終活は、死と向き合うためのものではなく、家族が安心して未来を迎えるための「準備」なんです。

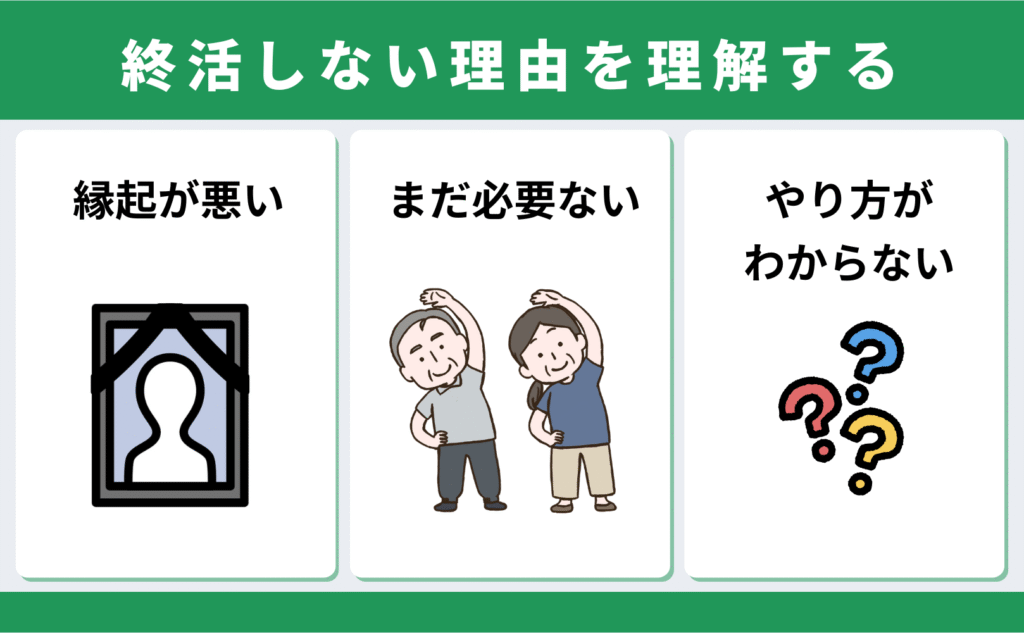

終活しない理由は?親の心理を理解する

「うちの親、終活の話を出すとすぐ話をそらすんです」

「まだ元気だからって、まったく興味を持ってくれなくて…」

こんなお悩み、実はとても多いんです。

でも、親が終活をしないのは“意志がない”からではなく、いくつかの共通した理由や感情が背景にあることが多いんです。

終活しない親が抱える3つの理由

① 死に向き合うのが怖い

終活の話は、「死」を連想させるもの。

「まだまだ生きるつもりなのに、縁起でもない」

「死の準備なんて考えたくない」といった気持ちになるのは、自然な反応です。

とくに戦後の時代を生き抜いてきた団塊世代の方々は、“弱音を見せずに頑張る”という価値観を持っている方が多く、「死」を見つめることそのものに抵抗を感じることがあります。

② まだ元気だから必要ないと思っている

実際に、NTTファイナンス株式会社の調査(※)によると、終活に関心を持っている親世代は76%いるにもかかわらず、終活に関する話を実際に子どもとできている人はわずか26%という結果が出ています。

※出典:「終活に関する実態調査2021(NTTファイナンス)」

このギャップは、「まだやらなくていい」「なんとかなるでしょ」と思っている方が多いことを表しています。

③ 面倒だしやり方がわからない

終活というと、「遺言書」「相続」「保険」「お墓」など、手続きが多くて難しそう…面倒くさい…と感じる方も少なくありません。

特にパソコンやスマートフォンに慣れていない世代にとっては、ネット検索ですら一苦労。

何から始めればいいのか分からず、そのまま手つかずになってしまうこともあります。

他の家庭も同じ。「うちの親だけじゃない」と知ること

私の友人Aさんのお母様も、同じように終活を避けていた方でした。

「死ぬ準備なんて縁起でもないわよ」と怒られたとのこと。

でも、ある日、親戚の葬儀に参列したあとにこう伝えたそうです。

「〇〇さん、元気なうちに準備してたから、子どもたちすごく助かったらしいよ」

その一言をきっかけに、少しずつ前向きに話してくれるようになって安心したと。

「終活は死の準備ではない」と伝えることが大切

大切なのは、「なぜやらないの?」と責めるのではなく、「やらない理由を理解すること」から始めることです。

そして、「終活=死の準備」ではなく、“これからどう生きたいか”を考える前向きな話として、親に伝えるようにしてみてください。

「やらなきゃダメ」ではなく、「やっておくと、家族も安心できるよ」

こんなふうに、親の心に寄り添いながら、少しずつ終活の話をしていけると、親の気持ちも変わっていくかもしれません。

自然に聞ける!終活しない親への切り出し方・会話のコツ4選

「終活の話って、どうしても切り出しづらい…」ですよね?

でもご安心ください。

終活の話は、日常の延長線上で、自然に始めることができるんです。

ここでは、実際に効果のあった「終活の切り出し方・会話のコツ」を4つご紹介します。

コツ① ニュースや雑談から話題をつなげる

いきなり「終活の話なんだけど…」と言われたら、誰でも身構えてしまいますよね。

そんなときは、日常会話の中に、さりげなく関連ワードを入れていくのが効果的です。

たとえば…

- 「〇〇さんのお葬式、親戚が大変だったみたいだね。お母さんはどんなふうにしたいとかある?」

- 「最近“生前整理”の特集見たけど、ちょっと気になって…うちも何か準備しておいたほうがいいのかな?」

ニュースや身近な出来事をきっかけにするだけで、終活の話題がずっと軽くなります。

コツ② 「手伝いたい気持ち」を素直に伝える

「何かあったときに、困らないようにしたい」

その想いを、親のためにできることとして伝えるのがポイントです。

✕「終活やってよ!」ではなく

〇「困ったとき、すぐ動けるよう一緒に準備しない?」

というように、“一緒に” “助けたい”というスタンスで話せば、親も受け入れやすくなります。

コツ③ 親と家族にとってのメリットを共有する

「なんでそんなことを急に言うの?」と思われないように、終活をすることでどんなメリットがあるのかを、具体的に共有するのが効果的です。

たとえば…

- 自分の希望を家族に伝えられる

- 子どもたちが困らずにすむ

- 無駄なお金や手間がかからない

- 最期まで自分らしく生きられる

など、ポジティブな側面を中心に話すと、親の気持ちも前向きになります。

コツ④ 一緒にイベントや講座に参加してみる

「言葉だけで伝えるのは難しい」と感じるなら、終活関連のイベントや講座、セミナーなどに親と一緒に参加するのもおすすめです。

最近では、市区町村や図書館、終活ガイド協会などが無料で開催しているケースもあります。

WEBで見られる講座も増えていますよ。

実際に目で見たり話を聞いたりすると、「意外と大事なことだね」「これならちょっとやってみようかな」と親の意識が変わるきっかけになることも。

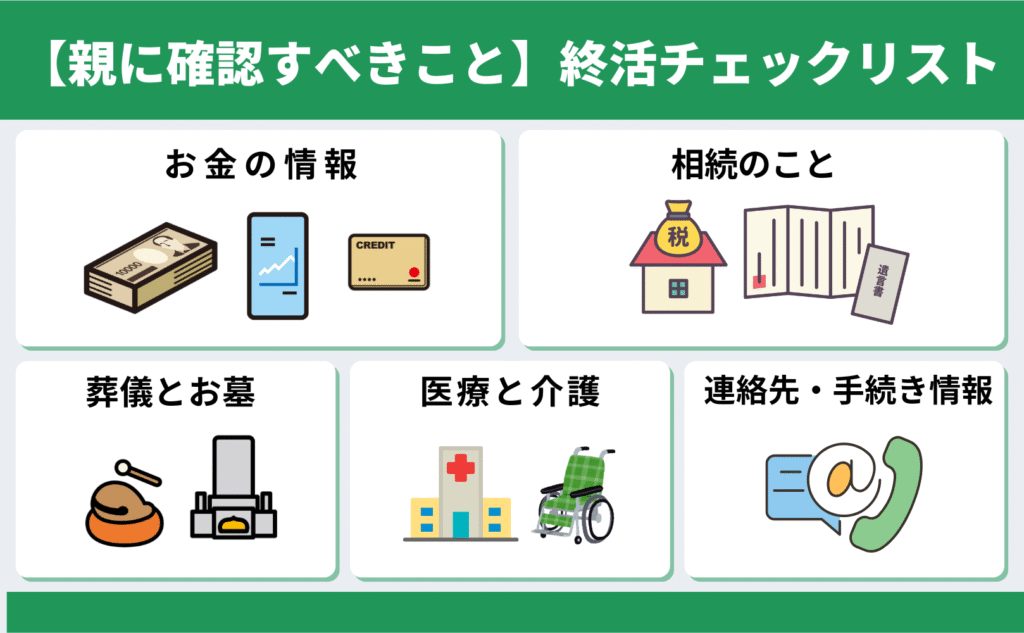

【親に確認すべきこと】終活チェックリスト5カテゴリ

「終活」と聞くと大げさに感じるかもしれませんが、実際にやるべきことは、大きく分けて 5つ に整理できます。

それぞれ、親と話すときの「ポイント」をリストにしてみました。

① お金のこと(収入・支出・貯金・保険)

将来の生活や介護の準備を考える上で、まず必要なのが「お金の情報」です。

後から慌てないために、元気なうちに確認しておきましょう。

チェックリスト

- 現在の収入源(年金・不動産収入・配当など)

- 月々の支出(生活費・医療費・趣味など)

- 貯蓄額とその管理場所(銀行・現金・投資)

- 加入している保険の種類と内容(医療保険・生命保険など)

- 保険金の受取人や支払い条件

② 相続のこと(財産・遺言・専門家)

相続の準備をしていないと、家族間で思わぬトラブルになることも。

「うちは財産ないから」と言われても、話し合っておくと安心です。

チェックリスト

- 財産の全体像(不動産・預貯金・有価証券・貴重品など)

- 借金やローンの有無

- 親が望む財産の分け方

- 遺言書の有無と保管場所

- 信頼できる専門家(弁護士・司法書士など)を知っているか

③ 葬儀とお墓のこと(希望・契約・費用)

「お葬式、どうしたらいいんだろう?」…亡くなった直後に一番困るのが葬儀です。

親の希望を聞いておくだけで、家族の負担は大きく減ります。

チェックリスト

- 葬儀の希望(形式・規模・宗教・呼んでほしい人)

- 葬儀社の希望や契約の有無

- お墓の有無・場所・管理者

- 永代供養や散骨など、新しいスタイルの希望

- 葬儀・お墓のために準備している費用や積立

④ 医療と介護のこと(延命・認知症・介護方針)

「延命治療をするかどうか」など、事前に希望を聞いておくことが家族の安心につながります。

病気やケガは突然やってきますからね。

チェックリスト

- 延命治療を希望するかどうか

- 認知症になった場合の介護方針(在宅介護・施設など)

- 介護が必要になった場合の希望(誰に頼りたいか)

- かかりつけ医やよく通う病院

- 医療費・介護費用の備え(介護保険・医療保険など)

⑤ 連絡先・手続き情報(友人・病院・口座・パスワード)

意外と忘れがちなのが「連絡先」と「各種手続き情報」。

まとめておくと、いざという時の混乱が大幅に減ります。

チェックリスト

- 親しい友人・親戚の連絡先

- かかりつけ病院や主治医の連絡先

- 保険会社・銀行・証券会社などの連絡先

- スマホやパソコンのパスワード

- SNSやネットサービスのアカウント情報

- 公共料金やサブスクの契約情報

チェックリストを確認したあとは、実際に「子どもとして何ができるか」を整理してみましょう。

私の体験をもとにまとめた記事はこちらです。

>> 終活で家族ができること10選|「何から始める?」に悩んだ私の実体験と準備リスト

【まとめ】親が亡くなってからの終活はつらい…だからこそ「今」からできることを一歩ずつ

「親が終活をしない…」そんな悩みを抱える方は本当に多いです。

でも、それは決して親のわがままではなく、恐怖心や「まだ大丈夫」という気持ちから来ていることがほとんど。

大切なのは、無理やり進めることではなく、

親の気持ちを理解すること

少しずつ自然な会話を積み重ねること

たったこれだけで、親も前向きに受け止められるようになるはずです。

終活は「死の準備」ではなく、「これからを安心して生きるための準備」。

「ねえ、最近こんな記事を読んだんだけど…」そんな軽い会話でも十分です。

未来のあなたとご家族の笑顔のために、ぜひ小さな一歩を踏み出してくださいね。

この記事を読んだら、まず1つだけ親に聞いてみましょう。

「あとで見返したいな」と思ったら、Pinterestにピンしておくのがおすすめです。

ご自身のボードに保存しておくと、いつでもチェックできますよ📌