【PR】本記事にはアフィリエイト広告を含みますが、筆者が実際に体験したものや、取材・調査した内容をもとに、読者にとって本当に役立つ情報だけを厳選してご紹介しています。

- がんばらない書き方、作り方のコツを知りたい!

- エンディングノートには何を書くべき?

- エンディングノートと遺言書は両方必要?

「エンディングノートを書きたいけれど、なかなか書けない…」そんな気持ちを抱えていませんか?

私もまったく同じでした。

40代の私。

エンディングノートの存在は知っていたものの、ずっと「まだ早い」「そのうち書こう」と先延ばしにしていました。

きっかけは、父の他界。

そして、母に「そろそろ書いてみたら?」と渡したエンディングノートに、母が言った一言──「まだ早い」。

母はがんサバイバーでありながら、「終活をすること」にはまだ抵抗があったのです。

この記事では、そんな私がどうやって一歩を踏み出し、エンディングノートを書けるようになったのか。

がんばらなくても始められた3つのコツと、書き方のヒントをやさしくご紹介します。

無理なく、自分のペースで始めたい方は、ぜひ参考にしてくださいね。

エンディングノートとは?目的や書く意味をやさしく解説

一言でいうと、エンディングノートは「これまで」と「これから」をまとめるノートです。

自分の人生の記録や、家族への想い、もしものときの希望などを書き残します。

「これからを整える」ためのノートでもあるんです。

- 自分の人生や気持ちを記録する

- 家族への想いや希望を伝える

- これからの生き方を見つめ直す

エンディングノートに法的な力はありませんが、そこに書かれた気持ちは、何よりの“道しるべ”になります。

書くことで気づけたことや変われたことがありました。

私がエンディングノートを書き始めたきっかけ【体験談】

エンディングノートを書くなんて、正直まったく考えていませんでした。

でも、ある出来事をきっかけに「私も書かなきゃ」と心が動いたのです。

人生は、いつ何があるかわからないですね。

父の急逝をきっかけに、自分の終活を意識するように

父が突然この世を去ったことで、私は初めて“死”を自分事として感じました。

「まさか、こんなに急に…」という気持ちとともに、現実の手続きが押し寄せてきました。

- 書類や手続きで混乱した

- 家族が何も知らなかった

- 元気なうちから準備すべきと実感

肺の病気で入院していて、院内で新型コロナウィルスに感染。

隔離病棟の部屋に入ったものの、父はいつも通りの様子でした。

リハビリが終われば退院という話から一転、まさか数日で逝ってしまうとは思いませんでした。

それからというもの、延命治療や葬儀、手続きのたびに、父はどうしたいのか聞いておけばよかったな…と後悔する日々。

母がもしものとき、家族が同じように困るのは避けたいと本気で思うようになりました。

何があるかわからないから…と母にエンディングノートを手渡すと「まだ早い」と、ハッキリしたお断り(苦笑)。

「それなら、わたしが先に書いてみようかな」と思ったのが一番のきっかけです。

終活で実感した「情報の見える化」の重要性

父が亡くなったあと、最も時間を費やしたのが「紙の山」。

大事なのは「何がどこにあるか」だけでなく、「それを誰が知っているか」でした。

父の思いや情報が“生きて”伝わっていたら、どれだけ安心できただろうと思います。

- 荷物の量が想像以上だった

- 通帳や大切な書類が見つからない

- 家族に共有されていなかった

押し入れにあった段ボールの中に、開けても開けても終わらない封筒の束がありました。

手紙、保険、契約書、振込明細、いつのかわからないメモ……。

だからこそ、自分のことは「わかるようにしておきたい」と本気で思ったのです。

デジタル終活の特集で、エンディングノートの必要性に気づく

ある日、テレビで“デジタル終活”を特集しているのを目にしました。

スマホの中にある情報や、SNS、ネット銀行のことなど、他人事に思えなくなりました。

「自分が突然いなくなったら、どうなる?」という問いが、胸に突き刺さったのです。

それは、不安よりも「準備しなきゃ」という現実的な感覚でした。

- スマホや口座の管理に驚いた

- 自分も他人事じゃないと実感

- 情報整理の必要性を強く感じた

番組では「遺された人がログインできない」ことで、資産が眠ったままになるケースが紹介されていました。

どこに何があるのかを「見える化」しておくことの大切さが、心に深く残りました。

現実を知ったとき、人は初めて「動こう」と思えるんだと思います。

エンディングノートが書けなかった理由と、つまずきポイント3つ

ノートを開いたはいいけれど、いざ書こうとすると、手がまったく動きませんでした。

「書こう」と思ったのに、数ページめくって閉じる、を何度もくり返しました。

書けないのは気持ちの問題じゃなく、ちゃんと理由があったんです。

書けなかった理由を知ったことで、私はようやく自分を責めるのをやめられました。

ここからは、私がつまずいた3つのポイントを詳しくお話ししますね。

- 「まだ早い」と思い込んでいた

- 「うまく書かなきゃ」と力が入った

- 「何から書けば?」と迷っていた

「まだ早い」と思い込んでいた

- 終活は親世代(高齢者)のものと思ってた

- 40代・50代は早いと感じていた

- 自分にはまだ関係ないと思ってた

「エンディングノートって、もっと年を取ってから書くものじゃないの?」

そんな思い込みが、私の手を止めていた原因のひとつでした。

でも実際には、「今だからこそ」書いてよかったと今では思っています。

テレビでも雑誌でも「終活=高齢者向け」とされることが多いですよね。

だから自分にはまだ関係ない、そう感じるのも無理はありません。

エンディングノートは、「そのときの自分」に合わせて書いていけるものなので、書くのに早すぎるということはないと気づけました。

元気な今だからこそ、冷静に向き合えるんですよね。

「うまく書かなきゃ」と力が入った

- 正しく書こうとして力んだ

- ネット検索で余計に不安に

- 間違うのが怖くて書けなかった

最初にノートを開いたとき、「きちんと書かなきゃ」と力が入っていました。

でも、それが逆にプレッシャーとなり、まったく筆が進まなかったんです。

「正解」を探すあまり、書けなくなってしまう人は少なくありません。

私もその一人でした。間違ってはいけないという思い込みが、重荷でした。

「こう書くべき」「これは書いておかないと」と、情報に振り回されました。

ネットで「エンディングノート 書き方」と検索した結果、逆に混乱したんです。

書かなきゃという義務感ばかりが先行して、気持ちが置いてきぼりになっていました。

ある日ふと、「誰に見せるわけでもないんだから」と思い直して、少しラクになりました。

書き方に“正解”なんてなくて、自分の言葉で十分だったんですよね。

「何から書けば?」と迷っていた

- どこから書けばいいか迷った

- 重たい内容に気が引けた

- 「正しく書こう」で止まった

ノートにはたくさんの項目が並んでいて、どこから手をつけていいかわかりませんでした。

「全部ちゃんと書かないとダメ?」と考えるほど、重く感じてしまったのです。

書き出しに迷うと、それだけで止まってしまうものなんだと実感しました。

とくに「死後のこと」は、現実的すぎて心が追いつきませんでした。

父のこともあり、「葬儀の希望」や「供養の方法」など、重たい項目から書こうとしたのも失敗でした。

精神的に追い込まれそうになり、「やっぱりやめようかな」と思った日もあります。

でも、書く順番にこだわる必要は、まったくなかったんですよね。

「無理に全部書かなくていい」と最初に知っていたら、もっと気軽だったのにと思います。

悩んでた頃の私に、「軽くていいんだよ」って伝えてあげたい。

エンディングノートが書けるようになる!やさしい3つのコツ【講座で学んだ実践法】

書けなかった私が、一気に「書ける気がする」と思えたきっかけがあります。

それは、終活ガイド1級に合格し、エンディングノート認定講師の講座を受けたことでした。

先生がくれた3つのコツで、私はすんなり書けるようになったんです。

- 書きやすいところから書いてOK

- 正直に書いていい、空欄もOK

- 一度に完成じゃなく「書きながら整える」

どれも、「ちゃんと書かなきゃ」に縛られていた私の心をほどく言葉でした。

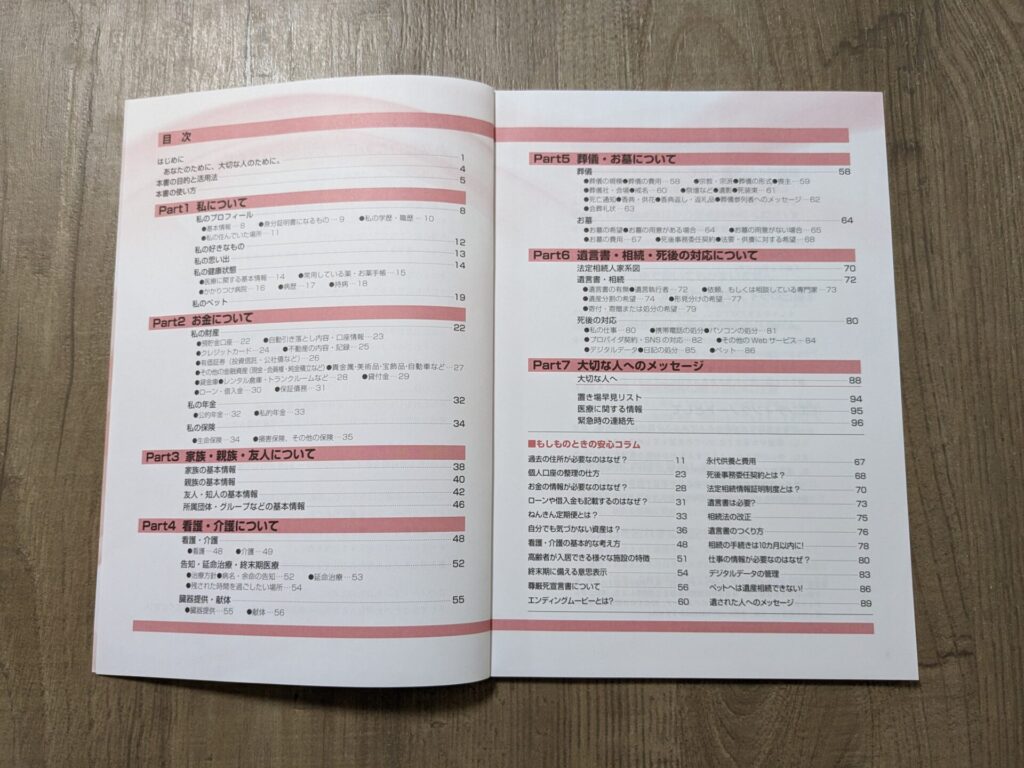

書き始める前に、私はまず「目次をながめる」ところからスタートしました。

どんなことが書かれているのか、どんな順番で進んでいくのかを見ているうちに、「ここなら書けそうかも」というページが見えてきたんです。

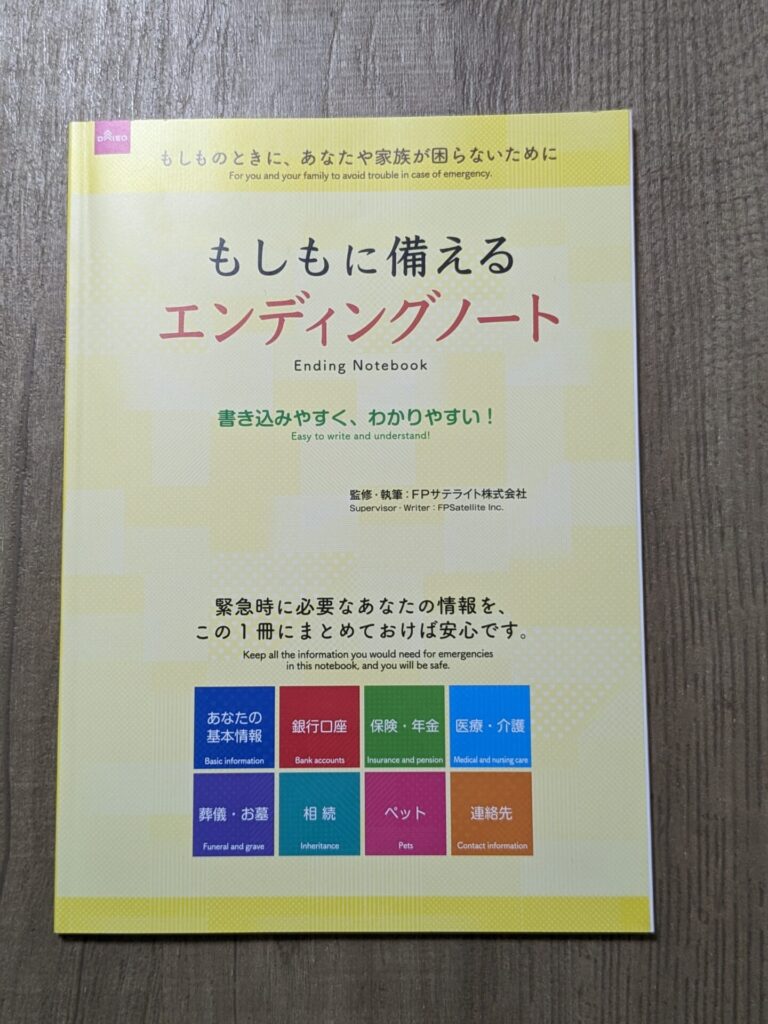

「ダイソー」のエンディングノートなら、110円で手に入ります。

「エンディングノートを書きたいけど、どんなノートを使えばいいの?」と迷った方はこちらも参考にしてください。

▶40代からゆるっと始めるエンディングノート|セリア&ダイソーの100均ノート3選と活用術まとめ

エンディングノートは書きやすい項目からでOK

- 1ページ目から書かなくていい

- 書きやすい内容から始める

- 重たい項目は後回しでOK

講座の先生が最初に教えてくれたのは、「どこから書いても大丈夫」ということでした。

私は「1ページ目から順に書かなきゃ」と思い込んでいたので、驚きました。

エンディングノートに、書く順番はない。

これは私にとって目からウロコでした。

まずは、書きやすい内容から手をつけることで、自然と筆が進むようになり、全部は無理でも、ここだけ書いてみようと思えるようになりました。

“始める”ことが、何より大事だったんだと今ならわかります。

自分にとっての1ページ目を見つけましょう!

空欄でも大丈夫!今の自分に正直に書くのがポイント

- 空欄のままでも問題なし

- 自分の気持ちの正直に書く

- 「まだ考えられない」もあり!

「書けないことは無理に書かなくていいですよ」と先生はやさしく言ってくれました。

その一言が、どれだけ私の心を軽くしたか分かりません。

ノートは、自分の気持ちを整理するものだからこそ、「正直に」でいいんです。

書けない項目は空欄で大丈夫。書けるときに、また書けばいいんです。

私は「供養」についての項目がどうしても書けませんでした。

考えるだけで心が重くなってしまい、「今はまだ無理」と判断しました。

その代わり、この項目は「まだ考えられない」と一行だけ添えました。

それでもう、気持ちがすごくラクになったのです。

エンディングノートは、自分のペースで向き合える場所なんだと気づきました。

空欄があっても気にしない!気にしない!

書きながら気づき、気持ちを整えるのがエンディングノートの魅力

- 一度で完成させなくていい

- 書きながら整理していく

- 思いついたら後から書けばいい

最初は「完成させないと意味がない」と思い込んでいました。

でも実際には、1ページ目を書いたあと何日か空いて、また別のページに少し追記。

そんなふうに「行ったり来たり」しながら、気づけばいくつかの項目が埋まっていました。

書きながら考え、書きながら自分と向き合っていく。

思いついたときに追記する…それが「エンディングノートの育て方」でした。

不思議なことに、意識し始めると関連情報が自然と目に入るようになったんですよね。

テレビ、雑誌、ネット、ふとした会話…必要な情報が、必要なタイミングで、自分のもとに届いてくる感覚。

まるで「引き寄せの法則」みたいに、自分のアンテナが変わることで、世界の見え方まで変わってきました。

だからこそ、最初の1行がすべてのきっかけになるのだと思います。

エンディングノートは「変化していく」ノートなんですよね。

エンディングノートで変わった私の気持ちと家族との会話

書けるようになってから、少しずつ気持ちにも変化が出てきました。

「書けた」という安心感とともに、家族との会話も自然に生まれるようになったんです。

- 「いざというとき」の不安が減った

- 家族との会話が自然に生まれた

- 全部書けなくても安心感があった

ノートを書くことで、未来への不安が少しやわらぎました。

「私、このノート書いたよ」と伝えたとき、家族はびっくりしていましたが、それがきっかけになって、「私はどうしようかな」と母が話してくれるようになったんです。

そこから、終活について家族と話せる時間が少しずつ増えていきました。

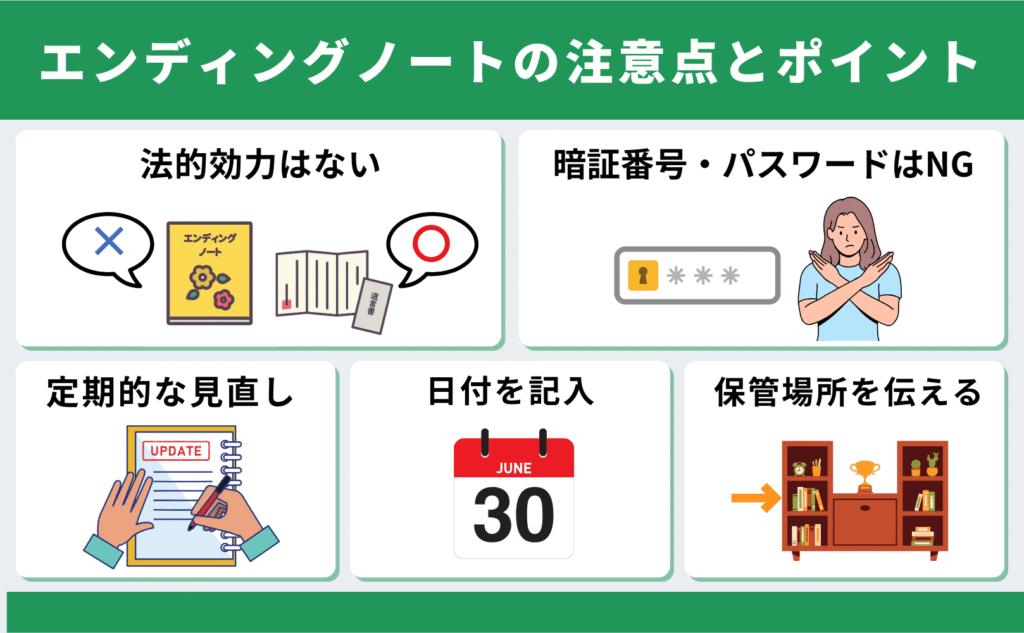

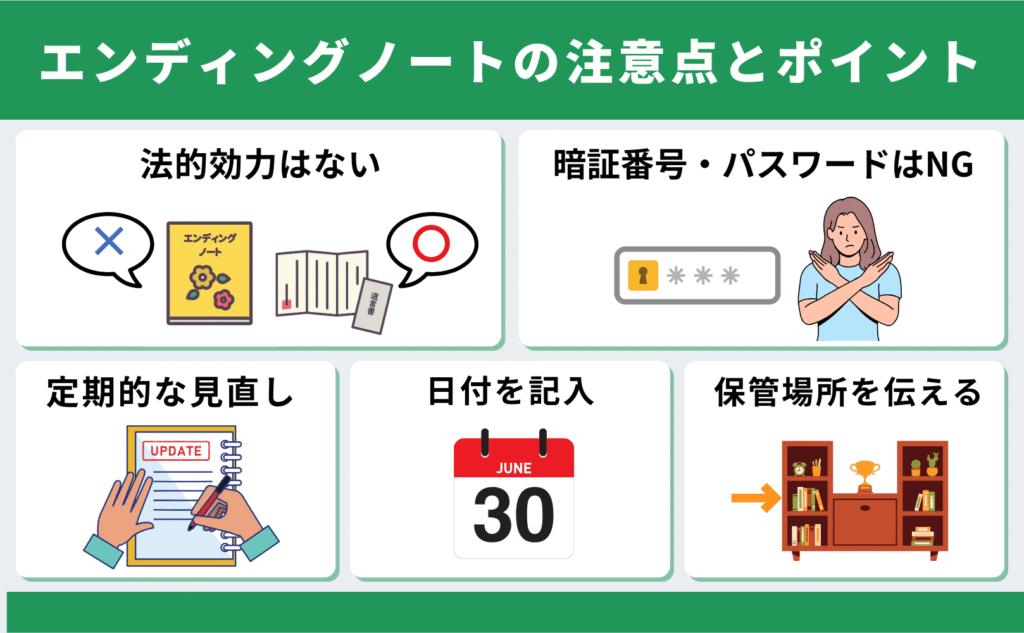

エンディングノートを書く前に知っておきたい注意点とポイント

書くときは自由でいいけれど、いくつか知っておいたほうがいいポイントもあります。

とくに法的なことや情報の扱いについては、ちょっとした注意が必要です。

安心して使うために、大事な注意点をおさえておきましょう。

- 法的効力はない

- 暗証番号やパスワードは記載しない

- 定期的な見直しが必要

- 書き直したときは、日付を記入

- 作成したこと・保管場所を伝える

エンディングノートに法的効力はない|遺言書との違いに注意

エンディングノートは、あくまで**「気持ちや希望を家族に伝えるためのもの」**です。

法的な効力はなく、たとえば相続や遺産分配の希望を書いても、それが法的に実現されるとは限りません。

もし、財産の分け方や相続について「確実に実行してほしい」ことがある場合は、遺言書を別に作成する必要があります。

遺言書には

- 自筆証書遺言

- 公正証書遺言

- 秘密証書遺言

の3種類がありますが、作成される遺言書の大半は、「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」です。

エンディングノートと遺言書は、それぞれ目的も効力も異なります。

遺言書について詳しく知りたい方は、政府広報オンラインのわかりやすい解説もおすすめです。

▶知っておきたい遺言書のこと。無効にならないための書き方、残し方

暗証番号やパスワードは記載しない

銀行やクレジットカード、スマホのロック番号などの重要なパスワードは、ノートには直接書かないほうが安全です。

理由は、不正利用や紛失・盗難のリスクがあるから。

どうしても残しておきたい場合は、別の紙にメモして、エンディングノートとは別の場所に保管し、信頼できる家族に伝えておきましょう。

情報管理も「終活」のひとつです。

定期的な見直しが必要

エンディングノートは、書いて終わりではありません。

人生は変化の連続。

環境・気持ち・人間関係・法律などが変われば、ノートの内容も見直す必要があります。

おすすめは、お正月や誕生日などに年1回。

または、引っ越し・定年・家族構成の変化など、生活に節目があったタイミングでの見直しです。

今の気持ちを「とりあえず」書いておく。それで十分な一歩です。

書き直したときは、日付を記入

更新や追記をしたときは、その日の日付を記入しておくのがおすすめです。

どの情報が一番新しいのかが分かりやすくなりますよ。

前の内容を消すときは、完全に消すのではなく、二重線で残すと「書き直した理由」や「過去の考え方」も伝わりやすくなります。

作成したこと・保管場所を伝える

せっかく書いたエンディングノートも、家族に存在と場所を伝えておかないと活用されません。

火災や紛失に備えて、できればコピーを残すか、信頼できる家族に「ここにあるよ」と一言伝えておくのが安心です。

ノートの存在を“家族との会話のきっかけ”にするのもおすすめです。

エンディングノートのよくある質問Q&A【初心者向け】

迷ったときはここを見てくださいね。

【まとめ】エンディングノートは「書けない」から始まっていい

- 最初から全部書こうとしない

- 書けるところから少しづつでOK

- ノートが“ある”だけで大切な人を守れる

私自身、「書けなかったところ」からのスタートでした。

でもいまでは、「書いてよかった」と心から思えています。

エンディングノートは「自分を知るためのノート」でした。

がんばらないペースで書き重ねていくと、自分らしい人生ガイドブックが完成します。

「いまできること」を始める、それが立派な終活なんです。

「あとで見返したいな」と思ったら、Pinterestにピンしておくのがおすすめです。

ご自身のボードに保存しておくと、いつでもチェックできますよ📌

ここまで読んで、わたしも終活始めてみようかな…と思い始めた方は、こちらもあわせてご覧くださいね。

▶ 40代からゆるっと終活|断捨離と貯蓄生活でミニマルな暮らしへ【老後も安心】