【PR】本記事にはアフィリエイト広告を含みますが、筆者が実際に体験したものや、取材・調査した内容をもとに、読者にとって本当に役立つ情報だけを厳選してご紹介しています。

- お墓を移動すると不幸になるの?

- お墓を移動する費用はいくら?

- お墓の移転でトラブルを起こしたくない。

「お墓を移すのって、やっぱりよくないのかな」

「縁起が悪い気がするし、あとで後悔しそう…」

墓じまいを考え始めると、正解がわからない不安にぶつかる方が多いのではないでしょうか。

実は、お墓を移すこと自体は法律や宗教の面で問題のない行為です。

ただし、進め方を間違えると後悔やトラブルにつながりやすい

これ、あるあるなんです。

この記事では、

- お墓を移すのは本当によくないことなのか

- 墓じまい・改葬の正しい考え方と流れ

- 費用や注意点でつまずきやすいポイント

を、できるだけ整理してまとめました。

私自身も実家のお墓のことで迷っている一人です。

お墓を移すのはよくない?と感じる理由とその誤解

父の急逝をきっかけに、私が実家の墓守になりました。

市営墓地では、継承者がいないとお墓を維持できません。

その現実を前にして、 「このお墓、これからどうしたらいいんだろう…」 と考え始めたのが、墓じまいを意識した最初のきっかけでした。

正直、「嫁いでいる私が考えるなんて…」という気持ちでした。

「お墓を移すと不幸になる」は本当?

墓じまいを考え始めると、多くの方が、こんな気持ちになるのではないでしょうか。

お墓を動かすと、たたりがありそう

ご先祖さまに申し訳ない気がする

なんとなく、よくないことが起きそう

はっきりした根拠があるわけではないけれど、「よくない気がする」…この感覚、意外と多くの方が抱いています。

日本では昔から、お墓は

「魂が宿る場所」

「簡単に動かしてはいけないもの」

として大切にされてきました。

だからこそ、理由や説明がないままお墓を移すことに抵抗を感じるのは、とても自然なことだと思います。

私自身も、「やっぱりよくないのかな…」と、何度も立ち止まりました。

実際のところ、お墓を移すこと自体は問題ない

では、実際はどうなのでしょうか。

結論から言うと、お墓を移すこと自体が、悪いことというわけではありません。

墓じまいや改葬は、法律の上でもきちんと認められていて、実際に多くの方が選んでいる方法です。

大切なのは、「移すか・移さないか」よりも、どんな気持ちで、どんな手順で進めるか。

これからも大切に供養していくために、今の形を見直す。

そんな考え方であれば、宗教的にも大きな問題になることはありません。

「不幸になる」と言われる本当の理由

それでも「お墓を移すとよくない」と言われることがあるのはなぜでしょう?

実はその多くが、お墓を移したこと自体ではなく、進め方の問題だったりします。

たとえば、

- 親族に十分説明しないまま進めてしまった

- お寺との話し合いが足りなかった

- 費用や流れをよく知らず、後悔が残った

こうしたことが重なると、

やっぱり、やらなければよかったのかな…

という気持ちになりやすく、それが

「不幸になった」「よくないことが起きた」

という話として残っていくのかもしれません。

「よくない」の正体は、罪悪感と不安

墓じまいの不安をたどっていくと、行き着くのはこんな気持ちです。

- ご先祖に申し訳ない

- 自分だけで決めていいのかな

- 後から後悔しないだろうか

どれも、とてもまじめで、家族やご先祖を大切に思っているからこそ生まれる感情です。

だからこそ、

- 正しい情報を知る

- 家族と少しずつ話す

- 一気に決めようとしない

この3つを意識するだけで、不安はずいぶん軽くなります。

今すぐ墓じまいを決断しなくていい

ここで、ひとつだけ。

今すぐ墓じまいを決めなくても大丈夫です。

- まだ迷っている

- なんとなく気になっている

- とりあえず知りたい

その段階で、十分。

「よくない気がする」という感覚は、それだけお墓や家族を大切に思っている証拠です。

焦らず、少しずつ整理していけば大丈夫ですよ。

「墓じまい」と「改葬」の違いとは?お墓を移す前に知っておきたい基礎知識

墓じまいについて調べていると、必ず出てくるのが「改葬(かいそう)」 という言葉です。

なんとなく聞いたことはあるけれど、「墓じまいと何が違うの?」と感じる方も多いかもしれません。

この2つ、実は意味が混ざって使われがちですが、役割はきちんと分かれています。

墓じまいとは「今のお墓を終えること」

墓じまいとは、今あるお墓から遺骨を取り出し、墓石を撤去して、墓地を管理者に返還するまでの一連の作業を指します。

法律上も、「墓地、埋葬等に関する法律」で定められている正式な手続きです。

ポイントになるのは、この3つ。

- 遺骨を取り出す

- 墓石を撤去する

- 土地を更地に戻す

つまり墓じまいは、「今のお墓をきちんと終えるための手続き」と考えると、わかりやすいと思います。

改葬とは「遺骨を別の場所へ移すこと」

一方の改葬は、取り出した遺骨を、別の場所へ移すことを指します。

たとえば、

- 永代供養墓へ移す

- 納骨堂へ納める

- 別の墓地に引っ越す

こうしたケースは、すべて「改葬」にあたります。

少し砕けた言い方をすると、

墓じまい=お墓を閉じる

改葬=遺骨のお引っ越し

私は、こんなふうに覚えています。

墓じまいと改葬は「セット」で考えることが多い

多くの場合、墓じまいをすると 改葬も同時に行うことになります。

というのも、遺骨を移す先が決まらないと、墓じまいは完了しないからです。

そのため、

- 墓じまいだけ

- 改葬だけ

というケースは、実際にはあまり多くありません。

「お墓をどう終えるか」と「遺骨をどこで供養するか」は、一緒に考えることがほとんどです。

「1人だけ改葬」もできる

改葬というと、「お墓に入っている人全員を移さなければいけない」と思われがちですが、そうとは限りません。

- 特定の1人だけ

- 世代ごと

といった形で、一部だけ改葬することも可能です。

ご家族の事情や考え方に合わせて、柔軟に選べる余地がある、ということですね。

お墓を移すときの手続きは?後悔しないための6ステップ

墓じまいや改葬は、思いつきで進めてしまうと、あとで大変になりやすい手続きです。

とはいえ、順番さえわかっていれば、ひとつひとつは決して難しいものではありません。

ここでは、

「どこで迷いやすいのか」

「どこまで決めればいいのか」

がわかるように、流れを6つのステップに分けて整理しました。

私自身も、最初から全部わかっていたわけではなく、調べながら「これは今じゃなくていいな」「ここは早めに知っておきたいな」と少しずつ整理していった一人です。

ステップ① 家族・親族と話し合う

まず最初にやっておきたいのは、業者探しではなく、家族との共有です。

- 今、誰が墓守になっているのか

- 将来について、どう考えているか

- 気持ち的に引っかかりそうな人はいないか

このあたりを、「相談」という形で話しておくだけでも十分です。

いきなり結論を出す必要はありません。

※ 法律上は全員の同意が不要なケースでも、事前に伝えておくことが、あとあと一番の安心につながります。

ステップ② お寺・墓地管理者に相談する

次に、今お墓がある、お寺や霊園の管理者に相談します。

- 墓じまいは可能か

- どんな手続きが必要か

- 閉眼供養(魂抜き)は必要か

- 離檀料や費用の目安

将来の相談というスタンスで確認しておくと、行き違いやトラブルを防ぎやすくなります。

ステップ③ 改葬先(納骨先)を考える

次に、遺骨をどこで供養するかを考えます。

おもな選択肢は、

- 永代供養墓

- 納骨堂

- 樹木葬

- 新しい一般墓

この段階で大切なのは、完璧に決めきらなくていいということ。

「候補を2〜3に絞る」…ここまでできていれば、十分です。

ステップ④ 改葬許可申請(行政手続き)

改葬を行うには、市区町村役場で改葬許可証を取得します。

必要になるのは、おもにこの3点です。

- 改葬許可申請書

- 埋蔵(埋葬)証明書(今のお墓)

- 受入証明書(改葬先)

書類がそろえば、申請自体はそれほど時間がかからないケースも多いですよ。

ステップ⑤ 閉眼供養・遺骨の取り出し

墓石を撤去する前に、閉眼供養(魂抜き)を行います。

- 僧侶による読経

- 家族で手を合わせる

- 遺骨を取り出す

宗派や考え方によって必須ではない場合もありますが、「きちんと区切りがついて、気持ちが落ち着いた」と感じる方が多い工程です。

ステップ⑥ 墓石撤去 → 移転・納骨

最後に、

- 墓石の解体・撤去

- 墓地を更地にして返還

- 改葬先への納骨

ここまで終わって、墓じまいと改葬はひと区切りとなります。

石材店の見積もりは、できれば複数社で比較しておくと安心ですよ!

墓じまいで、つまずきやすいポイント!

- 家族や親族への共有が後回しになっている

- お寺・墓地管理者への相談が遅れている

- 費用の相場を知らないまま業者を決めてしまう

この3点を意識していおくと、墓じまいのトラブルはかなり防げます。

お墓を移すときの費用はいくら?後悔しないための相場と内訳ガイド

墓じまいを考え始めると、やっぱり一番気になるのが

「で、結局いくらかかるの?」というところではないでしょうか。

先に全体像だけお伝えすると、墓じまいと改葬をあわせた費用の目安は、おおよそ 30万〜260万円程度 です。

「ずいぶん幅があるな…」と感じるかもしれません。

金額に大きな幅があるのは、

- 墓石の撤去条件

- どの供養方法を選ぶか

によって、必要な費用が大きく変わるためなんです。

墓じまい・改葬でかかる費用とは?

費用は、 4つに分けて考えると整理しやすくなります。

① 閉眼供養(魂抜き)・お布施

目安:3〜10万円程度

- 僧侶による読経

- お車代やお礼など

※お寺や地域によって異なり差があります。

「いくら包めばいいのか不安…」

という声もよく聞きますが、事前に「目安を教えてください」と聞いて問題ありません。

最近は、僧侶へのお布施やお車代などを あらかじめ定額でお願いできるサービスもあります。

たとえば、 「お坊さん便」なら読経料・お車代などがすべて含まれていて、 「あとから追加でいくら?」と悩まなくていいのが特徴です。

私自身、父の戒名を付けてもらい、納骨と一周忌で「お坊さん便」を利用しましたが、 金額の不安がなく、当日も落ち着いて手を合わせることができました。

墓じまいの際の閉眼供養でも、同じようにお願いする予定です。

「お寺とのお付き合いがない」「相場がわからなくて不安」 という方にとっては、安心できる選択肢のひとつだと思います。

② 墓石の撤去・解体費用

目安:30〜50万円程度

ここが、費用の中でいちばん差が出やすいポイントです。

金額が変わる理由としては、

- 墓地の広さ

- 墓石の大きさや構造

- 重機が入れるかどうか

などがあります。

そのため、石材店は1社だけで決めず、複数社で見積もりを取るのがおすすめです。

これだけで、納得感がぐっと変わります。

【実際に聞いたケース】

父の納骨をお願いした際、石材店の方と一緒に市営墓地のお墓を見ながら相談したところ、「大きいお墓ではなく、重機も入れる場所なので、

10〜15万円くらいで対応できそうですね」と言われたことがありました。

ただしこれは、

・墓地が市営であること

・墓石が小さめであること

・重機が使える立地であること

など、条件がかなり揃っていたケースです。

そのため、最初からこの金額を前提に考えるのではなく、一般的な目安としては「30〜50万円程度」を想定しておくほうが安心です。

③ 改葬先の費用(納骨・供養)

目安:10〜260万円程度

改葬先の選び方によって、ここは本当に幅があります。

| 改葬先の種類 | 費用の目安 |

|---|---|

| 永代供養墓 | 30〜260万円 |

| 納骨堂 | 10〜50万円 |

| 樹木葬 | 20〜70万円 |

| 散骨 | 5〜30万円 |

出典:終活協議会「墓じまいガイドブック」

※ 合葬型を選べば比較的費用を抑えられますが、個別供養・立地条件によっては高額になる場合もあります。

- 費用をできるだけ抑えたい

- お参りのしやすさを重視したい

新たに一般墓を建てる場合は、80万円以上かかるケースが一般的です。

④ 行政手続き・その他の費用

数百円〜数万円程度

- 改葬許可申請

- 各種証明書の発行手数料

- 僧侶派遣サービスの利用料 など

全体の中では、比較的コンパクトな金額に収まることが多いです。

墓じまい・改葬の費用は総額いくら?よくあるケースで計算

ひとつの目安として、「費用を抑えた場合」に当てはめてみると…

- 閉眼供養:5万円

- 墓石撤去:30万円

- 永代供養墓:10万円

👉 合計:約45万円

改葬先や墓地条件によっては、100万円以上かかるケースも珍しくありません。

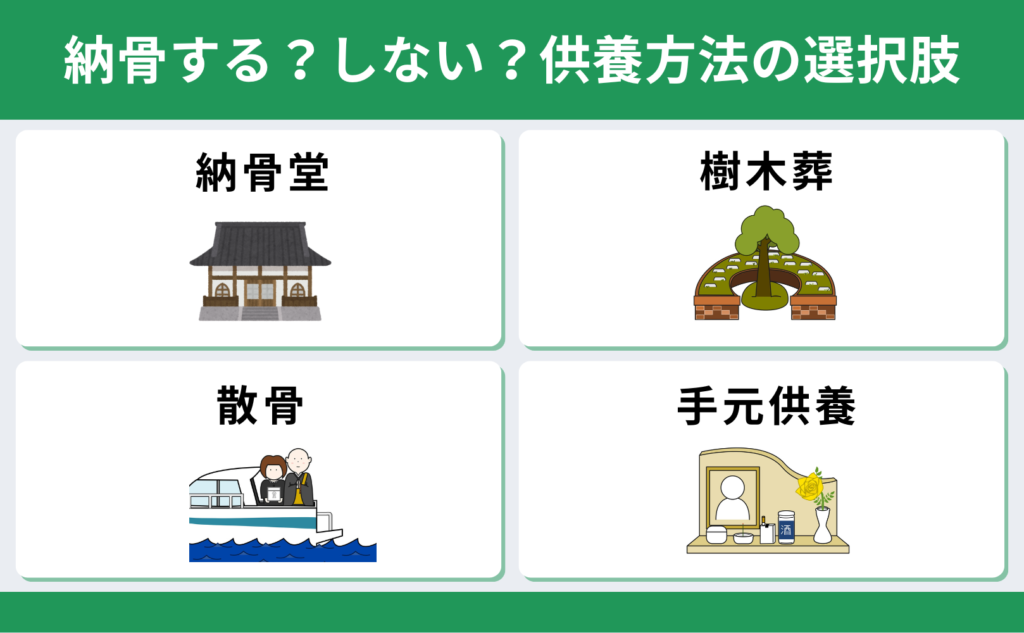

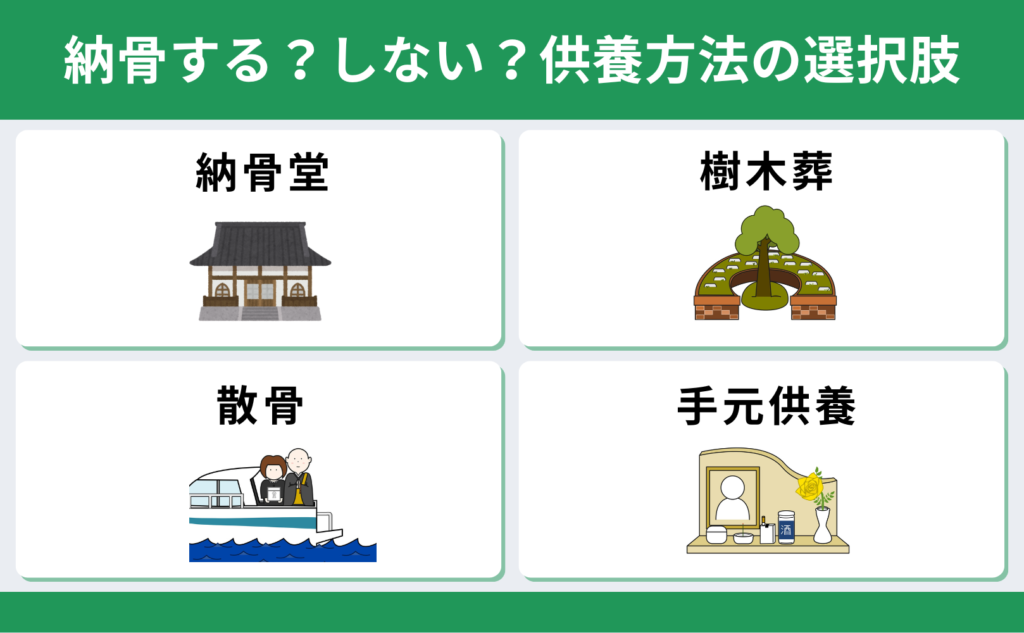

納骨する?しない?供養方法の選択肢と考え方

墓じまいを考え始めたとき、ほとんどの人が一度は立ち止まるのが「遺骨をどう供養するか」という問題です。

正直なところ、これが一番“正解がわからない”ところかもしれません。

でも、安心してください。

供養の形に、これが正しい・間違っている、という答えはありません。

大切なのは、今の家族の状況と、気持ちに合っているかどうか。

まずは、選択肢を大きく2つに分けて見てみましょう。

① 納骨して供養する

遺骨を、お墓や管理された施設に納めて供養する方法です。

「これまでのお墓に代わる、新しい居場所をつくる」イメージですね。

永代供養墓

永代供養墓とは、お寺や霊園が遺骨を管理し、将来にわたって供養してくれるお墓のことです。

- 管理者が供養と管理を続けてくれる

- 跡継ぎがいなくても安心

- 合葬タイプは費用を抑えやすい

「子どもに負担を残したくない」

そんな思いから選ばれることが多い供養方法です。

納骨堂

納骨堂とは、遺骨を建物の中で安置し、管理してもらえる供養施設のことです。

- 室内型で、天候に左右されにくい

- 駅から近いなど、アクセスが良い場所が多い

- 施設によっては管理費がかかる

年齢を重ねてもお参りしやすい点を重視する方に向いています。

樹木葬

樹木葬とは、墓石の代わりに樹木や草花を目印として遺骨を埋葬する供養方法です。

- 自然に還るイメージ

- 宗教不問のところが多い

- 管理費がかからない場合も

自然志向で選ばれることが多い一方、場所によっては「お参りに行きにくい」と感じることもあります。

② 納骨せずに供養する

お墓や施設に納めず、別の形で供養する方法もあります。

散骨

散骨とは、粉骨した遺骨を海や山などにまいて自然に還す供養方法です。

- 海や山などに遺骨を還す

- 管理の負担がない

- 一度行うと、遺骨は戻せない

「自然に還りたい」という希望がはっきりしている場合に選ばれやすい方法です。

ただし、あとから気持ちが変わっても戻せない点は、よく考えておきたいところ。

手元供養

手元供養とは、遺骨の一部を自宅で保管し、身近に感じながら供養する方法です。

- 自宅で供養できる

- ミニ骨壺やアクセサリーなど形が選べる

- 心の距離を近く感じられる

すべての遺骨を手元に置くのではなく、一部を分けて手元に残す(分骨)ケースが一般的です。

迷ったときの選び方のヒント

もし迷ってしまったら、次の3つを基準に考えてみてください。

- 将来、誰が管理することになるか

- 無理なくお参りできそうか

- 家族が納得できそうか

「自分がどうしたいか」だけでなく、その先の世代の負担まで想像してみると、後悔しにくくなります。

供養方法は、墓じまいと同時に決めなくても大丈夫です。

- 情報を集める

- 見学してみる

- 家族と少しずつ話す

このステップを踏むだけでも、気持ちはずいぶん整理されてきますよ。

墓じまいを考え始めたときに、まず読んでよかった一冊

墓じまいについて調べ始めた頃、正直なところ、ネットの情報だけでは 「結局、何から手をつければいいのか」が見えにくく感じていました。

そんなときに読んで、全体の流れを頭の中で整理できたのが、この本です。

役所の手続き・お寺とのやり取り・改葬先の選択などが、 「実際の順番」でまとめられているので、 これから準備する方の“道しるべ”になると思います。

「ちゃんと理解してから考えたい」 そんな方におすすめの一冊です。

Q&A|お墓を移すのはよくない?時期・費用・進め方のよくある質問

まとめ|「お墓を移すのはよくない?」と感じたときの考え方

- 墓じまいは、思っている以上に考えることが多い

- 遺骨の供養方法も、あわせて整理しておくと安心

- お墓のことは、できるだけ一人で抱え込まない

お墓を移すことに、

「なんとなくよくない気がする」

「後悔しそうで怖い」

そんな気持ちを抱くのは、とても自然なことです。

でも実際は、お墓を移すこと自体が悪いわけではありません。

大切なのは、

- 正しい情報を知ること

- 家族と少しずつ話すこと

- 焦って決めないこと

この3つを意識しながら、自分たちに合った形を探していくことだと思います。

墓じまいは、ご先祖を手放すことではなく、 これからも大切に想い続けるための「整え直し」。

「気になった今」が、ゆっくり考え始める、ちょうどいいタイミングなのかもしれません。

とはいえ、

- お寺とのやり取り

- 役所での手続き

- 石材店の手配

これらを全部を自分ひとりでやるのは、正直ハードルが高い…と感じる方も多いと思います。

そういうときは、最初からプロに任せるという選択肢もあります。

「わたしたちの墓じまい」は、 永代供養・離檀対応・行政手続き・閉眼供養(魂抜き)・散骨まで、墓じまいに必要なことをまとめて相談できるサービスです。

「自分で全部やらなきゃ」と思わなくて大丈夫。

頼れるところは頼りながら、自分と家族が納得できる形を、少しずつ整えていきたいですね。

「あとで見返したいな」と思ったら、Pinterestにピンしておくのがおすすめです。

ご自身のボードに保存しておくと、いつでもチェックできますよ📌

あわせて読みたい関連記事

お墓のことを考え始めると、 不思議と、こんなことも気になってきませんか?

- 家族と、何をどこまで話しておけばいいんだろう

- そもそも「終活」って、何から始めればいいの?

- 親の持ち物やお金のこと、どこまで関わるべき?

墓じまいは、人生整理の「ひとつの入口」でもあります。

同じように迷いながら整理してきた体験をまとめています。

▶ 終活で家族ができること10選

「終活=特別なこと」だと思っていた私が、家族としてできることを一つずつ整理していった記録です。

・今すぐ何か決める必要はない

・でも、知っておくと安心できる

そんな方に、そっと読んでいただけたら嬉しいです。

▶ やさしい生前整理の進め方

墓じまいと同じように、「気にはなっているけれど、手をつけづらい」のが生前整理。

実家の片づけを通して感じた、迷い・戸惑い・ちょっとした後悔も含めて、正直に書いています。