- 親が亡くなった時の手続きや葬儀の流れを知りたい。

- 葬儀費用や必要なものを確認し、余計な出費を減らしたい。

- 前もって葬儀社を選び、納得のいく葬儀を行いたい。

【PR】この記事には広告を含む場合があります。

このような悩みを解決できる記事を終活ガイドが書きました。

本業は総合病院(眼科)に勤務しています。医療系FPとしてセミナー講師・地方紙でコラムを連載した経験があります。

がんサバイバーの母と終活をはじめるために終活ガイド1級、さらにエンディングノート認定講師資格を取得しました。

「亡くなってから葬儀まで」って、どうすればいいんだろう……

そんな疑問や不安を感じていませんか?

私も、大切な家族を失った時、何から始めればいいのか分からず、もう頭が真っ白でした。

でも、ちゃんとした情報を持っていれば、私のように後悔しなくてすむと思い、この記事を書くことにしました。

ここに書かれていることは、ただの葬儀情報ではなくて、大切な人との最後の時間を、慌てず、ゆっくりと過ごすためのヒントです。

この記事を読めば心に余裕が生まれ、大切な人を温かく見送る準備ができますよ!

望んでいない葬儀をすること

コロナに感染すると、お骨となって家族のもとへ帰ってくる。

そんな悲しい現実をテレビで目の当たりにしていたので、袋越しとはいえ、父と最後のお別れができたことに感謝しています。

父は、肺の病気での入院中にあっけなくこの世を去りました。

入院から2週間、コロナ感染からはちょうど1週間。その後、透明な「納体袋」を身にまとったまま、葬儀(直葬)が執り行われました。

祖父が亡くなった際の、華やかで多くの人々が集まった葬儀とは対照的で、その寂しさは計り知れませんでした。

直葬は、まさにシンプルそのもの。僧侶の存在も、読経の声もありません。

そこで私は父のために、自分の趣味である御朱印帳を棺の中に納めました。

特に、父の信仰していた日蓮宗の総本山からの御朱印は、私の小さな心の支えとなりました。

確かに、私の自己満足かもしれません。でも、それが父を偲ぶ私なりの方法でした。

今、元気に過ごしている母も、いつかは私たちより先に旅立つでしょう。

この経験を胸に、母のための葬儀も、母らしい形で心を込めて送りたいと思うようになりました。

葬儀の事前準備をするメリット

葬儀の事前準備、本当に必要なのでしょうか?

私の経験からの答えは、断然「YES」です。

父の葬儀を経験し、その際に感じたのは、心の平穏を保ちながら、納得のいく葬儀を行うためには、事前に知識をしっかりと身につけておくことが大切だということ。

突然の出来事に慌てず、冷静に適切な判断を下すための準備は、後悔を減らす大切なステップです。

では、事前に準備をしておくことで得られるメリットは何でしょうか。一緒に考えてみましょう。

家族の負担を軽減できる

亡くなった直後は、まるで暗闇の中を手探りで進むような感覚。

情報を急いで集める中、まだ心の整理がつかない中で大切な選択を迫られます。

そのため事前に数社をピックアップし、葬儀社の目星をつけておくだけでも全然違います!

旅行前にホテルや観光地をリサーチしておくと、現地で迷わずスムーズに行動できるのと似ていますね。

こちらで詳しく書きました!

>>【葬儀の準備】これからの新常識!納得のいく葬儀社を選ぶための3ステップ

より自分らしい葬儀ができる

自分らしい葬儀を実現するためには、事前にしっかりとイメージを持っておくことが大切です。

- 自分の好みに合わせた葬儀のスタイル

- 参列してほしい人のリスト

- 趣味や特技を取り入れたオリジナルな演出

など、自分らしさを表現できます。

そして、事前に計画することで、焦らず、ゆっくりと納得のいく形に仕上げることができます。

つまり、自分の人生を振り返りながら、最後のお別れのシーンを自分らしく彩ることができるのです。

葬儀費用を節約できる

例えば、大切な日のディナーを計画するとき、お店選びで考えてみましょう。

レストランの評価や料理の写真をチェックし、口コミを読みながら、良さそうなお店を選びますよね?

予約なしでいきなり、お店に入ったりしないですよね?

葬儀の準備はそれに似ています。事前に葬儀社の評判やサービス内容を確認し、十分に比較することで、後悔のない選択できます。

安いという理由だけで選ぶのはオススメできません。安いなりの理由が必ずあります!

料理の質やサービス、雰囲気などを総合的に判断し、予算内で納得できるサービスを提供する葬儀社を選ぶことが大切です。

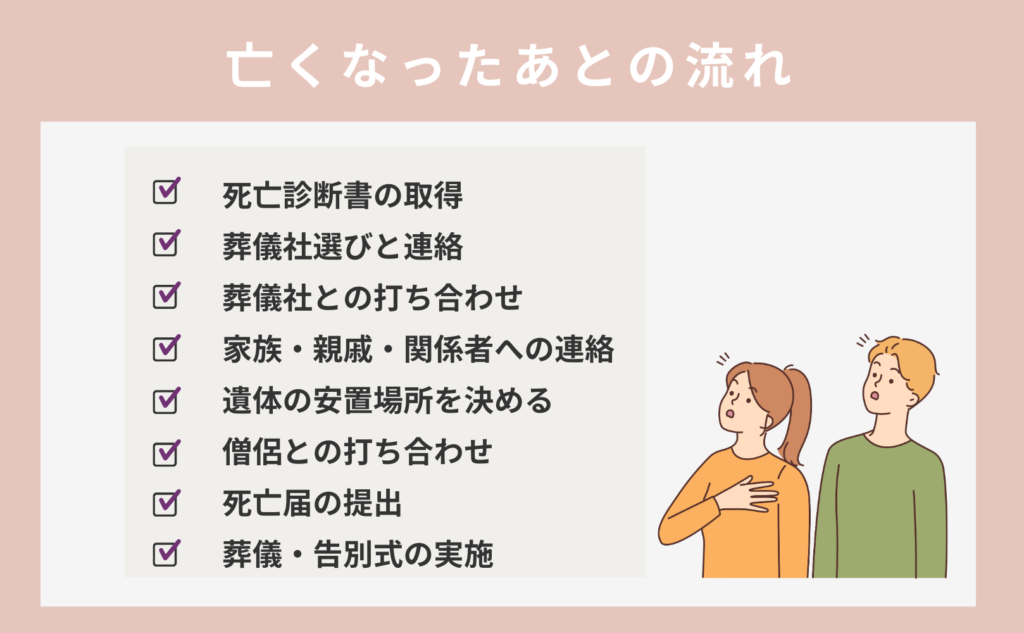

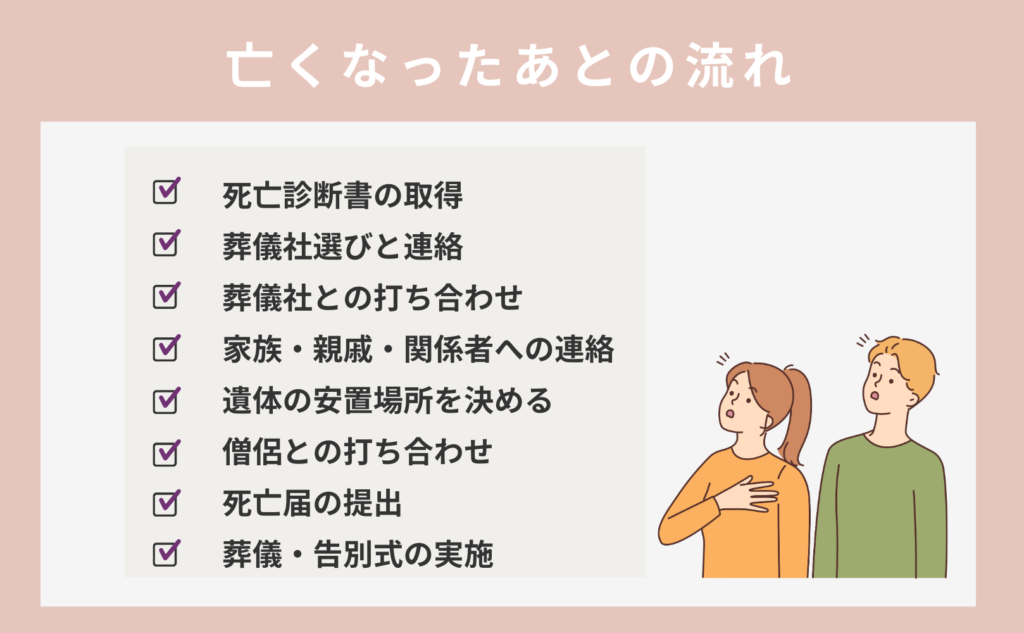

亡くなったあとの流れ

やらなければならないことがたくさん。進み始めたら、この流れを止めることは難しいのです。

家族が亡くなった瞬間、不安や戸惑いが次から次へと押し寄せてきます。

私のように知識がないまま、葬儀の準備を進めていくと、途中で「これで良かったのだろうか」という疑問や後悔が生まれることも。

しかし、前もって「亡くなった日からの流れ」を知っておけば、親や家族とどんなことを確認しておくべきか、また、どんな準備が必要かが見えてきます。

そうすることで、大切な家族を送る際も、冷静に、そして心を込めて対応できますし、故人を偲ぶ時間をより深く、心穏やかに過ごすことができるのです。

死亡診断書の取得

まず最初に必要となるのが、医師からの「死亡診断書」の取得です。

入院先の病院の主治医から、死因や死亡時刻を明記した死亡診断書をもらいます。

これは、病院から、遺体を自宅や斎場へ移動させるときに必須となる書類です。

お母さんを家で看取った友人は、かかりつけ医に連絡し、死亡確認後、交付してもらったそうです。

葬儀社選びと連絡

次に、遺体の移動や葬儀の手配をする必要があります。

葬儀社を選ぶ際は、提供されるサービス内容、費用、そして評判をしっかりとチェックしましょう。

すでにお考えの葬儀社がある場合は、できるだけ早く連絡し、家族が亡くなったことを迅速に伝えましょう。

まだ葬儀社が決まっていない場合、どの葬儀社に依頼するか、短い時間で決める必要があります。

病院からの紹介も一つの方法ですが、時には高額になることもあるので、事前に情報収集し、納得した上で葬儀社を選びましょう。

父が亡くなった直後、看護師さんから「決まった葬儀社さんはありますか?」と聞かれました。

そこからスマホで調べまてみましたが、何が何だかよくわからず……。

結局、病院から紹介された葬儀社さんにお願いすることにしました。

事前にしっかり準備しておけばよかったな……と、いまだに後悔しています。

葬儀社と打ち合わせ

葬儀社が決まったら、次は具体的な内容の打ち合わせがスタート。

日程については、葬儀を行う場所や火葬場が利用できる日、さらには僧侶の予定など、さまざまな要素をふまえ、最適な日を決めることになります。

- 喪主を決める

- 遺体の安置場所と手配

- 宗教、宗派の確認

- 葬儀の形式

- 葬儀会場

- 葬儀日程

- サービス内容や費用の概算を確認

- 遺影で使う写真

- 棺にいれるもの

- 会葬礼状、返礼品の手配

- 料理や飲み物などの手配

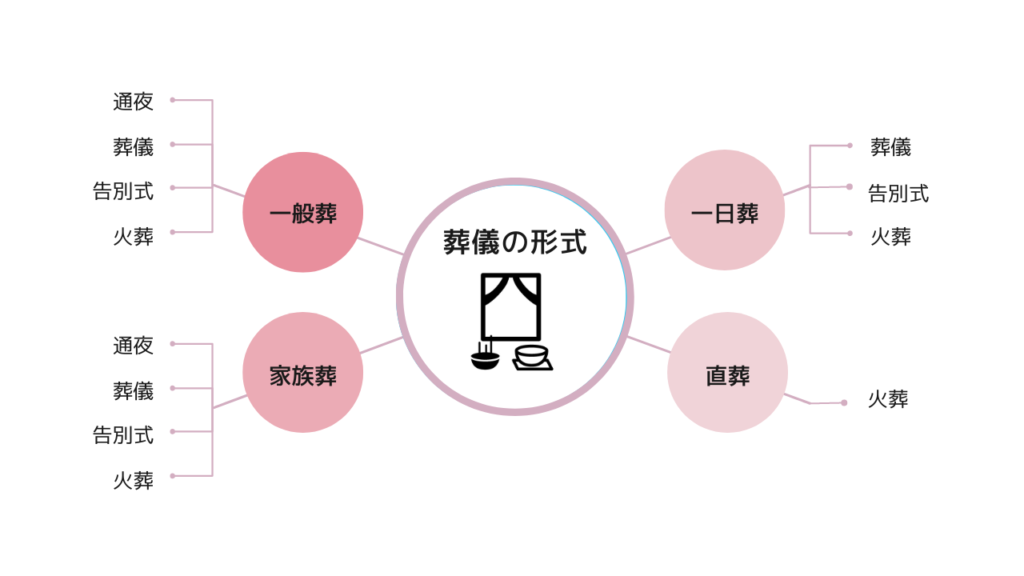

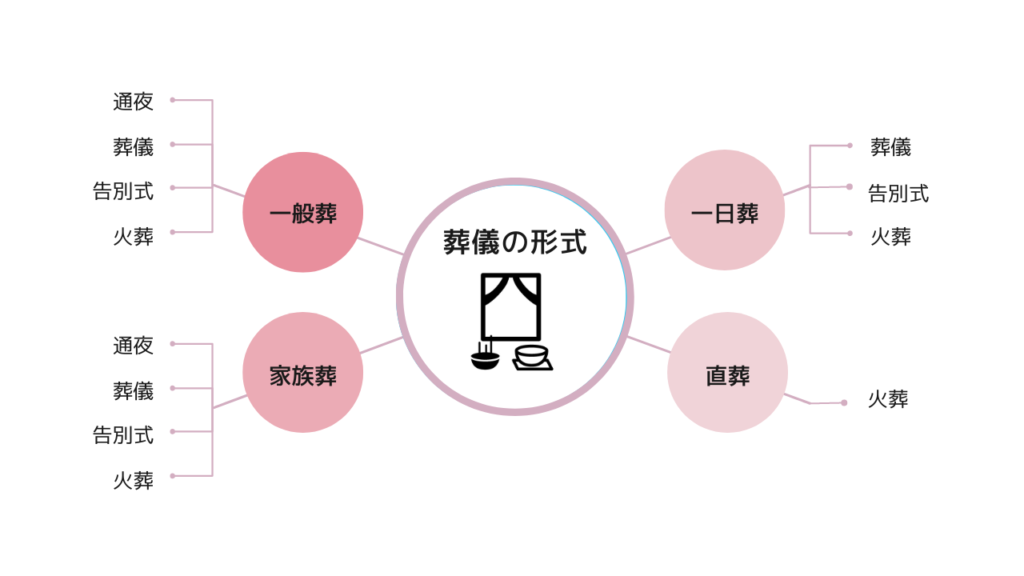

葬儀の形式はイメージと違ったという人も多いので、特徴とメリット・デメリットを理解しておくとよいでしょう。

それぞれの形式を図にしてみました。ご参考まで!

葬儀の形式はこちらで詳しく書きましたので、あわせて読んでみてくださいね。

家族・親戚・関係者への連絡

訃報と葬儀の日時、場所を伝えるために、親族や友人、近所の方などに連絡します。

家族だけで葬儀を行う場合は、その旨も一緒に伝えておきます。

エンディングノートを活用すれば、いざという時に助かりますね。

遺体の安置場所を決める

遺体を安置する場所は

- 自宅

- 斎場・葬儀社

- 民間施設(遺体ホテルなど)

の中から選ぶことになります。

遺体ホテルとは、火葬までの間、遺体を安置しておく民間施設です。

昔とは違い、核家族化や住宅事情が影響して自宅以外の場所に遺体を安置するケースが増えていますからね。

年末年始で火葬場の予約が取れなかったため、葬儀社で1週間、遺体を安置していました。

僧侶と打ち合わせ

仏教式の葬儀を選ぶ場合、まずは僧侶との打ち合わせが必要です。読経の日程を合わせることから始めます。

さらに、故人に戒名(法名や法号とも呼ばれる)を授けてもらうための手続きや、お布施の用意も進めていきます。

菩提寺がある場合は、スムーズに連絡できるよう準備しておく必要があります。

死亡届の提出

故人が生前住んでいた役所に、死亡届を提出します。

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければいけません。

しかし提出は代理人でも行えるため、葬儀社にお願いすることもできます。

父のときも、葬儀社さんにお願いしました。

葬儀・告別式

家族や親しい友人、職場の同僚などが集まり、故人の思い出を語りながら最後のお別れをします。

大まかにでも「亡くなってから葬儀までの流れ」を頭に入れておけば、いざという時に安心です。

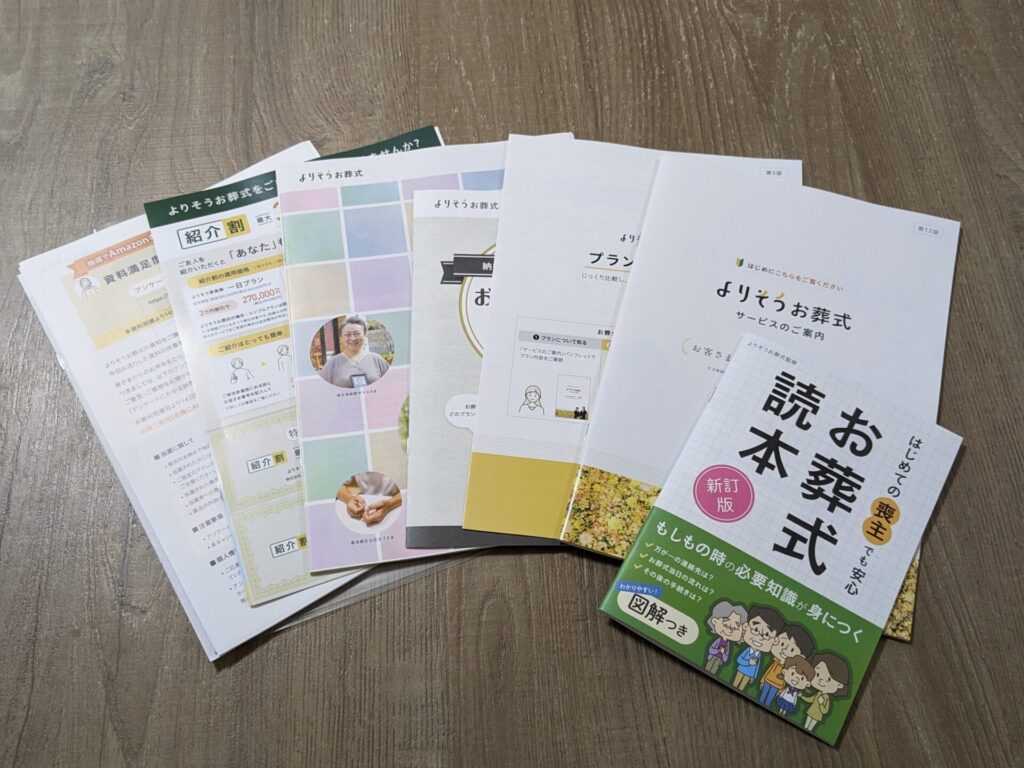

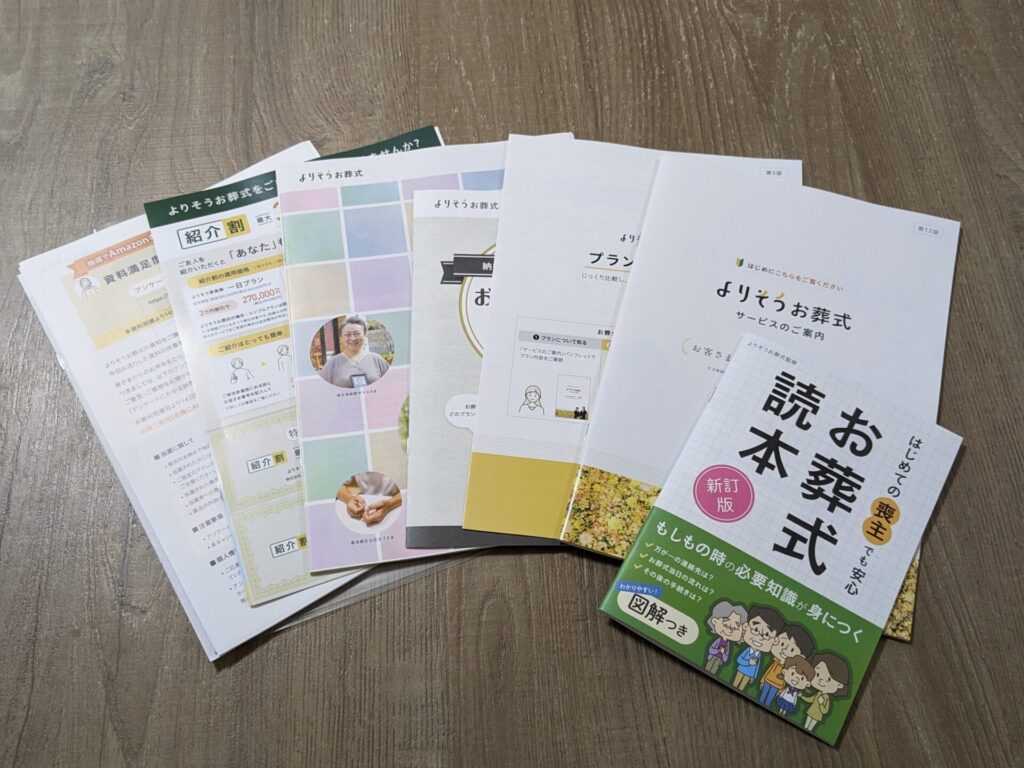

私の母の希望は小規模な「家族葬」。各社の「家族葬」の内容、費用の違いを比べてみることに。

まずはWEBで、資料請求することからはじめました。

- よりそうのお葬式

- 小さなお葬式

- 心に残る家族葬

本音を言いますと……無料でこれだけの情報を得られるのはお得です!

心配していた、営業の電話も一切かかってきませんでした。

詳しくはこちらで書きましたので、あわせて読んでくださいね。

勤め先への報告も忘れずに

お葬式を行う際、友引の日はダメな日とされていることが多い。

スマホのカレンダーを見てみると、明日は仏滅。

今日亡くなったらいつ葬式になるのかな……

親が亡くなると、考えなければならないことがたくさんありますよね。

その1つが、会社など勤め先への報告です。

なぜ会社に報告するのかというと、2つの大きな理由があります。

まず、葬儀や法事のためにお休みをいただくため。

多くの会社では大切な家族を失った際のため、日数は異なりますが「忌引き(特別休暇)」が設けられています。

これを利用することで、葬儀や死亡後の手続きに集中できます。

1週間忌引きもらえるって。

うちは同居なら5日、別居なら3日。連続で休まないとダメらしい。

もう一つは、同僚や上司に今の自分の状況を知ってもらうため。

突然のお休みや仕事の遅れを避けるためにも、早めに知らせすることが大切です。

報告の仕方ですが、上司や人事の方に直接お話しするのがベスト。

直接が難しければ、電話で状況をしっかり伝えるのが良いでしょう。

そして、日取りが決まったら何日休むか、葬儀の日にちや場所などの詳細も一緒に伝えると、会社の方々も対応しやすくなります。

火葬までは1週間ありましたが、職場にはすぐ電話をしました。

まとめ

- 葬儀社選びは時間をかけて、比較することから

- 宗教や宗派、菩提寺について事前に確認しておく

- 遺影や棺の中にいれるものなど、親の希望を聴いておく

「亡くなってから葬儀まで」の期間は、家族や親しい人々にとって、心身ともに大きな負担となる時間です。

この期間を少しでもスムーズに進めるためにも、これらのポイントを押さえておきましょう。

特に大切なのが葬儀社選び。サービス内容や費用、評判をしっかりと比較し、家族の思いに合う葬儀社を選びましょう。

そして、葬儀の日程や形式、参列者の人数などの希望を確認しておきましょう。

宗教・宗派、菩提寺の有無、形式や参列者などの情報をエンディングノートに書いておくと、いざというとき落ち着いて対応できます。

とはいえ、初めての経験だとなにかと不安が多いもの……。そんなときはこちらのサイトがオススメ!

紹介されているのは「優良なお葬式とお墓」など、厳選されたサービスばかり。いざというときも安心して選べますね!

画像引用元:みんなが選んだ終活

【知っトク終活】葬儀にまつわる希望を確認!

突然の葬儀に慌てないため、親が元気なうちに確認しておくべきことをリストアップしました。

私の後悔を基にリストを作ったので、よかったら参考にしてくださいね。

葬儀に来てほしい人

葬儀に呼びたい親戚や友人の名前や連絡先は、エンディングノートにしっかりまとめておきましょう。

定期的に、住所などが変更されていないか確認し、常に最新の情報を手元に保持することがポイント。

参列者のリストを事前に作っておくと、だいたいの人数も把握できます。

いざというとき、葬儀の場所の大きさや、お料理の手配、さらにはお礼の品の用意もスムーズに進められますよ。

葬儀の宗教について

日本の葬儀は、大体9割が仏式。

でも、神道やキリスト教、他の宗教での葬儀を選ぶ人もいますよね。

仏式を選ぶ場合、どの宗派か、菩提寺があるかどうか、これは大事なポイント。

違う寺院で葬儀を執り行い戒名を受けた後、菩提寺に納骨をするのは、マナー違反なんです。

もし寺院に家族のお墓がある場合は、菩提寺の連絡先をしっかりメモしておくのがおすすめですよ!

祖父が亡くなった時に「日蓮宗」だと知りました。自分の宗派がわからない人も多いので、親に確認しておきましょう。

喪主になってほしい人

通常、配偶者や長男が喪主として前に出ることが多いですよね。

しかし、実は法律で決まっているわけではないんです。

そのため、もし家族で相談、、他の人が喪主を務める方が良いと思うなら、その人を指名しても大丈夫です。

遺影えらび

昔は「遺影を生前に準備するなんて縁起が悪い」と言われていましたが、今ではもう古い考えとなりました。

想像してみてください。

大切な親が亡くなった直後、時間と心の余裕がない中で、遺影の写真を選ぶのは本当に大変。

もし、親が特に気に入っている写真があるなら、どこに保管しているかも一緒にチェックしておくと良いですね!

写真を選ぶ際のポイントとしては、

- 親の人柄が伝わる写真

- 顔がはっきりと正面を向いているもの

- 最近のもの

がおすすめです。

でも、心配しなくても大丈夫。

なぜなら今の技術では、写真の服や背景を後から変えることもできるので、完璧な1枚を探す必要はありません。

亡くなる時期は誰も分からないもの。だからこそ、日常の中で家族や大切な人との思い出を写真に残しておきたいですね。

棺に入れてほしいもの

大切な人が最後に持って行きたいもの、それはその人の人生を象徴するものかもしれません。

お気に入りの洋服や、大切な手紙、愛用の趣味の道具など、その人らしさを感じるアイテムを棺に一緒に入れることができます。

ただ、注意が必要なのは、メガネや腕時計、指輪、入れ歯のように燃えにくいものは避けること。

これらは火葬の際に問題となることがあるため、心に留めておきましょう。

私は、父のメガネを入れそうになり、葬儀社の方からストップがかかりました(恥ずかしい……)。

火葬後、メガネは骨壺の中に無事おさまりました。

その後、「気づかい眼鏡」という火葬・土葬できる、自然に優しい眼鏡があることを知りました。

出典:かたち製想所

こんなメガネあるなんて!父の棺に入れてあげたかったな……。

葬儀で使いたい音楽

葬儀のスタイルは時代とともに変わり、最近では好きな音楽をBGMとして流すことが増えてきました。

実は、葬儀で流す音楽に特定のルールは存在しないんです。

ただ、大切なのは場の雰囲気を尊重すること。

突然、場にそぐわない音楽が流れると、せっかくの厳かな雰囲気が壊れてしまうかもしれません。

そのため、葬儀の場に合った音楽を選ぶことを心がけ、事前に希望する曲を伝えておくと、より心に残るセレモニーになるでしょう。

細川慎二さんの曲🎷を流してほしい!

YouTubeを毎日チェック。細川さんのCD買っといて!とLINEが来たので、注文しておきました(笑)。

また楽しみが増えたわ~♪♪♪