【PR】この記事には広告を含む場合があります。

- 親が免許を返納してくれないのはなぜ?

- 運転をやめてほしいとき、どう切り出すべき?

- 免許返納後の生活を支える方法とは?

「ブレーキとアクセルを踏み間違えた高齢者がコンビニに突っ込んだ」──そんなニュースを目にするたびに、「うちの親は大丈夫?」と胸がざわついた経験、ありませんか?

親がまだ運転していると聞いて安心する反面、「もう年齢的に心配」「そろそろ返納してほしい」と感じている方も多いはずです。

でも、いざ「免許を返して」と切り出すのは難しいですよね。

実際、1998年から始まった自主返納制度はあっても、「まだ運転できる」「生活が不便になる」と言って返納に踏み切れない方が多いのが現実です。

私は眼科で働いていて、検査中に高齢の患者さんと運転の話をすることがよくあります。

「子どもに言われて返したよ」という人がいる一方、「子供に迷惑かけられないし(よく見えないけど)あと1回だけ更新するよ」という方もいます。

そうした声からわかってきたのは、免許返納は一人で決めづらいということ。

子ども世代のサポートが、親の安心と安全を守るカギになります。

結論として、免許返納は“説得”ではなく、“一緒に考える姿勢”が大切だと感じました。

そこでこの記事では、75歳以上の方々から実際に聞いた「返納しない理由」をランキング形式で紹介。

親に寄り添いながら運転を卒業してもらうためのヒントや、返納後のサポート方法まで丁寧に解説します。

後半では、離れて暮らす親を支える「高齢者見守りサービス」についてもご紹介。

親子どちらも、無理なく安心して暮らせる道を一緒に考えていきましょう。

免許返納はゴールじゃなく、新しい安心生活のスタートです!

高齢者が運転免許を返納しない理由ランキング【対策つき】

- 【1位】移動手段がなくなって生活が不便になる

- 【2位】重い荷物や買い物が困難になる

- 【3位】まだ運転できると思っている

- 【4位】外出の機会が減るから

- 【5位】免許を手放すことへの喪失感が大きい

- 【6位】身分証明書として使えなくなるのが不安

【1位】移動手段がなくなって生活が不便になる

高齢者の多くが日常生活で車を利用しています。

運転免許を返納すると、医療機関への通院や趣味の活動、孫の送り迎えなど、日常のあらゆる場面で移動が不便になりそうと感じる方が多いです。

特に地方や公共交通機関が発展していないエリアでは、車は必須の交通手段となっています。

<代替案>

地域によっては、市町村や非営利団体が運営する高齢者向けの送迎サービスやコミュニティバスができます。

また、スマートフォンを利用してタクシーを呼べる時代になりました。

これらを上手に活用することで移動の不便を軽減できます。

とくに雨の日などは、タクシーの手配をすると喜ばれるかも。

前もって日時が決まっている通院は、家族が車で病院まで送って、帰りはタクシーで帰ってきてもらう方法もあります。

私の勤める病院ではタクシーがいつも待機しているので、この方法を使う患者さんも多いです。

通いやすい病院へ移りたいという患者さんも増えてきました。

【2位】重い荷物や買い物が困難になる

郊外や田舎に住む高齢者は、公共交通の便が悪く、車がないと日常の生活必需品を手に入れることができないと感じています。

比較的便利な場所に住んでいても、お米や飲料水など重いものを買うときには、やはり車がないと困るという方はとても多いです。

しかし、さまざまなサービスを上手く活用すれば、負担を減らすことができます。

<代替案>

最近は宅配サービスが充実しており、行きつけのスーパーで買い物をして家まで届けてもらえます。

また、オンラインショッピングや定期的な食材宅配を活用すれば、店舗まで足を運ぶ手間もありません。

近所の住民や友人との共同購入や、買い物代行サービスも一つの選択肢となるでしょう。

アクエリアスゼロが残り1本。あと、洗濯洗剤もよろしく。

急に必要になったときでも安心です。

【3位】まだ運転できると思っている

経験豊富な運転者は、自分の運転スキルに自信を持っています。

十分な注意を払い、安全運転を心がければ事故のリスクは低いと思っている方も少なくありません。

<代替案>

定期的に親の視機能や運転スキルをチェックする機会を作り、客観的に判断します。

「家族が運転卒業をサポート!3ステップ」で詳しく解説しますね!

【4位】外出の機会が減るから

免許を返納すると外出したり、人と会って話をする機会が少なくなるため、社会的なつながりが薄れてしまうと心配しています。

社会との交流を一気に断ち切ってしまいたくないですね。

<代替案>

徒歩や公共交通機関などで行けるコミュニティーセンターなどを探し、情報を共有しておきます。

日常生活で新たな趣味や地域の活動に参加できるようになれば、免許返納後の生活がスムーズになります。

【5位】免許を手放すことへの喪失感が大きい

免許証を返納するということは、運転ができなくなるということです。

長い間車を運転してきた人は、それが日常の一部となっており、免許を返納することで大きく生活スタイルを変えたくないと思っています。

年齢を重ねてくると、心身機能の変化によりできないことが増えてきます。

さらに、大切な家族や友人を失って、ぽっかりと心に穴があいてしまうこともあるでしょう。

これらの喪失感を感じながら、さらに自分の意思で「できなくなること」を決断しなければなりません。

<代替案>

周りで自主返納した人を探し、経験者の生の声を聴いてもらうのがおすすめです。

自主返納するときの辛さは、体験した人にしかわからないですよね。

【6位】身分証明書として使えなくなるのが不安

昔は証明書といえば、運転免許証とパスポートが定番でしたが、現在は身分証明書のバリエーションも増えました。

<代替案>

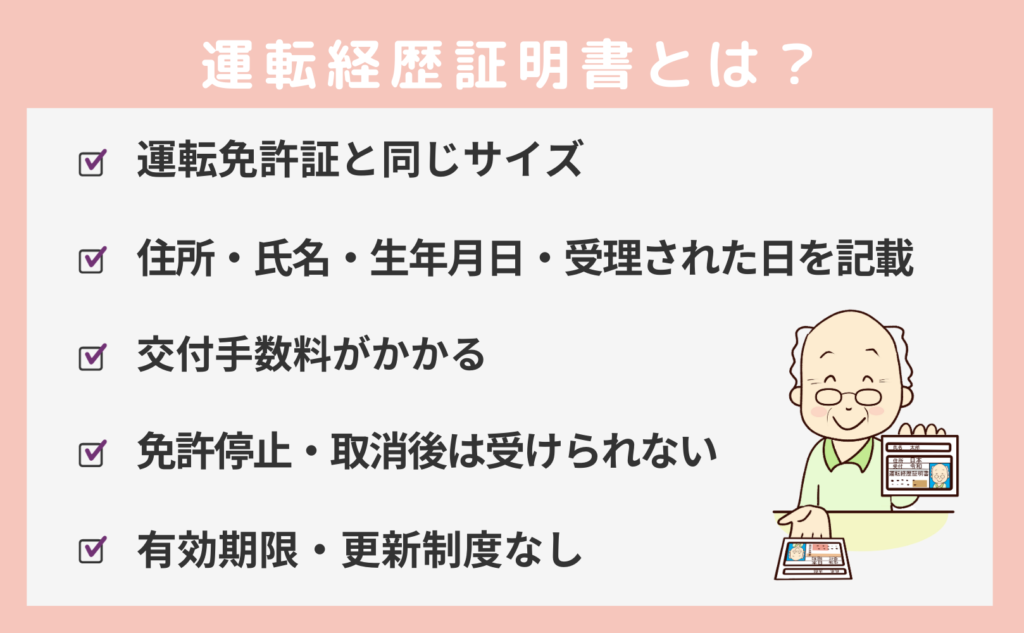

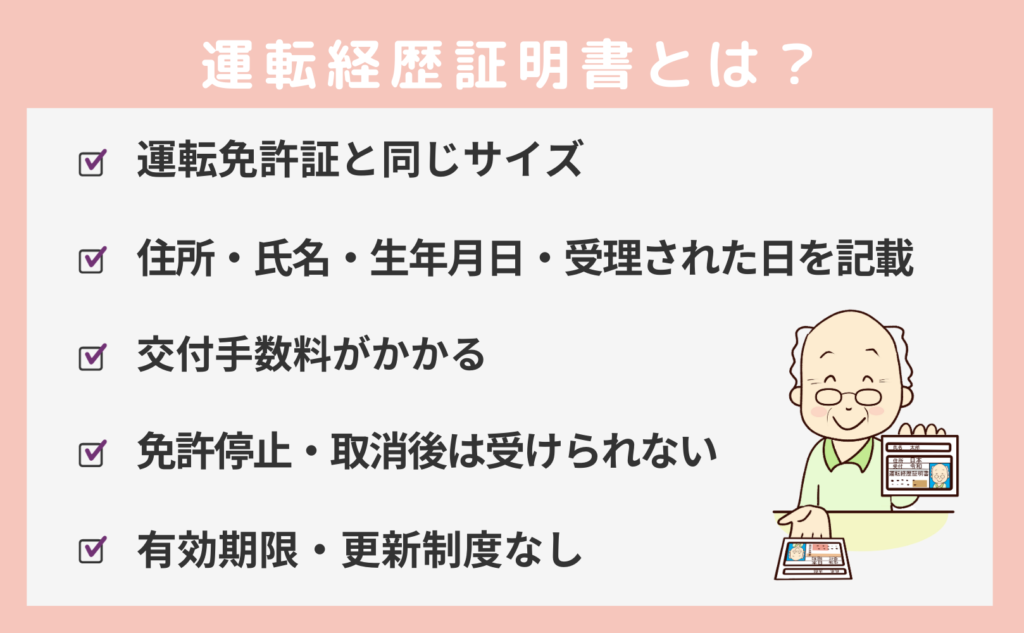

運転免許証を返納すると、「運転経歴証明書」の交付が受けられます。

また、マイナンバーカードを持っていれば、身分証明書として利用できます。

どちらかを持っていれば、この問題はクリアできますね。

運転免許を返納したあとの“身分証明書”はどうする?

運転経歴証明書とは?【取得方法と特徴】

運転経歴証明書とは、運転免許を返納した日からさかのぼって、5年間の運転に関する経歴を証明するものです。

免許証が失効して5年以内、または自主返納した日から5年以内であれば交付を受けられます。

運転免許証を返納した後、公的な身分証明書として使用することができます。

- 運転免許証と同じサイズ

- 住所・氏名・生年月日・自主返納が受理された日などを記載

- 交付申請には、交付手数料1,100円と証明写真(縦3cm×横2.4cm)が必要

- 免許停止・取り消しを受けた、再試験を受ける必要があるなど、基準に該当する人は交付を受けらない

- 有効期限も更新制度もない

免許返納と同時に申請をするとスムーズです。

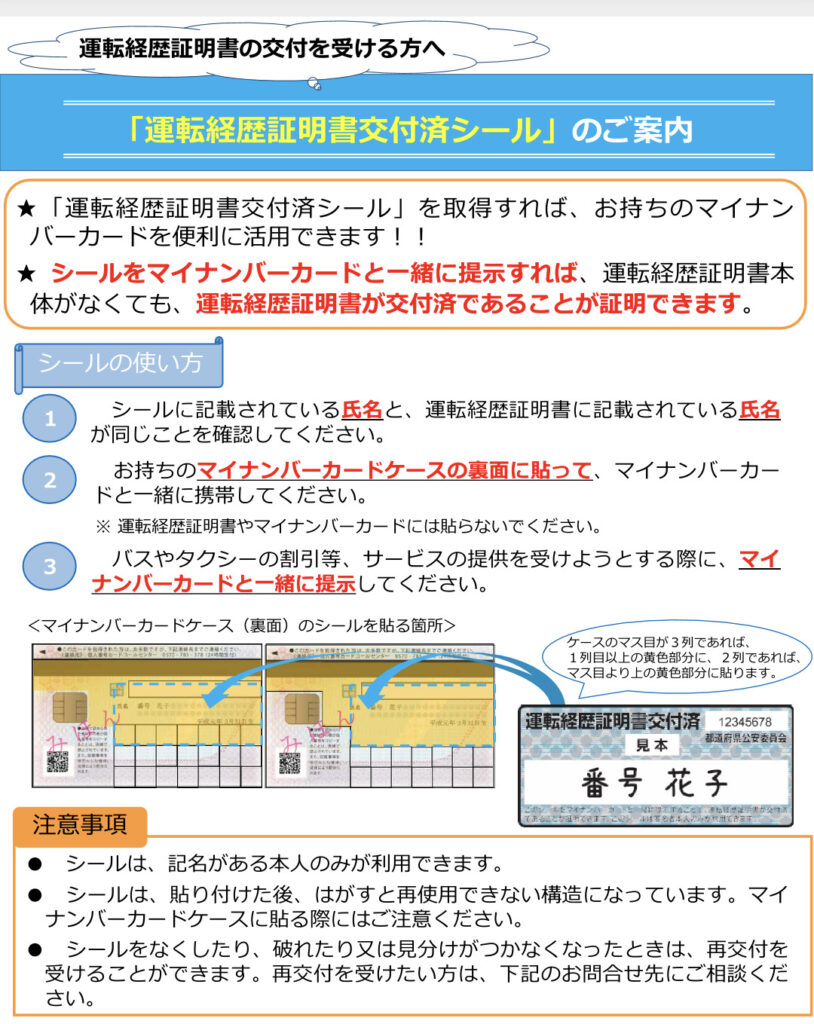

運転経歴証明書交付済シールの使い方

令和2年4月1日から警察署で申請すれば、運転経歴証明書が交付済であることを証明するシールが交付されるようになりました。

このシールをマイナンバーカードのケースに貼れば、証明書として使えます。

これで運転経歴証明書を持ち歩く必要がなくなりました。

出典:神奈川県高齢者運転免許自主返納サポート

マイナンバーカードに「直接」貼らないようにしてくださいね。

高齢者が免許を返納する3つのメリット

各自治体の支援・特典が受けられる

多くの自治体では、高齢者が自分から免許を返納することを奨励するための特典を用意しています。

たとえば、公共交通機関の利用時に割引が適用されるシルバーパスや、タクシー券などがあります。

これらの特典を活用すれば、生活する上での不便を最小限に抑えることができます。

各自治体で特典が異なるため、最新の情報を確認してくださいね。

北海道地方

東北地方

関東地方

中部地方

関西地方

中国地方

四国地方

九州・沖縄地方

交通事故のリスクが確実に下がる

高齢者は視力や反応速度の低下が原因となり、交通事故のリスクが高まることがわかっています。

令和元年の75歳以上の免許保有者数は平成21年と比べて1.8倍と、増加を続けています。(出典:内閣府「令和元年 交通事故の状況及び「交通安全施策の現況」)

そして、高齢者ドライバーによる、ブレーキとアクセルの踏み間違い事故は、75歳未満が0.5%に過ぎないのに対し、75歳以上は7.0%と明らかに高くなっています。

免許を自主返納することで、このような交通事故のリスクがなくなるため、本人だけでなく家族を安心させることができます。

「こんなに見えないのに、運転してるの?」と思うことも…。

車の維持費がかからなくなる

車の維持にはガソリン費や自動車保険料、車検代、定期的なメンテナンスなど、維持費用が発生します。

免許を返納し、車を手放すと、これらの費用がかからなくなるので、他の趣味やレジャーに使うことができます。

1年間のコストを計算してみるのもいいですね。

運転免許の返納手続き方法【必要なものと注意点】

本人の意思で有効期限が残っている運転免許証を返納するのが自主返納です。正式には、「申請による免許取消」といいます。

自主返納の申請件数は年々増加し、2021年は51万7040件で、その半数が75歳以上の方です。(出典:警察庁「運転免許統計」)

「運転に自信がなくなった」「家族から運転をしないよう勧められた」などの理由で免許を返納しています。

自主返納をすると、その時点から自動車などの運転はできません。

返納は予約不要!手続きの流れ

面倒そうな返納手続きのポイントは3つ。意外と簡単です!

- 居住地域の警察署か各運転免許免許センターに行く

- 予約の必要なし

- 手数料はかからない

警察署までは、自分で運転していかないようにしてくださいね。

代理申請ができるケースとは?

返納手続きは原則、本人による申請です。

ただし、入院中や老人ホームに入所するなど、やむを得ない事情があるとき、本人の意思が確認できれば、親族などによる代理申請も認められています。

返納時に必要な書類と準備するもの

■本人の場合

- 返納する運転免許証

運転免許証が失効していても、免許の返納はできます。

■代理申請の場合

- 返納する運転免許証

- 代理人の身分証明書

- 申請者本人と代理人の関係を示す書類(住民票の写しなど)

- 委任状、確認書

親の「運転卒業」を子どもがサポートするには

【PR】記事内に広告を含みます

切り出し方がとても難しい「運転卒業」は、時間をかけて、段階を踏んですすめるのが正解です。

一方的に、「運転もうやめたら?」はNGです。

まずは運転スキルを客観的に確認する

「あぶない運転」をしているという自覚のない親に、いきなり免許返納を切り出したら、反発されるのは当然のことかもしれません。

「運転免許証自主返納制度等に関する世論調査(平成29年11月)」によると、どのようなときに返納しようと思いますか?の問いに

70歳以上では、約2人に1人が「自分の身体能力の低下を感じたとき」と答えています。

しかし、年齢が高くなるほど、自分の運転の危険度に気づかず、たいてい気づくのは同乗している家族です。

そこで、親がどんな運転をしているか同乗して確認します。

- 右折左折のウインカーを間違えたり、出し忘れる

- カーブを曲がれないことがある

- 歩行者、障害物、他の車に注意がいかない

- 車庫入れの時、塀や壁をこする

- 信号や標識を無視して通行することがある

- 右折左折時に、歩行者や対向車などを見落とす

などの症状が出ていたら、要注意!(出典:政府広報オンライン)

また、離れて暮らしている場合、ドライブレコーダーで録画したものを一緒に確認するのもよいでしょう。

バイクを運転している場合、バイク用のドライブレコーダをつければ確認できます。

そして、一緒に映像を確認して、親の運転能力の自己判断≠客観的な判断であることを自覚してもらいます。

いずれの方法も、親に「あぶない運転」をしていることに気づいてもらうのが目的です。

この時はそれ以上突っ込まないように!

運転スキルと一緒に、認知機能をチェックしたいときはこちらがおすすめ。

本番そっくりの認知機能検査模擬テストがついていますよ!

「補償運転」という段階的アプローチ

話の切り出し方が難しいといわれる「免許返納」。

親の意見を聞かずに返納ありきで話を切り出すと、親子げんかに発展してしまうことも少なくありません。

そこで親子で話し合い、まずは「補償運転」のルールを決めるのがおすすめです。

「補償運転」とは、加齢に伴う身体機能の変化に応じて、自分の体調や天候、道路状況を考えて安全に運転することをいいます。

たとえば、

- 夜の運転は避け、昼間のみ運転する

- 雨の日は避け、晴れの日だけにする

- 運転は近所の買い物と通院だけにする

- 高速道路は運転しない

- 体調の悪い日は運転しない

「補償運転」を提案すると、すんなり受け入れてくれることが多いです。

「車なし生活」の疑似体験で納得感を得る

1週間などの期間を決めて、免許返納後の生活をイメージしてもらいます。

- コンビニやスーパーが近くにあるなら、散歩がてら買い物に行ってみる

- 電車やバスに乗って、一緒におでかけしてみる

- 病院まで車で送る

- スーパーの宅配サービスを利用してみる

これらを一緒に体験することは、子どもの立場でどのようなサポートをするべきかを知るよい機会にもなります。

定期的に疑似体験を繰り返すうちに、困りごとの解決策が見えてきて、「車がなくても、意外と大丈夫そう」という言葉が聴けるかもしれません。

患者さんたちの間でよく聞く話は、慣れないバス利用でのちょっとした失敗談。

一つ前のバス停で下りてしまったり、行先をしっかり確認せずに乗ったバスが、予定とは違う方向に進んでしまった…などなど。

しかし、そうした失敗も徐々に減り、今ではちょっと不便な生活にも慣れてきたそうです。

よくある質問|親の免許返納に関するQ&Aまとめ

- 親がなかなか免許を返納してくれないのはなぜ?

-

高齢者が免許を返納しない理由には、移動手段の不便、重い荷物の買い物が困難、まだ運転できるという自信、外出機会の減少、喪失感、身分証明書の不安などがあります。

どれも生活に直結する切実な理由で、返納には家族の理解とサポートが不可欠です。

- 運転をやめてほしいとき、どう切り出せばいい?

-

いきなり「やめて」と言うのではなく、運転スキルの客観的確認や、同乗・映像確認を通して気づきを促すのが効果的です。

まずは補償運転や疑似体験を提案して、段階的に「運転卒業」への理解を深めましょう。

- 免許返納後の生活を支える方法はある?

-

地域の送迎サービスやコミュニティバス、タクシーアプリ、宅配・買い物代行サービス、自治体の特典(タクシー券・シルバーパス等)を活用することで、移動や買い物の不安を大きく減らせます。

身分証明も運転経歴証明書やマイナンバーカードで代用可能です。

親の免許返納後に子どもができることまとめ【見守りサービスも紹介】

- 親の運転能力の自己判断≠客観的な判断であることを自覚してもらう

- 親が今まで通りの生活をするためにサポートする

- 見守りサービスなどを活用して、親に安心を届ける

免許返納はゴールではなく、親の新しい生活のスタートです。

その後の生活をどう支えるか、子ども世代の関わり方がとても重要になります。

親が運転卒業を決めたら、できるだけサポートしたいですね。

免許を返納しても、日常生活には「移動」以外にもさまざまな不安が残ります。

特に、離れて暮らすご家族にとっては「親に何かあったらどうしよう…」という心配がつきものです。

そんなとき、家族に代わってそっと見守ってくれるのが「高齢者見守りサービス」。

センサーやアプリを使って、異変があったときだけ通知が届く仕組みなら、プライバシーに配慮しつつ日常の安心が手に入ります。

代表的な見守りサービスの種類と選び方をまとめました。

▶ 高齢者見守りサービス12社を比較!〖令和版〗心配を安心に変える方法